رفوف المكتبة في غرفة الجلوس حيث تقضي الأسرة معظم أوقاتها

أغراض البيت لا تعوض عن أسلوب الحياة.. فقط تستحضر الذكريات

نيويورك:

قبل أسابيع قليلة مضت عدت إلى منزلي في نيو أورليانز بعد غياب دام أكثر من ثلاثة أشهر. وما إن دخلته حتى انتابني شعور غريب، وحينها عرفت أن هناك أمرين يمكن أن يجعلا المرء ينظر إلى منزله بعيون جديدة. أحدهما أن تقيم احتفالا في اللحظة التي تصبح فيها مدركا لعيوبه، فتغير ألوانه أو ما قد يعيبه جماليا. أما الطريقة الأخرى فهي أن تغيب عن المنزل لفترة طويلة لتعيد اكتشافه من جديد.

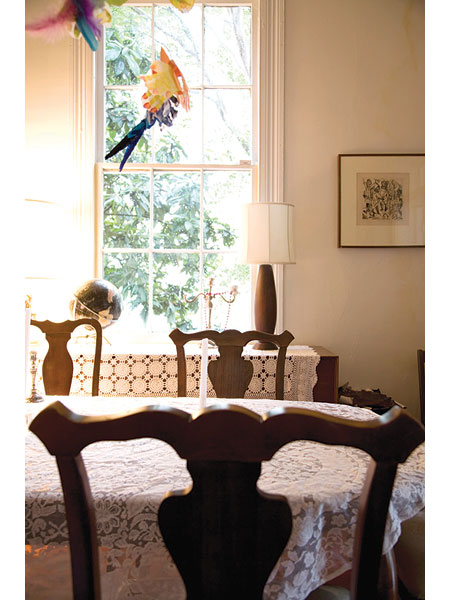

المنزل بالنسبة لي ولعائلتي طوال العام منزل ضخم في «ستيت ستريت»، مكون من طابقين يتسم طابقه السفلي بكثرة غرفه المتراصة على صفين يفصل بينهما رواق طويل. كل غرفة من هذه الغرف تضم ثريا تتدلى من الزخارف الموجودة في السقف، فيما توجد غرفتان في الطابق العلوي إلى جانب مساحة واسعة أعلى غرفة النوم مباشرة مفروشة بالسجاد. مثل هذه المساحة في نيو أورليانز تسمى سقفية، بينما قد يطلق عليها في نيويورك شقة.

عندما دخلت إلى منزلي في أواخر أغسطس (آب) الماضي شعرت أن المكان غريب عني، على الرغم من أن شيئا لم يتغير فيه منذ آخر مرة كنت فيه. ففجأة أصبحت قطع الأثاث التي كانت أثيرة لدي مجرد أغراض عادية، والصور المعلقة على الحائط، بعضها لي والبعض الآخر لزوجتي ولأولادي، وكأنها قطع قديمة تعود إلى حقبة أخرى.

ربما كان الشاعر ديفيد بيرمان أول من أدرك هذا التحول المثير للحيرة عندما كتب «القطع التذكارية تذكرك بلحظة شرائك لها». إنه سطر غامض - لكنه يحاول فيه القول بأن القطع التذكارية إما عديمة القيمة أو أنها مثل قطع الحلوى كل منها يحمل بوابة إلى الماضي.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية كنت أقضي أنا وعائلتي القسم الأكبر من العام في مكان واحد إلى أن يأتي الصيف فننتقل عائدين بأقصى سرعة إلى موطننا في مدينة نيويورك وضواحيها. من يميلون إلى التنقل على هذا النحو عادة ما يكونون إما من الأثرياء أو الفارين من أمر ما، أو العاملين في مجال التدريس الجامعي. وقد انضممت مؤخرا إلى تلك الفئة عندما انتقلت إلى نيو أورليانز للتدريس في جامعة طولانا.

نيو أورليانز بتميزها غير الباعث على البهجة، كونها مكانا يمكن أن يغمر تماما بالمياه، مكان غريب تترك فيه انطباعاتك الشخصية للصيف. ففي رواية توم بيتزا «مدينة اللاجئ» التي تحكي عن إعصار كاترينا، تعود إحدى شخصيات الرواية إلى «ميدسيتي» وتلتقط شيئا يشبه قطعة نقانق رخوة، يتضح فيما بعد أنها بقايا زوج من القفازات البيضاء ارتدتها والدته في حفل زفافها.

في وقت ما خلال فترة الصيف - ربما مع تلك الصورة في مخيلتي - تذكرت صورة في منزلنا في نيو أورليانز. كانت الصورة لزوجتي وهي ترتدي ثوب الزفاف وتحمل بين يديها باقة ورد ربطت أغصنها بقفازات زفاف بيضاء خاصة بجدتها. في كل فصل من فصول الصيف كنا نستأجر منزلا مختلفا، وخلال الصيف الماضي كنا في منطقة ساغ هاربور، وكنا قد تأقلمنا على كيفية التعايش مع منزل مستأجر وكأنه منزلنا، بعد أن أصبحت زوجتي خبيرة في إعادة ترتيب قطع الأثاث لتلائم احتياجاتنا (هي تشير وأنا أقوم بنقل الأغراض). أما ابنتي البالغة من العمر 3 سنوات ونصف فتحول كل مساحة إلى مكان للعب. عندما كانت أصغر كانت تتطلب الكثير من الأدوات لكنها الآن تكتفي بالأميرة ذات اللون القرنفلي التي تحملها والتي تستمع بحضورها ضمن الكثير من الأغراض العشوائية.

ثم استقر بنا المقام هنا وبدأ الصيف يبدي مكامنه، وتمكنا من أن نكون أشبه بمن يحمل جنسية مزدوجة، في ألفة كبيرة على العيش في نيو أورليانز أو في نيويورك، وكنا في كل صيف نعقد صداقات مع أسرة جديدة. كان الأمر يثير نوعا من الإرباك لكنه إرباك لطيف. ربما يجب، أو على الأقل ينبغي، أن يكون هناك منزل واحد ثابت، وهذا ما كان يمثله لي منزلنا هذا في نيو أورليانز، لا لأننا نمتلك منزلا هناك بل لأن أغراضنا هناك. فعلى سبيل المثال توجد صور لي والسيدة العجوز التي تفعل ما بوسعها كي تعطي انطباعا بأنها جدتي لكنها ليست كذلك، إنها يودورا ويلتي التي قدمت لتدريس النصوص في جامعة كولومبيا وقد تخطت الثمانين من عمرها.

كنت قد عينت حارسا شخصها لها، وفي تلك اللحظة التي التقطت لها الصورة كنت قد أحضرت لها قدحا بلاستيكيا من العصير، وهو ما قد يفسر تلك الدهشة التي تعلو وجهي. قرأت واستمتعت يودورا ويلتي بصحبتي، لكني لم أكن متحمسا لها، فهي قادمة من الجنوب من مكان لا أعلم عنه شيئا. والحقيقة أنها قضت قدرا لا بأس به من الوقت في نيو أورليانز والصورة موجودة في المنزل الآن بالفعل وتمثل رحلة غريبة وغير متوقعة، انتقلت خلالها الصورة من مكان إلى آخر لتعود إلى نفس المنزل.

وعلى الرغم من الإقامة في نيو أورليانز، فإنني قد أمضي أسابيع وربما شهورا دون التفكير بشأن هذه الصورة. لكن الصيف الماضي عندما كنت بعيدا عن المنزل بدأت في التفكير بشأنها متسائلا عن مكانها، فقد غابت عن ذهني وكنت بحاجة إلى المسافة التي تبعدني عنها لأفتش بين ذاكرتي عن مكانها.

الحقيقة أنني عادة ما أصاب بالذهول في حضور القطع الفنية التي تتناول حياتي وتتعلق بها، والإصابة بالذهول هي مرادفة للشلل وأقرب له.

وبنهاية فصل الصيف تحرك شهر أغسطس (آب) معاندا نحو سبتمبر (أيلول)، واستقللت الطائرة عائدا إلى نيو أورليانز، وقلت لابنتي إن علي أن أقضي على كل الأعاصير، بينما كان الوصف الصحيح هو أن علي أن أتخلص من العناكب في المنزل قبل القدوم لاصطحابها هي وزوجتي.

عندما دخلت باب المنزل الكائن في ستيت ستريت، واستقبلني دفؤه، تبادرت إلى ذهني ملايين الذكريات الخاصة بتفاصيل حياتي والتي مرت علي في هذا المنزل قبل ثلاثة أشهر ونصف. لم أشعر سوى بتغير طفيف في ذاكرتي، وعلبتين من طعام الكلاب الخاصة بكلب جاري وشمعدان يحمل ثلاث شمعات مغطاة بالشمع.

الكثير من هذه الأغراض يحمل أهمية خاصة بالنسبة لي، فأنا أملك الكثير منها لأني أحب جمعها أما زوجتي فعلى العكس مني تماما. رغم ذلك، تفقدت تلك الأشياء بمشاعر متناقضة، فجزء مني كان يشعر بالإرهاق من وجودها في المكان ذاته، وجزء يشعر بنوع من الحنين أشبه بعملية الجزر التي سحبتني من الحاضر وزجت بي إلى الماضي. كانت العودة إلى المنزل أشبه برؤية صديق قديم بعد فترة انقطاع طويلة، لكن عندما أتغلب على الشعور بالحنين الذي أحسه يزول السحر.

في وقت من الأوقات قمت بزيارة متجر شكسبير أند كومباني للكتب في برودواي، وهناك عثرت على قائمة مليئة معلق في أعلاها ملصق لأول كتبي «نظرية الغواية». في الخلفية وقف رجل على سلم يقوم بوضع الكتب على الأرفف التي تمتد حتى السقف.

كان متجر «شكسبير أند كومباني» بالنسبة لي متجر الكتب الأصلي، والمكان الذي يمكنني الجلوس فيه لوقت طويل للتصفح وأتأرجح فيه بين الشعور بالذهول والغبطة بكوني محاطا بكل هذه الكتب التي طالما تمنيت قراءتها ولم أتمكن من ذلك، والكتب التي شعرت بأنه كان علي أن أكتبها لكني كنت متكاسلا وقد تمكن شخص آخر الآن من التقدم والقيام بمثل هذا الأمر.

لا تزال الصورة موضع التساؤل معلقة على ذات الأرفف التي تحولت الآن إلى صورة هي الأخرى، عندما توقف متجر الكتب عن العمل وقلت لنفسي إن التغيير أمر محتوم وإن الحياة ستستمر، ومن ثم هرعت في لحظة من التناقض الذاتي إلى داخل المتجر ورجوتهم السماح لي بشراء بعض الأرفف مهما كلف الثمن. ولم يدر بخلدي على الإطلاق أن ينتهي بهم الحال في نيو أورليانز، لكن على أي حال فقد انتقلنا هنا جميعا، وجلبت معي إلى المنزل هذا الشعور بعبق المتجر. وفي الوقت الراهن وأنا أراهم بعد انقضاء فترة الصيف، أصبحوا مجرد أرفف للكتب مرة أخرى.

وبعد أسبوع من الحيرة عدت إلى نيويورك لإحضار عائلتي إلى نيو أورليانز. كانت زوجتي مذهولة مثلي، ولم تتوقف الطفلة عن الحركة أو اللعب والاستمتاع بكل واحد من ألعابها العشرين أو الأكثر التي ملأت حقيبتها الصغيرة. بعد شهر تبخر الإحساس بالغربة، وبدأ المكان يسترجع مكانته كبيت عائلي خاص. لم يعد الديك المصنوع من الأصداف أو الصور القديمة أو حتى الأرفف واضحة بالنسبة لي، على الرغم من إحساسي بأن الكتب لو نطقت لوبختني على إهمالي لها. بدأت أشعر بأنني في منزلي مرة أخرى، وتوصلت إلى قناعة بأن الأغراض المحيطة بي هي لمنحي الراحة وليست الأولوية. وكان من المهم بالنسبة لي أن أصل إلى نتيجة أنه على الرغم من أهمية القطع إلا أنها لا تعوض أسلوب حياة. المشكلة هي أن الحياة لا تتوقف عن تذكيرنا بالماضي من خلال هذه الهدايا التذكارية التي تقبع في كل ركن من البيت.

* خدمة «نيويورك تايمز»

الكثير من الأشياء لها دلالات خاصة

أغراض تجمعت عبر السنوات وأصبحت فقط تذكر بالوقت الذي تم شراؤها فيه مثل هذه الديكورات المصنوعة من الصدف

الخيام | khiyam.com

الخيام | khiyam.com

تعليقات: