قامت العلاقة بين لبنان ودول الخليج على سرديّة صدّقها الطرفان، وهي أن عمل المهاجرين اللبنانيين في دول الخليج «مكرُمة»، فيما الزوار الخليجيون إلى لبنان كتلة أموال نَهَبَها اللبناني «الحربوق». لكن في حصيلة العلاقات الاقتصادية بين الطرفين يتبيّن أن الجهة التي نُهبت هي لبنان؛ فعلى ظهر عمل شبابه وشباب آخرين غير لبنانيين، نهضت دول الخليج وراكمت فوائض ضخمة على مرّ السنوات لا يمكن تعدادها ولا حصرها، فيما استثمر الخليجيون في ريوع لبنان المالية والعقارية وحصدوا أرباحاً ضخمة، وفي التجارة كان الفائض من نصيبهم أيضاً

يمثّل التأزم في العلاقات السياسية بين لبنان ودول الخليج فرصة لإجراء مراجعة حقيقية وجدّية حول العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وإذا لم يكن جائزاً إجراء مقارنة بين لبنان كدولة صغيرة، وبين مجموعة دول تستحوذ على 34 في المئة من احتياطات النفط العالمية، إلا أنه يمكن إجراء جردة حساب تتعلق بتدفقات العمالة والسلع والأموال بين الجانبين. الملامح الأولية لهذه الجردة توحي بأن لبنان لم يستفد من هذه العلاقة التي كانت تترجم عجزاً في علاقاته التجارية وفي تحويلات المغتربين إلى لبنان مقابل إنتاجيتهم هناك، وحصد الأرباح من الريوع مقابل توظيفات باهتة في بعض القطاعات الإنتاجية. عجز لبنان ليس تجاه دول مجلس التعاون الخليجي الست مجتمعة (السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، عُمان، الكويت، وقطر)، بل تجاه كل منها على حدة. مصلحة لبنان في إجراء هذه المراجعة.

صناعة الاغتراب: أي مردود خليجي؟

منذ عقود هاجر اللبنانيون إلى دول الخليج. يروي المدير العام لوزارة المغتربين هيثم جمعة في كتابه الصادر عام 2004 «الهجرة اللبنانية: واقع وآفاق»، أن تيار الهجرة إلى السعودية ودول الخليج بدأ بعد عام 1975. وهذه كانت الثالثة في موجات الهجرة اللبنانية من أصل 6 موجات كان آخرها بعد عدوان إسرائيل في تموز 2006. وعلى هذا المنوال فإن سابعتها ستكون بعد الانهيار المصرفي والنقدي في 2019.

يقول جمعة: «كان لاكتشاف النفط في هذه البلدان أثره البالغ في ذلك حيث بدأت دول الخليج بإقامة المشاريع التنموية ما استدعى وجود شركات عالمية كبرى في المنطقة كانت بحاجة إلى الأيدي العاملة والمهارات والخبرات التي لم تكن متوافرة في السوق المحلية». يمكن ترجمة ذلك بلغة اقتصادية: المغتربون اللبنانيون في الخليج ساهموا في نهضة دول الخليج ونمّوا اقتصاداتها، لأنهم من ذوي المهارات والكفاءات العلمية. وثمة ما يعزّز هذا الاستنتاج في دراسة أجرتها شوهيغ كاسباريان عن تحويلات المغتربين، إذ أشارت إلى أن 70.9 في المئة من مرسلي التحويلات إلى لبنان هم شباب، وأن مساهمة الجامعيين المغتربين هي الأعلى وتصل إلى 61 في المئة من مجموع مساهمات المغتربين في التحويلات المالية.

1.79 مليار دولار

هي قيمة تحويلات المغتربين من السعودية والإمارات والكويت وقطر في 2015 وتمثّل 24 في المئة من كل تحويلات المغتربين

هكذا تصبح المسألة تتعلق بالمهارة مقابل التحويلات. هنا الحديث عن «فائض القيمة» له معنى مباشر. فهل حاصلات المغتربين اللبنانيين في الخليج هي في النتيجة النهائية لمصلحة لبنان أم لمصلحة دول الخليج (بمعزل عن مصالح الأفراد)؟ الميزان بينهما لمصلحة من يميل؟

الاستدلال على النتيجة يستدعي استعادة كلفة الاستثمار في إنتاج العمالة الماهرة. فالنموذج اللبناني كان «محترفاً» في هذا الأمر، أي أنه كان يتقصّد إنتاج عمالة ماهرة لتصديرها والاستفادة من تحويلاتها. استمرارية هذا النموذج كانت قائمة على هذه المعادلة بالتحديد. والاستثمار في العمالة الماهرة يستوجب الاستثمار في كلفة المعيشة، وفي كلفة التعليم وصولاً إلى ثمن تذكرة الطائرة. هذه الكلفة كانت كبيرة جداً. ففي مؤتمر عقد في 2011 بعنوان «الاستثمار في التعليم» قدّرت كلفة الاستثمار في التعليم بنحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أن أكثر من 50 في المئة من متخرجي الجامعات يغادرون لبنان بعد 5 سنوات للعمل في الخارج. في تلك السنة، أي في عام 2011، تخرّج من كل جامعات لبنان نحو 32603 طلاب، وفق أرقام الجامعة اللبنانية، أي أن متوسط كلفة كل طالب تبلغ 185 ألف دولار باعتبار أن الناتج المحلي الإجمالي كان يبلغ 50 مليار دولار (علماً بأنه لا يجب إغفال الفوارق الكبيرة في الكلفة بين الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة).

تقدر الودائع الخليجية في لبنان بنحو 5 مليارات دولار وهي أقلّ بكثير من الودائع السورية

في المقابل، إذا تعاملنا مع المغتربين باعتبارهم استثماراً، كما يتعامل معهم لبنان بنموذجه للاقتصاد السياسي، فإن مردود هذا الاستثمار يحتاج إلى 17 سنة لردّ قيمته وحدها. فبحسب الأرقام التي وزّعها البنك الدولي عام 2015 عن تحويلات المغتربين، يتبيّن أن متوسط تحويلات المغتربين من دول مجلس التعاون الخليجي لا يتجاوز 910 دولارات شهرياً، بالتالي يتطلب ردّ قيمة الاستثمار نحو 204 أشهر أو 17 سنة. طوال هذه الفترة تستحوذ دول الاغتراب في الخليج على القيمة الفعلية لإنتاجية المغترب. فالعمالة الماهرة وأصحاب الكفاءات يتقاضون رواتب أكبر بكثير من متوسط الناتج الفردي الذي يبلغ اليوم في دول الخليج نحو 24500 دولار. كل فائض الإنتاج تمتصّه دول الخليج من المغتربين، بينما لا ينال لبنان من شبابه سوى الفتات.

إلى جانب ذلك، فإن طبيعة العمل في الخليج النفطي فيها شكل من أشكال الدونية تجاه العلاقة التي أرستها الدولة اللبنانية مع هذه الدول نتيجة عقود من الممارسات السياسية الفاشلة لـ«نموذج الاقتصاد السياسي في لبنان». فاللبنانيون المغتربون إلى دول أفريقيا يحوّلون أموالاً أكثر. في 2012 كان متوسط التحويلات الآتية من الخليج يبلغ 8100 دولار مقارنة مع 9000 دولار من أفريقيا. في أفريقيا يكاد يكون اللبناني مستعمِراً وصاحب نفوذ، بينما في الخليج يخضع لقوانين العبودية في ارتباط العمالة الأجنبية بمبدأ الكفالة، وارتباط الاستثمار بالشراكة المحلية التي يتنازل فيها رأس المال عن غالبية ملكيته.

نظام هشّ

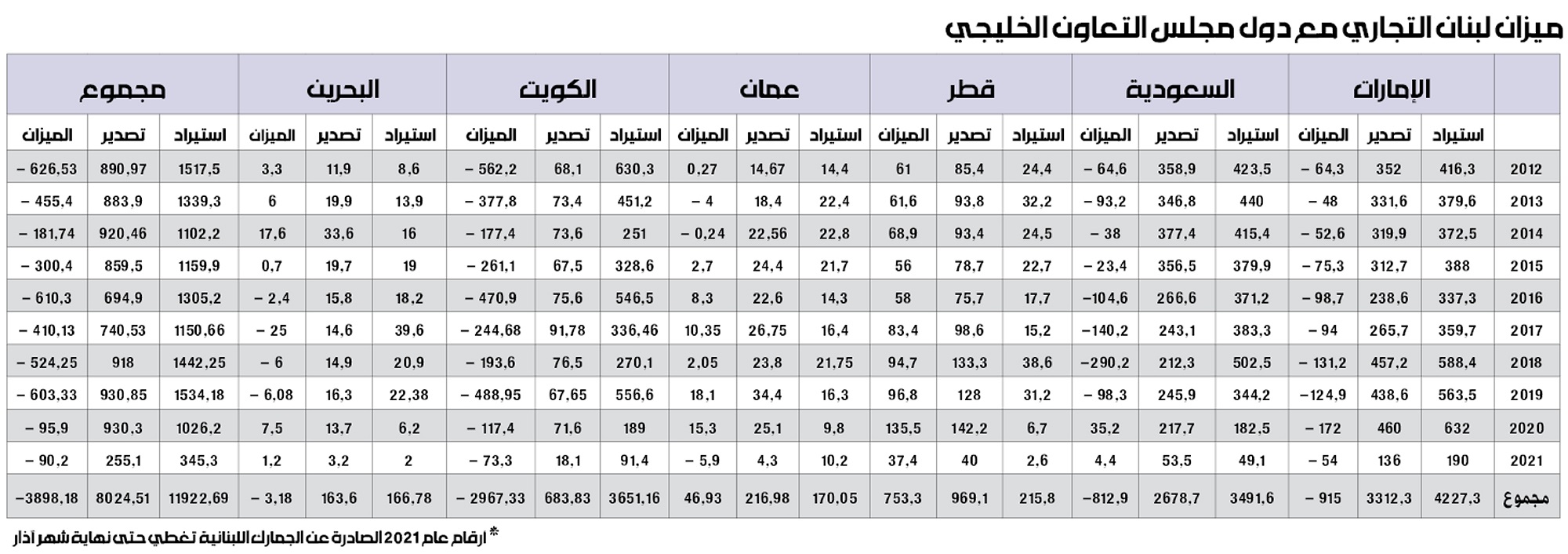

على الجانب التجاري، ثمة مسألة مهمة جداً تتعلق ببنية النظام الاقتصادي والسياسي في لبنان. فهذا النموذج عمل منذ تأسيسه على نفخ قيمة الليرة مقابل العملات الأجنبية ليتيح للسكان قدرات شرائية تفوق قدراتهم الفعلية. هذا الأمر كان يتطلب تدفقات متواصلة من رأس المال، سواء كانت تحويلات مغتربين أو استثمارات أجنبية مباشرة، أو هبات وقروضاً أو على شكل ودائع. كانت هذه التدفقات تأتي لأن أسعار الفوائد كانت مرتفعة، إلا أن هذا الأمر كان يخلق تشوّهات في بنية الاقتصاد تحدّ من قدرته على تقليص كلفة إنتاجه، بالتالي تحدّ من زيادة قدراته التنافسية. في هذا الإطار، اكتفى لبنان بأن يصدّر المنتجات إلى الدول ذات القدرات الشرائية المرتفعة. على رغم ذلك، فشل النموذج في أن يحقق ربحاً من هذا الأمر. ففي السنوات العشر الأخيرة استورد لبنان من دول مجلس التعاون الخليجي الست بقيمة 11.9 مليار دولار، وصدّر إليها بقيمة 8 مليارات دولار. هذه الأرقام مصدرها الجمارك اللبنانية ومتاحة للعموم، وهي تشير إلى أن لبنان سجّل عجزاً تجاه هذه الدول بقيمة 3.9 مليار دولار خلال السنوات العشر الأخيرة، أي بمعدل وسطي يبلغ سنوياً 390 مليون دولار. هذا العجز ناتج من ضعف القدرات التصديرية للبنان على رغم القوّة الاستهلاكية الكبيرة في دول مجلس التعاون النفطية. نصيب الفرد هناك من الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 24500 دولار، لكن لبنان يخسر تجاههم.

أرباح الريوع لمصلحتهم أيضاً

خسائر لبنان مع دول مجلس التعاون الخليجي أكبر بكثير. فالاعتبارات التي تشير إلى أن هذه الدول كانت تمنّ على لبنان و«تكرمه» بهبات وقروض، ليست دقيقة. كل ما له وجه سياسي من هبات وقروض ميسّرة ومنح مدعومة ضئيل جداً في جملة التدفقات التي وصلت إلى لبنان. فالتدفقات كانت تأتي في إطار الاستفادة من الريع، وبهدفين:

1- الاستثمار في الفوائد التي كانت أعلى من الفوائد العالمية بنحو 6 نقاط مئوية. وفي هذا الأمر يمكن القول إن غالبية الودائع الخليجية التي أتت إلى لبنان خرجت منه قبل الانهيار. لم يعلق في لبنان سوى بضعة مليارات تقدّر، بحسب واحد من أكبر المصارف في لبنان، بنحو 5 مليارات دولار، أي ما لا يتجاوز 3.8 في المئة من مجمل الودائع في القطاع المصرفي. المفارقة أن ودائع السوريين في لبنان أكبر بكثير (بمعزل عن الأرقام التي يعلنها المسؤولون السوريون، يقدّر أن هناك ما لا يقل عن 20 مليار دولار عائدة لسوريين في لبنان)، وودائع العراقيين أكبر، وتكاد ودائع الليبيين تكون أكبر أيضاً. إنما الامتياز الذي حظي به المودعون الخليجيون كان كبيراً. أحد ملوكهم حصل على تحويل كامل وديعته بقيمة 270 مليون دولار يوم كانت المصارف مغلقة في تشرين الأول 2019. الودائع الحكومية الخليجية كلها انسحبت من لبنان قبل سنوات. الوديعة السعودية سحبت كاملة مع كل فوائدها التي كانت تبلغ 3 في المئة سنوياً. لم تكن هناك ودائع خليجية مجانية. كانت كلّها تشفط ما تبقى من فائض أموال المغتربين في الخليج وأفريقيا وأميركا وكندا وسائر المغتربات. ما كان يرسله المغتربون إلى لبنان، أي فائض قيمة إنتاجيتهم، ومردود استثمار التعليم فيهم وقيمة عملهم، كانت الودائع الخليجية تمتصّه.

حالياً، يندر أن تسمع أن هناك مودعاً خليجياً لديه أموال في لبنان. رجل الأعمال خلف الحبتور هو واحد من قلّة سمعت أصواتها. هي القلّة التي كانت جاهلة وجشعة إلى درجة أنها لم تفهم معنى ارتفاع معدلات الفوائد إلى نحو 25 في المئة على ودائع الدولار، أو أنها كانت تطمع فقط في استغلال السرية المصرفية في لبنان، بمعنى أنها كانت تهرّب أموالاً غير شرعية من موطنها، ولن ترفع صوتها حالياً للمطالبة بها حتى لا تنفضح.

2- الاستثمار في العقارات، وهذا جانب أساسي أيضاً مما حصل في سنوات ما بعد الحرب الأهلية وفي فترة ما قبل الانهيار. في الفترة التي تلت الحرب الأهلية استثمر العديد من الكويتيين في أسهم سوليدير، وكانت لديهم أيضاً استثمارات في أسهم أنترا التي كانت تدرّ عليهم أرباحاً كبيرة ناتجة من أرباح امتياز كازينو لبنان بشكل أساسي. وفي السنوات اللاحقة، كان الخليجيون يستثمرون أموالهم في المصايف اللبنانية والجبال. كانت أنباء الصفقات التي تتم في هذا المجال متواصلة. كان استثمارهم في هذا الريع كبيراً إلى درجة أنهم حققوا ثروات طائلة من بيعه. ففي السنوات التي تلت 2010، كانت استثماراتهم العقارية قد تضاعفت مرات ومرات (خصوصاً بين 2006 و2010 عندما تضاعفت أسعار العقارات ثلاث مرات) وبات بيعها أمراً مربحاً. وهذا ما حصل. ثمة عدد كبير من الخليجيين الذين باعوا أملاكهم في لبنان في السنوات العشر الأخيرة. وهناك قسم منهم باع أملاكه وقسماً من العقارات التي يملكها في 2019 وفي الأشهر الأولى من 2020. كانت عمليات البيع بحسم 20 في المئة و30 في المئة و40 في المئة تعني مضاعفة رأس المال عدّة مرات. ما جناه الخليجيون من المضاربات العقارية في لبنان كبير جداً.

في المحصلة، يبدو أن خسارة لبنان أكبر بكثير. فعلى جانب النموّ المرتقب من إنتاجية الأموال الخليجية التي استثمرت في الريوع، مقابل إنتاجية المغتربين، كان الميزان يسجّل فائضاً لمصلحتهم على دوام السنوات. وبالنسبة لدول الخليج، فإن أرباح النموّ يفوق ما تخسره هذه الدول من تحويلات المغتربين إلى لبنان. المعادلة تصبح نهوض الخليج على ظهر شباب لبنان.

«المركزي» متعاون في الكذبة

بمرور الوقت تحوّلت تحويلات المغتربين إلى مبالغة شارك فيها مصرف لبنان. ففي عام 2017 أصدر البنك الدولي تقريراً عن تحويلات المغتربين يشير فيه إلى أن قيمة تحويلات المغتربين اللبنانيين في الخليج تمثّل نحو 25 في المئة من مجمل تحويلات المغتربين البالغة 7.3 مليار دولار (التقرير صدر في 2017 عن أرقام 2015). لكن مصرف لبنان «تعاون» مع صندوق النقد الدولي لتصوير هذه الأرقام كخرافة لا يمكن تصديقها، إذ أصدر تقريراً مبنياً على «استبيان» (أسئلة وأجوبة من عينات مختارة عشوائياً أو وفق معايير العمل وسواها)، يشير فيه إلى أن نسبة الـ25 في المئة غير صحيحة، وأن أكثر من 60 في المئة من التحويلات مصدرها الخليج. ومن يومها بدأت مصارف لبنان تسوّق الأمر نفسه أيضاً.

لبنان حاصر نفسه قبل الحصار السعودي

ليا القزي

فرض لبنان على نفسه حصاراً ذاتياً حين قرّر حصر علاقاته التجارية بدول مُعينة، رافضاً عن عمد الانفتاح على أسواق جديدة. وبنتيجة ذلك، حصد في كل مواجهة سياسية مع دول الخليج ابتزازاً قائماً على تركّز في الأسواق الخارجية يرفع منسوب المخاطر المحلية

حين قرّرت السعودية قبل أسبوع شنّ حربٍ لقلب النظام في لبنان، وجدت «ثغرة» تتيح لها الولوج إلى هدفها: تركّز العلاقات التجارية الخارجية في أسواق مُحدّدة. فافتقار دولةٍ ما إلى التنوّع يرفع منسوب المخاطر التي تصبح أقرب لتكون حصاراً ذاتياً، وهو يكتفي بسردية كلاسيكية عن حاجته إلى الخليج من دون أن يبحث عن أسواق جديدة.

لبنان ليس وحده من وقع في هذا الفخ. أستراليا، التي تملك واحداً من أكبر الاقتصادات في العالم، واجهت المشكلة نفسها السنة الماضية مع الصين. ففي مقالةٍ لمدير مركز «بيرث يو أي - آسيا» الأسترالي، جيفري ويلسون، يقول إنّ تأثير العقوبات الصينية على بعض الصادرات إلى أستراليا «كان كبيراً بسبب افتقار العلاقات التجارية والاستثمارية الأسترالية إلى التنوّع... 82 في المئة من الصادرات في عام 2019 كانت موجّهة إلى أسواق المحيطين الهندي والهادئ، وتُمثّل الصين ثلثها. كذلك تُمثّل الولايات المتحدة وأوروبا 60 في المئة من الاستثمارات في استراليا، ومع غرق اقتصادات هذه الدول في الركود نتيجة انتشار كورونا، ستنخفض قدرتها على تصدير رأس المال إلى أستراليا، ما سيؤثّر أيضاً في خلق فرص عمل جديدة في مرحلة التعافي من كورونا».

يتحدّث ويلسون عن أنّه لن يكون بمقدور أستراليا منع هذه الصدمات الاقتصادية، ولكنها قادرة على «اتّخاذ خطوات لإدارة المخاطر بشكل أفضل. ليس المطلوب قطع علاقات أو تنمية علاقة مع شريك ما، بل تنويع العلاقات الاقتصادية وتحسين الديبلوماسية التجارية واستراتيجيات تطوير السوق».

نتائج الانغلاق التجاري تترك ندوباً عميقة في أقوى الاقتصادات، فكيف الحال مع لبنان الذي اختبر علاقاته مع دول الخليج أكثر من مرّة كان آخرها في 23 نيسان الماضي. في ذلك التاريخ، أعلنت السعودية منع المُنتجات الزراعية اللبنانية من دخول أراضيها، أو المرور عبرها إلى دول عربية أخرى بحجّة منع دخول المخدرات التي تصدّر إليها من لبنان. هكذا وجد لبنان نفسه أمام بوابة مُغلقة وأزمة تصريف إنتاج إلى بلد يُصَدِّر إليه سنوياً ما قيمته 29 مليون دولار من الفواكه والخضر.

حالياً، يتكرّر المشهد ذاته، إنما مع ضغوط سعودية وخليجية أقسى، بدأت بسحب السفراء ووقف العلاقات التجارية مع احتمال أن تتطوّر إلى منع التحويلات المالية ووقف الطيران. هنا يصبح مجدياً الحديث عن بناء علاقات تجارية حقيقية تؤمّن المصلحة العليا للبنان. فالموضوع ليس «ترفاً»، أو خياراً يمكن تجاوزه، لأن التنوّع في الأسواق الخارجية يُشكّل درع حماية للبنان في مواجهة مصالح الدول. لذا، يصبح السؤال: لماذا أهملت قوى السلطة تقارير الملحقين الديبلوماسيين في عدد من الدول، وعاملين في وزارة الخارجية والمغتربين، ووزارة الاقتصاد والتجارة عن الفرص في أسواق كالصين والجزائر وروسيا والعراق وسويسرا؟ ولماذا اكتفى لبنان لعقود، بالأسواق الخليجية بشكل أساسي؟

التنوّع في الأسواق الخارجية يُشكّل درع حماية للبنان في مواجهة مصالح الدول

الإجابة لا تنحصر في الضغوط السياسية التي منعت لبنان من استكشاف أسواق جديدة تتطلب تطويراً في بنية الإنتاج وجودته وحتى في شكله. فالمشكلة الأساسية كانت في جوهر «النموذج» الاقتصادي للبنان. هو أصلاً يعتمد على تدفقات رأس المال التي كانت ترفع كلفة الإنتاج وتمنع الاستثمار في الإنتاج. وبطبيعته يتطلب هذا النهج سوء إدارة وإهمال وفساد وسواها وصولاً إلى الانبطاح أمام الخارج. مثلاً، يحصل لبنان بموجب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على «كوتا» لتصدير المنتجات الزراعية، لم يستفد منها بشيء. صفر صادرات زراعية لأنّ المنتجات اللبنانية لا تتوافق مع معايير «الاتحاد»، ولم يعمل طيلة سنوات على تطويرها. مشكلة المعايير والجودة برزت مع قطر أخيراً، في ما خصّ النعناع والبقدونس والكزبرة والبقلة والزعتر والملوخية لارتفاع نسبة متبقيات المبيدات فيها. التراخي اللبناني في تطوير صناعاته وامتثاله للمعايير المطلوبة، يكتسب بُعداً آخر في كيفية مقاربته لبعض الاتفاقيات وخضوعه لشروط الدول الأخرى. يُمكن ذكر الإصرار على تنفيذ اتفاقية استيراد الحليب واللبن واللبنة من السعودية على رغم معاناة المزارعين اللبنانيين في تصريف منتجاتهم. والقبول بمخالفة بعض الدول العربية بنود اتفاقية «غافتا» بفرض برامج حماية على منتجاتها، ما أدّى إلى التوقّف عن دخول بعض البضائع اللبنانية إلى تلك الأسواق. وتوقيع مذكرات تعاون مع روسيا لا تملك وزارة الاقتصاد نُسخاً منها...

روسيا هي واحدة من «دول الشرق» التي دائماً ما يتحدّث الرئيس ميشال عون عن ضرورة تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي معها. طلب في السابق من حاكم البنك المركزي رياض سلامة تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي اللبناني والروسي، إلا أنّ سلامة رفض ذلك بحجّة «عدم تعريض مصرف لبنان لعقوبات أميركية»، ولم يتجاوب مع عرض روسيا فتح حسابات لها لدى المصارف اللبنانية لتسهيل التجارة بين البلدين. يسأل النائب أمل أبو زيد «هل نُظّم مرّة أسبوع لبناني في روسيا لتسويق المنتجات الزراعية اللبنانية، كما يجري في أوروبا والدول الخليجية؟». الإمكانيات التي تُتيحها السوق الروسية كبيرة، «وهي تفتح المجال للوصول إلى دول أخرى محيطة بها، ولكن لم يجر في أي مرة تطوير العلاقة». ويلفت أبو زيد إلى «تطوّر» يتمثّل في تحضير وزارة الزراعة لمسودة لتصدير منتجات زراعية، سيتم عرضها على المدير العام ووزير الزراعة.

يقول أحد المسؤولين في الحكومة إنّ كلّ «الخيارات التجارية في السابق كانت مبنية على اتفاقيتين. الأولى، هي الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي توجد مطالبات لبنانية بتعديلها، في وقت أنّنا أصلاً لم نستخدم الكوتا المُخصّصة لنا بعد. بعيداً عن زيت الزيتون والعسل والنبيذ والعرق، لم نُفكّر في تنويع خياراتنا. حالياً، تتواصل وزارة الاقتصاد مع الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر ببعض بنود الاتفاقية». الاتفاقية الثانية هي اتفاقية التيسير العربية، «حصرنا صادراتنا بالسوق السعودية، ورفضنا أن نتحاور مع سوريا لنحلّ مسألة الشحن. واحدة من النتائج كانت مثلاً، تقدّم التفاح التركي على التفاح اللبناني في مصر، بسبب تكاليف شحنه المرتفعة».

العمل على «سحب الفتيل» وامتصاص الأزمة اللبنانية - السعودية، لا يمنع من أن يُفكّر لبنان جدّياً بعلاقاته التجارية. يعتبر وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش أنّ «دول الخليج مصدر أساسي للبضائع اللبنانية، وهناك سلّة من الاتفاقيات الثنائية مع المملكة جاهزة للتوقيع منذ عام 2018، ولكن هذا شيء، وتطلّع لبنان لتنويع إنتاجه ومصادر التصدير شيء آخر». أهمية الموضوع تكمن في «خلق أسواق جديدة، وامتلاك البلد لمرونة أكبر اقتصادياً».

الخيام | khiyam.com

الخيام | khiyam.com

تعليقات: