╪¯┘Â┘â╪¯╪¬╪Î ╪¯┘Â┘à┘ç┘¶╪»╪│ ╪╣╪»┘¶╪¯┘¶ ╪│┘à┘ê╪▒ ┘ê╪¯┘Â┘à╪▒╪Î┘è ╪¯┘Â╪▒╪¯╪¾┘ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ┘à╪¾┘à╪» ╪«┘Â┘è┘ ╪╣╪╖┘ê┘è

╪¯┘Â┘à┘§╪╖┘È┘À┘Â╪╣ ╪╣┘Â┘ë ╪¬╪¯╪▒┘è╪« ╪¯┘Â╪¬╪▒╪Î┘è╪⌐ ┘ê╪¯┘Â╪¬╪╣┘Â┘è┘à ┘ü┘è ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪î ┘è╪╣╪▒┘ü ╪¼┘è╪»╪¯┘ï ╪î ╪ú┘¶ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ╪╣╪╖┘ê┘è ╪î ┘è┘à╪½┘ ╪ú╪¾╪» ╪ú╪╣┘à╪»╪⌐ ┘¶╪┤┘ê╪´ ╪¯┘Â┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪¯┘Â╪▒╪│┘à┘è╪⌐ ┘ü┘è ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪î ╪Î╪¯┘Â┘à╪╣┘¶┘ë ╪¯┘Â╪¾╪»┘è╪½ ┘Â┘Â┘â┘Â┘à╪⌐ ╪î ┘Â╪░┘Â┘â ┘ü┘é╪» ╪┤╪▒┘À╪╣╪¬┘§ ╪Î╪¼┘à╪╣ ╪¯┘Â┘à╪╣╪╖┘è╪¯╪¬ ╪╣┘¶ ╪¬╪¼╪▒╪Î╪¬┘ç ╪¯┘Â╪¬╪▒╪Î┘ê┘è╪⌐ ╪î ╪Î╪┤┘â┘ ┘à╪¬┘¶╪¯╪½╪▒ ╪Î╪»╪¯┘è╪⌐ ┘à┘¶ ╪▓┘à┘Â╪¯╪´ ╪»╪▒╪¯╪│╪¬┘ç ┘ê╪¬┘Â╪¯┘à╪░╪¬┘ç ╪î ┘ê┘Â╪¯╪¾┘é╪¯┘ï ╪¬╪┤╪▒┘ü╪¬ ╪Î┘Â┘é╪¯╪³┘ç ┘ü┘è ┘à┘â╪¬╪Î┘ç ┘ü┘è ┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪¯┘Â┘Â┘è╪│╪⌐ ╪»┘è ╪▓╪¯╪▒ ┘ü┘è (16/05/2011) ╪î ┘â┘à╪¯ ╪¬╪┤╪▒┘ü╪¬ ┘ü┘è (12/03/2022) ╪Î┘Â┘é╪¯╪´┘‗ ╪½╪¯┘¶┘‗ ╪Î┘ç ┘ü┘è ┘à┘¶╪▓┘Â┘ç ┘ü┘è ╪Î╪³╪▒ ╪¯┘Â╪╣╪Î╪» ┘ê┘â╪¯┘¶ ╪Î╪¾╪╢┘ê╪▒ ╪╡╪»┘è┘é┘¶╪¯ ╪¯┘Â╪¾╪Î┘è╪Î ╪î ╪¸╪Î┘¶┘ç ╪¯┘Â┘à┘ç┘¶╪»╪│ ╪ú╪│╪╣╪» ╪î ┘â╪¯┘¶ ┘Â┘é╪¯╪´┘ï ┘Â╪╖┘è┘ü╪¯┘ï ┘ê╪¾┘à┘è┘à╪¯┘ï ╪î ╪│┘¶╪│╪¬╪╣╪▒╪╢ ┘ü┘è┘à╪¯ ┘è┘Â┘è ┘à┘¶ ╪│╪╖┘ê╪▒ ╪î ╪¬┘ü╪¯╪╡┘è┘ ┘à╪¼╪▒┘è╪¯╪¬ ┘ç╪░┘è┘¶ ╪¯┘Â┘Â┘é╪¯╪³┘è┘¶ ╪î ┘ê┘Â┘â┘¶ ┘Â╪¯ ╪Î╪» ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪¸╪┤╪¯╪▒╪⌐ ╪¸┘Â┘ë ╪ú┘¶ ┘ü┘è ┘é╪╡╪⌐ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ╪╣╪╖┘ê┘è ╪ú┘à╪▒ ┘Â╪¯┘ü╪¬ ╪î ╪¸╪╢╪╖╪▒┘¶╪¯ ┘Â┘¶╪Î╪»╪ú ╪Î╪│╪▒╪»┘è╪¬┘ç ┘à┘¶ ┘ü╪¬╪▒╪⌐ ╪¼╪»┘ç ┘ê┘à┘¶ ╪½┘à ┘ê╪¯┘Â╪»┘è┘ç ╪Î╪╣╪» ╪░┘Â┘â ╪î ┘Â╪ú┘¶ ┘ç╪░┘ç ╪¯┘Â╪¯╪│╪▒╪⌐ ╪¯┘Â┘â╪▒┘è┘à╪⌐ ┘é╪»┘È┘À┘à╪¬ ╪┤┘ç┘è╪»┘è┘¶ ┘¶┘à┘ê╪░╪¼┘è┘è┘¶ ┘ü┘è ┘à╪¼╪▓╪▒╪⌐ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪¯┘Â╪¬┘è ┘¶┘ü╪░┘ç╪¯ ╪¯┘Â╪╡┘ç╪¯┘è┘¶╪⌐ ┘ê╪╣┘à┘Â╪¯╪¨┘ç┘à ┘ü┘è 17/03/1978 ╪î ╪╣┘Â┘ë ╪ú╪▒╪╢ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪î ┘à╪¼╪▓╪▒╪⌐┘î ╪¾┘ü╪▒╪¬ ╪╣┘à┘è┘é╪¯┘ï ┘ü┘è ╪░╪¯┘â╪▒╪⌐ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à┘è┘è┘¶ ┘ê┘à╪¯ ╪▓╪¯┘Â╪¬ ┘â╪░┘Â┘â ╪î ┘ê┘à╪½┘È┘À┘Â╪¬ ┘ç╪░┘ç ╪¯┘Â┘à╪¼╪▓╪▒╪⌐ ╪¯┘Â┘à╪▒┘ê╪╣╪⌐ ╪î ┘à╪¾╪╖╪⌐ ╪«╪¯┘Â╪»╪⌐ ┘ü┘è ╪¾┘â╪¯┘è╪⌐ ╪╡┘à┘ê╪» ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à┘è┘è┘¶ ┘ê╪¬╪╣┘Â┘é┘ç┘à ╪Î╪ú╪▒╪╢┘ç┘à ╪î ┘ê┘é╪» ╪│╪Î┘é ┘ê╪░┘â╪▒╪¬ ┘ü┘è ╪¸╪¾╪»┘ë ╪¯┘Â┘à┘é╪¯┘Â╪¯╪¬ ╪¯┘Â╪│╪¯╪Î┘é╪⌐ ╪¯┘Â╪¬┘è ╪¬╪¾╪»╪½╪¬ ┘ü┘è┘ç╪¯ ╪╣┘¶ ╪¯┘Â╪░╪¯┘â╪▒╪⌐ ╪¯┘Â╪┤┘ü┘ç┘è╪⌐ ┘Â┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪î ╪Î╪ú┘¶┘¶┘è ╪│╪ú╪Î╪░┘ ╪ú┘é╪╡┘ë ╪¼┘ç╪» ┘à┘à┘â┘¶ ┘Â╪¬╪»┘ê┘è┘¶ ╪¯┘Â╪░╪¯┘â╪▒╪⌐ ╪¯┘Â╪┤┘ü┘ç┘è╪⌐ ┘Â┘Â╪«┘è╪¯┘à┘è┘è┘¶ ╪╣┘¶ ┘ç╪░┘ç ╪¯┘Â┘à╪¼╪▓╪▒╪⌐ ╪¯┘Â┘à╪▒┘ê╪╣╪⌐ ╪¯┘Â╪¬┘è ╪¾╪╡┘Â╪¬ ╪î ┘ê┘Â╪¯ ╪ú╪«┘ü┘è┘â┘à ╪Î╪ú┘¶┘è ╪┤╪╣╪▒╪¬ ╪Î┘â╪½┘è╪▒ ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪¬┘é╪╡┘è╪▒ ┘à┘¶ ┘é╪Î┘ ╪¯┘Â┘â╪¬╪¯╪Î ┘ê╪¯┘Â┘à╪¨╪▒╪«┘è┘¶ ┘ê╪¯┘Â┘à╪½┘é┘ü┘è┘¶ ┘ê╪¯┘Â╪┤╪╣╪▒╪¯╪´ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à┘à┘è┘¶ ╪î ┘ü┘è ╪¾┘ü╪╕ ╪│┘è╪▒╪⌐ ╪¾┘è╪¯╪⌐ ╪┤┘ç╪»╪¯╪´ ╪¯┘Â┘à╪¼╪▓╪▒╪⌐ ╪î ┘ê╪ú┘ç┘à ╪¯┘Â╪ú╪¾╪»╪¯╪½ ┘ê╪¯┘Â╪¬┘ü╪¯╪╡┘è┘ ╪¯┘Â┘à╪¬╪╣┘Â┘é╪⌐ ╪Î╪¯┘Â╪╕╪▒┘ê┘ü ╪¯┘Â╪¬┘è ╪ú╪»╪¬ ┘Â╪¾╪╡┘ê┘Â┘ç╪¯ ╪î ┘ê╪▒╪¯┘ü┘é╪¬ ╪ú╪¾╪»╪¯╪½┘ç╪¯ ╪¯┘Â╪╡╪╣╪Î╪⌐ ┘ê╪¯┘Â┘à╪¨┘Â┘à╪⌐ ╪î ┘ê┘à╪¯ ╪¬┘Â╪¯┘ç╪¯ ┘à┘¶ ╪¬╪╣╪¯╪╖┘‗ ┘à╪¼╪¾┘ü┘‗ ┘ê╪╕╪¯┘Â┘à ┘ü┘è ┘ç╪░┘ç ╪¯┘Â┘é╪╢┘è╪⌐ ╪Î╪¾┘é ╪¯┘Â╪┤┘ç╪»╪¯╪´ ╪î ┘ê┘ü┘è ┘é╪╢┘è╪⌐ ╪¯┘Â╪¸┘é╪¬╪╡╪¯╪╡ ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪ú╪╣╪»╪¯╪´ ╪¯┘Â┘é╪¬┘Â╪⌐ ┘ê╪¯┘Â┘à╪¼╪▒┘à┘è┘¶ ╪î ╪¯┘Â╪░┘è┘¶ ┘Â┘Â┘à╪¼╪▓╪▒╪⌐┘ê╪¯┘Â╪░┘è┘¶ ╪¸┘ü╪¬╪╣┘Â┘ê┘ç╪¯ .

┘ç╪░╪¯ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯╪▒ ╪¯┘Â╪░┘è ╪¸╪╣╪¬┘à╪»┘¶╪¯┘ç ┘ü┘è ╪¬┘¶╪¯┘ê┘ ┘à┘ê╪╢┘ê╪╣┘¶╪¯ ╪î ╪¬┘à ┘ü┘è┘ç ╪¯┘Â┘à╪▓╪¼ ╪Î┘è┘¶ ┘à┘À╪»╪¯╪» ╪¯┘Â╪¬╪▒╪Î┘è╪⌐ ┘ê╪¯┘Â╪¬╪╣┘Â┘è┘à ╪¯┘Â╪░┘è ╪╡╪¯╪▒ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ╪╣╪╖┘ê┘è ╪ú╪¾╪» ╪▒┘à┘ê╪▓┘ç ╪î ┘ê┘à┘À╪»╪¯╪» ╪¯┘Â╪»┘à ╪¯┘Â╪░┘è ╪Î╪░┘Â┘ç ┘ê╪¯┘Â╪»╪¯┘ç ╪¯┘Â╪┤┘ç┘è╪»╪¯┘¶ ╪î ┘ê╪¯┘Â╪░┘è ┘è╪╣┘â╪│ ╪¯┘Â┘ê╪╣┘è ╪Î┘é╪╢╪¯┘è╪¯ ╪¯┘Â┘ê╪¼┘ê╪» ╪¯┘Â╪¯┘â╪½╪▒ ╪╣┘à┘é╪¯┘ï ╪î ┘ê╪¯┘Â╪ú┘â╪½╪▒ ╪¬╪╣┘Â┘é╪¯┘ï ╪Î╪¯┘Â╪ú╪▒╪╢ ┘ê╪Î┘é┘è┘à ╪¯┘Â╪╣╪»╪¯┘Â╪⌐ ╪¯┘Â╪¸┘¶╪│╪¯┘¶┘è╪⌐ ┘ê╪Î╪¾┘é┘ê┘é ╪¯┘Â╪¸┘¶╪│╪¯┘¶.

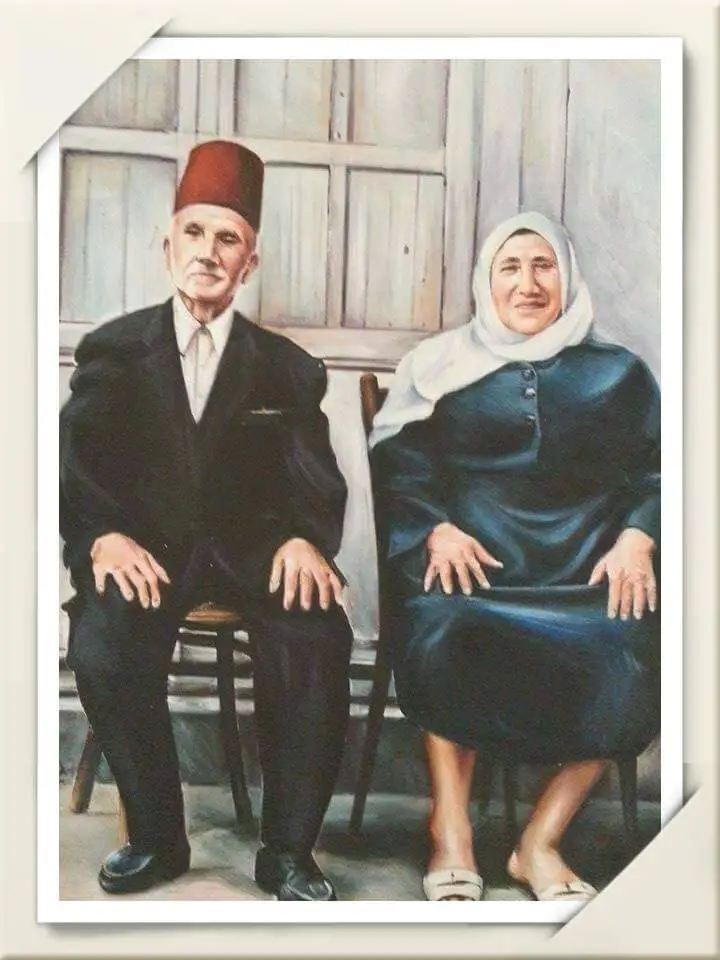

╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ╪«┘Â┘è┘ ╪╣╪╖┘ê┘è (╪¼╪»┘È ╪¯┘Â╪¯╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ╪╣╪╖┘ê┘è)

┘¶┘é╪»┘È┘É╪▒ ╪ú┘¶ ┘à┘è┘Â╪¯╪» ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ╪«┘Â┘è┘ ╪╣╪╖┘ê┘è ┘â╪¯┘¶ ┘ü┘è ╪│╪¬┘è┘¶╪¯╪¬ ╪¯┘Â┘é╪▒┘¶ ╪¯┘Â╪¬╪¯╪│╪╣ ╪╣╪┤╪▒ ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶ ╪¯┘Â╪▒╪¼┘ ┘è╪╣┘à┘ ┘à╪▓╪¯╪▒╪╣╪¯┘ï ┘â┘à╪╣╪╕┘à ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à┘è┘è┘¶ ┘ü┘è ╪¬┘Â┘â ╪¯┘Â╪¾┘é╪Î╪⌐ ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪▓┘à╪¯┘¶ ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶ ┘è╪╣┘à┘ ╪¸╪╢╪¯┘ü╪⌐ ┘Â┘à┘ç┘¶╪⌐ ╪¯┘Â┘à╪▓╪¯╪▒╪╣ ╪î ┘â╪¯┘Â┘â╪½┘è╪▒┘è┘¶ ┘à┘¶ ╪ú╪Î┘¶╪¯╪´ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ┘è┘ê┘à┘ç╪¯ ╪î ┘ü┘è ╪¯┘Â╪¬╪¼╪¯╪▒╪⌐ (┘à┘â╪¯╪▒┘è) ╪î ┘ê┘¶╪¬┘è╪¼╪⌐ ╪¯┘Â┘à╪¼╪¯╪╣╪⌐ ┘ê╪¯┘Â╪╕╪▒┘ê┘ü ╪¯┘Â╪╡╪╣╪Î╪⌐ ╪¯┘Â╪¬┘è ┘à╪▒┘È┘À ╪Î┘ç╪¯ ╪¯┘Â╪╣╪¯┘Â┘à ┘ü┘è ╪¯┘Â╪¾╪▒╪Î ╪¯┘Â╪╣╪¯┘Â┘à┘è╪⌐ ╪¯┘Â╪ú┘ê┘Â┘ë ╪î ┘ê┘à┘¶ ╪¼┘à┘Â╪¬┘ç╪¯ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪î ╪¯┘Â╪¬┘è ┘â╪¯┘¶╪¬ ┘Â╪¯ ╪¬╪▓╪¯┘ ╪¬╪¯╪Î╪╣╪⌐ ┘Â┘Â╪¾┘â┘à ╪¯┘Â╪╣╪½┘à╪¯┘¶┘è ┘è┘ê┘à┘ç╪¯ ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶╪¬ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ┘è┘ê┘à┘ç╪¯ ╪╣╪Î╪¯╪▒╪⌐ ╪╣┘¶ ┘é╪▒┘è╪⌐ ╪╡╪║┘è╪▒╪⌐ ╪î ┘è╪Î┘Â╪║ ╪¬╪╣╪»╪¯╪» ╪│┘â╪¯┘¶┘ç╪¯ ╪¾┘ê╪¯┘Â┘è ╪½┘Â╪¯╪½╪⌐ ╪ó┘Â╪¯┘ü ┘¶╪│┘à╪⌐ ╪î ┘ê┘à┘¶╪¯╪▓┘Â┘ç╪¯ ┘à╪┤┘è┘È┘À╪»╪⌐ ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪╖┘è┘¶ ┘ê╪ú╪▓┘é╪¬┘ç╪¯ ╪¬╪▒╪¯╪Î┘è╪⌐ ╪╢┘è┘é╪⌐ ╪î ┘ê┘è┘¶┘é┘ ╪│┘â╪¯┘¶┘ç╪¯ ╪¯┘Â┘à╪¯╪´ ╪╣┘Â┘ë ╪¯┘Â╪▒╪¨┘ê╪│ ╪ú┘ê ╪╣┘Â┘ë ╪¯┘Â╪»┘ê╪¯╪Î ╪î ┘à┘¶ ┘è┘¶╪¯╪Î┘è╪╣ ╪¯┘Â┘à╪¯╪´ ┘ê╪¯┘Â╪ú┘¶┘ç╪¯╪▒ ╪¯┘Â┘à┘¶╪¬╪┤╪▒╪⌐ ╪¾┘ê┘ ╪│┘ü┘ê╪¾┘ç╪¯ ╪¯┘Â┘à╪╖┘Â╪⌐ ╪╣┘Â┘ë ╪¯┘Â╪│┘ç┘ê┘ ╪¯┘Â┘à┘à╪¬╪»╪⌐ ╪¾┘ê┘Â┘ç╪¯ ┘à┘¶ ╪│┘ç┘ ╪¯┘Â┘à╪▒╪¼ ╪¸┘Â┘ë ╪│┘ç┘ ╪¯┘Â┘ê╪╖┘ë ╪î ┘ê╪╡┘ê┘Â╪¯┘ï ╪¸┘Â┘ë ╪│┘ç┘ ╪¯┘Â╪¾┘ê┘Â╪⌐ ╪¯┘Â┘à┘¶╪Î╪│╪╖ ╪¼┘¶┘ê╪Î╪¯┘ï ╪Î╪¸╪¬╪¼╪¯┘ç ╪Î╪▒┘â╪⌐ ╪╖╪Î╪▒┘è╪¯ ┘ü┘è ┘ü┘Â╪│╪╖┘è┘¶ ╪î ┘ê┘Â┘à ┘è┘â┘¶ ┘è┘ê╪¼╪» ┘à╪▒╪¯╪¾┘è╪╢ ╪î ┘ê┘Â╪¯ ┘à╪║╪¯╪│┘ ╪ú┘ê┘à╪¼╪¯┘Â┘è ┘ü┘è ╪¯┘Â┘à┘¶╪¯╪▓┘ ╪ú┘ê ╪¯┘Â┘à╪╣╪¯╪Î╪» ┘ü┘è ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶╪¬ ╪¯┘Â╪¾┘è╪¯╪⌐ ╪Î╪»╪¯╪³┘è╪⌐ ┘ê┘à╪¾┘â┘ê┘à╪⌐ ┘Â┘¶╪╕╪¯┘à ╪¸┘é╪╖╪¯╪╣┘è ┘é╪¯╪│┘‗ ┘Â╪¯ ┘è╪▒╪¾┘à ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶╪¬ ╪¯┘Â┘à┘ê╪¯╪▒╪» ╪┤╪¾┘è╪¾╪⌐ ╪î ┘ê╪¯┘Â┘à╪»╪¯╪▒╪│ ╪╣╪Î╪¯╪▒╪⌐ ╪╣┘¶ ┘â╪¬╪¯╪¬┘è╪Î ┘è┘§╪»╪▒┘È┘À╪│ ┘ü┘è┘ç╪¯ ╪¯┘Â┘é╪▒╪ó┘¶ ╪¯┘Â┘â╪▒┘è┘à ┘Â┘Â╪ú╪╖┘ü╪¯┘ ╪¯┘Â╪╖╪¯┘à╪¾┘è┘¶ ┘Â┘Â╪¬╪╣┘Â┘à ┘ê╪¯┘Â╪¬╪╖┘ê╪▒ ┘ê╪¯┘Â╪¬╪║┘Â╪Î ╪╣┘Â┘ë ╪╡╪╣┘ê╪Î╪¯╪¬ ╪¯┘Â╪¾┘è╪¯╪⌐ .

┘ê┘â╪¯┘¶ ┘Â┘Â┘ü╪▒┘¶╪│┘è┘è┘¶ ┘ü┘è ┘Â╪Î┘¶╪¯┘¶ ┘¶┘ü┘ê╪░╪¯┘ï ┘ê╪¸┘à╪¬┘è╪¯╪▓╪¯┘ï ┘ü┘è ╪¬┘Â┘â ╪¯┘Â┘ü╪¬╪▒╪⌐ ╪î ╪¾╪╡┘Â┘ê╪¯ ╪╣┘Â┘è┘ç ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪│┘Â╪╖┘¶╪⌐ ╪¯┘Â╪╣╪½┘à╪¯┘¶┘è╪⌐ ╪î ┘ê╪░┘Â┘â ┘à┘¶ ╪«┘Â╪¯┘ ┘¶╪╕╪¯┘à ╪¯┘Â┘à╪¬╪╡╪▒┘ü┘è╪⌐ ╪î ┘ê┘à┘¶ ╪«┘Â╪¯┘ ╪¯┘Â╪¸┘à╪¬┘è╪¯╪▓╪¯╪¬ ╪¯┘Â╪¬┘è ┘ü╪▒╪╢╪¬┘ç╪¯ ╪¯┘Â╪¸┘à╪Î╪▒╪¯╪╖┘ê╪▒┘è╪¯╪¬ ╪¯┘Â╪ú┘ê╪▒┘ê╪Î┘è╪⌐ ╪╣┘Â┘ë ╪¯┘Â╪¸┘à╪Î╪▒╪¯╪╖┘ê╪▒┘è╪⌐ ╪¯┘Â╪╣╪½┘à╪¯┘¶┘è╪⌐ ╪î ╪¯┘Â╪¬┘è ┘ê┘§╪╡┘É┘ü╪¬ ┘ü┘è ╪¬┘Â┘â ╪¯┘Â┘à╪▒╪¾┘Â╪⌐ ╪Î╪¯┘Â╪▒╪¼┘ ╪¯┘Â┘à╪▒┘è╪╢ .

┘ü┘è ┘ç╪░┘ç ╪¯┘Â╪╕╪▒┘ê┘ü ╪¯┘Â╪╡╪╣╪Î╪⌐ ╪¯┘Â╪¬┘è ┘â╪¯┘¶╪¬ ╪¬╪╣┘è╪┤┘ç╪¯ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪î ┘ê╪¯┘Â╪¬┘è ╪¸╪▓╪»╪¯╪»╪¬ ╪╡╪╣┘ê╪Î╪⌐ ╪Î╪│╪Î╪Î ╪¯┘Â╪¾╪▒╪Î ╪î ┘é╪▒╪▒ ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ╪«┘Â┘è┘ ╪╣╪╖┘ê┘è ╪ú┘¶ ┘è┘ç╪¯╪¼╪▒ ┘à╪╣ ╪¯┘Â┘à┘ç╪¯╪¼╪▒┘è┘¶ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à┘è┘è┘¶ ╪¸┘Â┘ë ╪¯┘Â┘é╪¯╪▒╪⌐ ╪¯┘Â╪¯┘à┘è╪▒┘â┘è╪⌐ ╪î ╪¯┘Â╪¬┘è ┘â╪¯┘¶╪¬ ╪Î╪╣┘è╪»╪⌐ ╪╣┘¶ ╪¯╪¼┘ê╪¯╪´ ┘ê╪ó╪½╪¯╪▒ ╪¯┘Â╪¾╪▒╪Î ╪¯┘Â╪»╪¯╪³╪▒╪⌐ ┘ü┘è ╪¯┘Â╪╣╪¯┘Â┘à ┘è┘ê┘à┘ç╪¯ ╪î ┘ê┘à┘¶ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à┘è┘è┘¶ ╪¯┘Â╪░┘è┘¶ ┘ç╪¯╪¼╪▒┘ê╪¯ ┘ü┘è ╪¬┘Â┘â ╪¯┘Â┘à╪▒╪¾┘Â╪⌐ ┘¶╪░┘â╪▒ (╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ┘è┘ê╪│┘ü ┘à╪«╪▓┘ê┘à (╪ú╪Î┘ê ┘¶╪╣┘è┘à) ΓÇô ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ╪«┘Â┘è┘ ╪¾┘è╪»╪▒(╪▒╪³┘è╪│ ╪¯┘Â╪Î┘Â╪»┘è╪⌐) ΓÇô ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ┘à╪¾┘à╪» ╪¾╪│┘¶ ╪╣┘ê╪¯╪╢╪⌐ (┘ê╪¯┘Â╪» ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ╪╣┘Â┘è) ΓÇô ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ╪¸╪Î╪▒╪¯┘ç┘è┘à ┘à┘ç┘¶╪¯ (┘ê╪¯┘Â╪» ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░┘è┘¶ ╪¾╪│┘è┘¶ ┘ê┘à╪¾┘à╪») ΓÇô ╪╣╪Î╪» ╪¯┘Â┘¶╪Î┘è ╪╣╪╖┘è╪⌐ (┘ê╪¯┘Â╪» ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ╪▒╪╢╪¯) ΓÇô ┘â╪▒┘à ╪╣╪╖╪¯┘Â┘Â┘ç(┘ê╪¯┘Â╪» ╪¯┘Â╪»┘â╪¬┘ê╪▒ ╪┤┘â╪▒╪¯┘Â┘Â┘ç ┘â╪▒┘à) ).

┘â╪¯┘¶ ┘Â╪«┘Â┘è┘ ╪╣╪╖┘ê┘è ╪ú╪│╪▒╪⌐ ┘à┘â┘ê┘¶╪⌐ ┘à┘¶ ╪▓┘ê╪¼╪¬┘ç (╪¾┘à╪»┘è ╪╢╪¯┘ê┘è) ╪¯┘Â╪¬┘è ╪¬┘ê┘ü┘è╪¬ ┘ü┘è ╪╣┘à╪▒ ╪¯┘Â╪┤╪Î╪¯╪Î ╪î ┘ê┘ê┘Â╪»┘ç ┘à╪¾┘à╪» ╪î ┘ê╪¸╪Î┘¶╪¬┘è┘ç (╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼╪⌐ ┘ü╪¯╪╖┘à╪⌐ ΓÇô ┘ê╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼╪⌐ ╪«╪»┘è╪¼╪⌐ ) ┘ü╪¸╪╡╪╖╪¾╪Î ┘à╪╣┘ç ┘ü┘è ╪│┘ü╪▒┘ç ┘ê┘Â╪»┘ç ╪¯┘Â┘ê╪¾┘è╪» ┘à╪¾┘à╪» ╪î ┘ê╪¯╪Î┘é┘ë ╪¸╪Î┘¶╪¬┘è┘ç ╪Î╪▒╪╣╪¯┘è╪⌐ ╪¸╪Î┘¶ ╪ú╪«╪¬┘ç ╪╣┘Â┘è ╪¾╪│┘¶ ╪╢╪¯┘ê┘è ┘ê╪¯┘Â╪» ╪¯┘Â┘à╪▒╪¾┘ê┘à ┘â╪¯┘à┘ ╪╢╪¯┘ê┘è (╪▒╪³┘è╪│ ╪¯┘Â╪Î┘Â╪»┘è╪⌐) ╪î ┘ê┘ü┘è ╪░┘Â┘â ╪¯┘Â╪¬╪╡╪▒┘ü ┘à╪¨╪┤╪▒ ┘ê╪¯╪╢╪¾ ╪¯┘Â┘ë ┘à╪»┘ë ╪¯┘Â╪¬╪▒╪¯╪Î╪╖ ╪¯┘Â╪¬╪▒╪¯╪¾┘à┘è ┘ê┘à╪│╪¬┘ê┘ë ╪¯┘Â╪¸╪▒╪¬╪Î╪¯╪╖ ╪¯┘Â╪¾┘à┘è┘à ╪Î┘è┘¶ ╪¯┘Â╪¯┘é╪¯╪▒╪Î ┘ê╪¯┘Â╪ú╪▒╪¾╪¯┘à ╪î ┘ê┘à╪»┘ë ╪¯┘Â╪½┘é╪⌐ ┘ü┘è ╪¯┘Â╪¸╪╣╪¬┘à╪¯╪» ╪¯┘Â╪ú╪│╪▒┘è ╪Î┘è┘¶ ╪¯┘Â╪╣╪¯╪³┘Â╪¯╪¬ ┘ü┘è ╪╕╪▒┘ê┘ü ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼╪⌐ ┘ê╪¯┘Â╪┤╪»╪⌐ ╪î ┘ê┘é╪» ╪╣┘à┘ ╪«┘Â┘è┘ ╪╣╪╖┘ê┘è ╪Î╪▒┘ü┘é╪⌐ ┘ê┘Â╪»┘ç ┘ü┘è ╪¯┘Â╪ú╪▒╪¼┘¶╪¬┘è┘¶ ┘ü┘è ╪¯┘Â╪▓╪▒╪¯╪╣╪⌐ ┘à╪»╪⌐ ╪«┘à╪│ ╪│┘¶┘ê╪¯╪¬ ╪î ╪ú┘à╪╢┘è╪¯┘ç╪¯ ╪Î╪¯┘Â┘â╪» ┘ê╪¯┘Â╪¬╪╣╪Î ┘Â╪¬╪¾╪│┘è┘¶ ╪╕╪▒┘ê┘ü ╪ú╪│╪▒╪¬┘ç┘à╪¯ ╪¯┘Â┘à╪╣┘è╪┤┘è╪⌐ ┘ê╪¯┘Â┘à╪¯╪»┘è╪⌐ ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶╪¯ ┘è╪¾┘Â┘à╪¯┘¶ ╪»╪¯╪³┘à╪¯┘ï ╪Î╪¯┘Â╪╣┘ê╪»╪⌐ ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪║╪▒╪Î╪⌐ ╪¯┘Â┘à┘ê╪¾╪┤╪⌐ ╪î ╪¸┘Â┘ë ╪¯┘Â╪ú┘ç┘ ┘ê╪¯┘Â╪¯╪¾╪Î╪⌐ ┘ü┘è ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶╪¬ ┘ç╪░┘ç ╪¯┘Â╪¬╪¼╪▒╪Î╪⌐ ╪║┘¶┘è╪⌐ ┘Â┘ç┘à╪¯ ╪î ╪«╪¯╪╡╪⌐ ┘Â┘Â╪┤╪¯╪Î ╪¯┘Â┘è╪¯┘ü╪╣ ┘ê╪¯┘Â╪╖╪¯┘à╪¾ ┘ê╪¯┘Â╪¼╪¯╪» ╪«┘Â┘è┘ ╪î ╪ú┘à┘ ┘ê╪¯┘Â╪»┘ç ┘ê┘ê╪¾┘è╪»┘ç .

╪╣┘ê╪»╪⌐ ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ╪«┘Â┘è┘ ╪╣╪╖┘ê┘è ┘à┘¶ ╪¯┘Â┘ç╪¼╪▒╪⌐

╪╣╪¯╪» ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ╪«┘Â┘è┘ ╪╣╪╖┘ê┘è ┘à┘¶ ┘ç╪¼╪▒╪¬┘ç ╪¸┘Â┘ë ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪¾╪¯┘à┘Â╪¯┘ï ┘Â╪║╪⌐ ╪¼╪»┘è╪»╪⌐ ┘ç┘è ╪¯┘Â┘Â╪║╪⌐ ╪¯┘Â╪¸╪│╪Î╪¯┘¶┘è┘ê┘Â┘è╪⌐ ╪î ┘ê╪«╪Î╪▒╪¯╪¬ ╪▓╪▒╪¯╪╣┘è╪⌐ ╪¼╪»┘è╪»╪⌐ ╪ú┘è╪╢╪¯┘ï ╪î ┘ê┘à╪¼┘à┘ê╪╣╪⌐ ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪╣╪¯╪»╪¯╪¬ ┘ê╪¯┘Â╪¬┘é╪¯┘Â┘è╪» ╪¯┘Â╪¬┘è ╪╣╪¯┘è┘¶┘ç╪¯ ┘ê╪╣╪¯┘è╪┤┘ç╪¯ ╪î ┘ê╪╣╪¯╪» ╪Î┘ç╪¯ ┘à╪╣ ┘à╪¼┘à┘ê╪╣╪⌐ ┘à┘¶ ╪▓┘à┘Â╪¯╪³┘ç ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à┘è┘è┘¶ ╪î ╪¯┘Â╪░┘è┘¶ ╪¾╪¯┘ü╪╕┘ê╪¯ ╪╣┘Â┘ë ╪¯┘Â╪¬┘ê╪¯╪╡┘ ┘ê╪¯┘Â╪¬╪▓╪¯┘ê╪▒ ┘ü┘è┘à╪¯ ╪Î┘è┘¶┘ç┘à ┘ü┘è ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪î ╪Î╪╣╪» ╪╣┘ê╪»╪¬┘ç┘à ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶┘ê╪¯ ┘è╪▒┘ê┘ê┘¶ ╪░┘â╪▒┘è╪¯╪¬┘ç┘à ╪¯┘Â┘à╪┤╪¬╪▒┘â╪⌐ ┘ü┘è ╪¯┘Â╪ú╪▒╪¼┘¶╪¬┘è┘¶ ╪î ┘ê┘è╪┤╪▒╪Î┘ê┘¶ ╪¯┘Â┘à┘À╪¬┘È┘À╪⌐ ╪¯┘Â╪ú╪▒╪¼┘¶╪¬┘è┘¶┘è╪⌐ ╪¯┘Â╪¬┘è ╪¸╪╡╪╖╪¾╪Î┘ê┘ç╪¯ ┘à╪╣┘ç┘à ╪î ┘ê┘è╪¬╪¾╪»╪½┘ê┘¶ ╪Î╪¯┘Â╪¸╪│╪Î╪¯┘¶┘è┘ê┘Â┘è ╪î ╪¾┘è╪½ ┘â╪¯┘¶ ┘è┘¶╪╕╪▒ ┘ê┘è┘¶╪╡╪¬ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à┘è┘ê┘¶ ╪¸┘Â┘è┘ç┘à ╪Î╪»┘ç╪┤╪⌐ ┘ê╪¸╪╣╪¼╪¯╪Î .

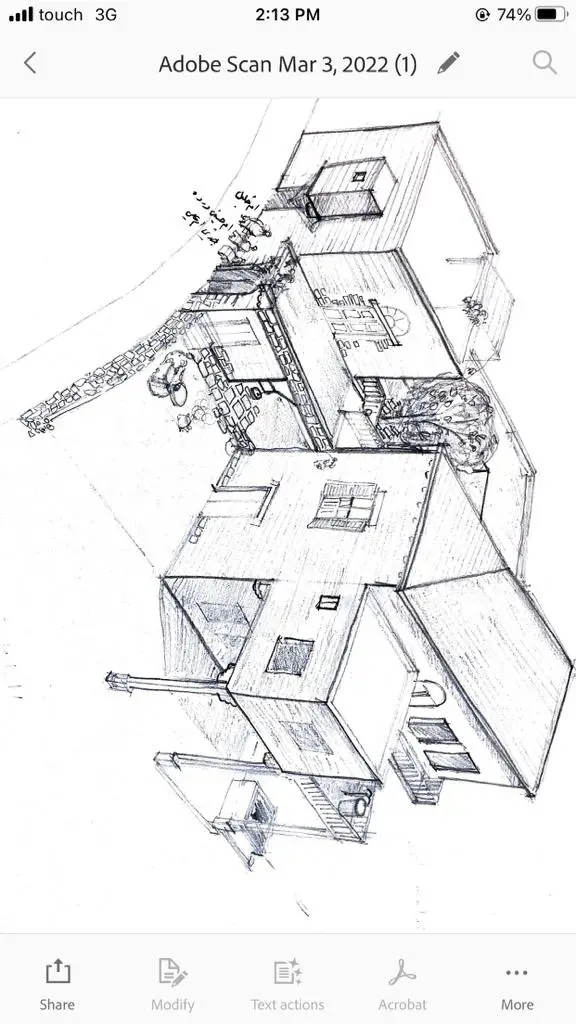

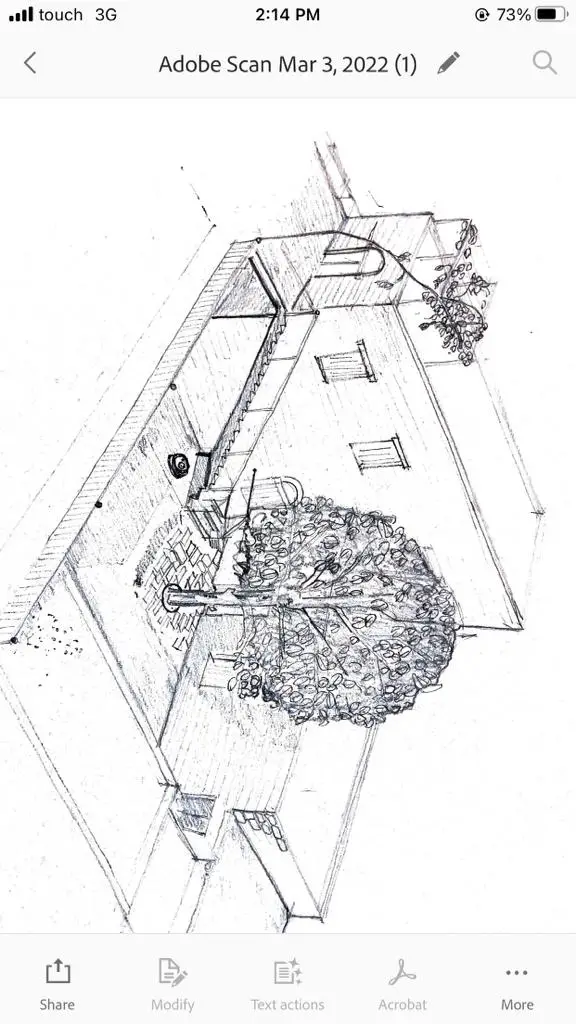

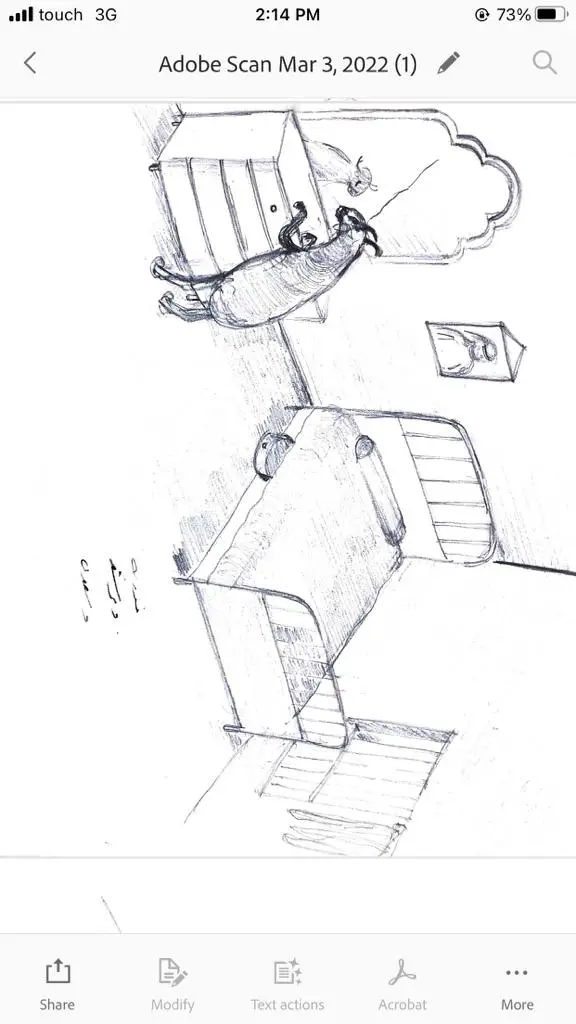

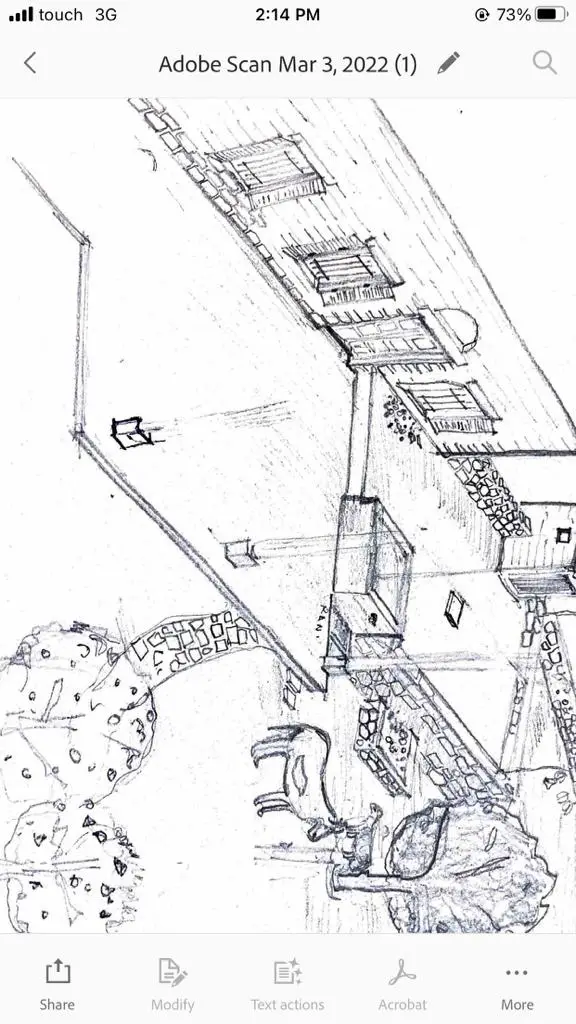

╪╣╪¯╪» ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ╪«┘Â┘è┘ ╪╣╪╖┘ê┘è ╪Î╪▒┘ü┘é╪⌐ ┘ê┘Â╪»┘ç ╪¸┘Â┘ë ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ┘ê┘à╪╣┘ç ┘à╪Î┘Â╪║ ┘à┘§╪╣╪¬╪»┘È┘î ╪Î┘ç ╪î ╪¼┘à╪╣╪¯┘ç ╪Î╪¬╪╣╪Î┘ç┘à╪¯ ┘ê┘â╪»┘È┘É┘ç┘à╪¯ ┘ê╪╣╪▒┘é ╪¼╪Î┘è┘¶┘ç┘à╪¯ ╪î ┘ê┘é╪» ┘à┘â┘È┘À┘¶┘ç ┘ç╪░╪¯ ╪¯┘Â┘à╪Î┘Â╪║ ╪î ┘à┘¶ ╪¬╪┤┘è┘è╪» ╪Î┘è╪¬ ╪¼┘à┘è┘ ┘Â┘Â╪ú╪│╪▒╪⌐ ╪î ╪Î┘¶╪¯┘ç ╪Î╪¯┘Â╪¾╪¼╪▒ ╪¯┘Â╪╡╪«╪▒┘è ┘ê┘â╪¯┘¶ ┘è╪¬╪ú┘Â┘ü ┘à┘¶ ╪╖╪¯╪Î┘é┘è┘¶ ╪î ┘è╪▓┘è┘¶┘ç ╪│┘é┘ü ┘à┘¶ ╪¯┘Â┘é╪▒┘à┘è╪» ╪¯┘Â╪ú╪¾┘à╪▒ ╪¯┘Â┘é╪¯┘¶┘è ╪î ┘ê┘è╪▒╪¼╪¾ ╪ú┘¶ ┘è┘â┘ê┘¶ ╪¯┘Â╪Î┘¶┘È┘À╪¯╪´ ┘Â┘Â╪Î┘è╪¬ ┘ç┘ê ╪¯┘Â╪╣┘à┘È┘À╪¯╪▒ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à┘è ╪¯┘Â╪Î╪¯╪▒╪╣ ╪î ╪╡╪¯┘Â╪¾ ╪╣╪Î┘ê╪» (╪ú╪Î┘ê┘à╪¾┘à╪») ╪î ┘¶╪╕╪▒╪¯┘ï ┘Â┘Â╪╣┘Â╪¯┘é╪⌐ ╪¯┘Â╪╖┘è╪Î╪⌐ ╪¯┘Â╪¬┘è ┘â╪¯┘¶╪¬ ╪¬╪▒╪Î╪╖┘ç ╪Î╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ╪«┘Â┘è┘ ╪╣╪╖┘ê┘è ┘ê┘ê┘Â╪»┘ç ┘à╪¾┘à╪» ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶╪¬ ╪¬┘é╪╣ ╪«┘Â┘ü ╪¯┘Â╪Î┘è╪¬ ╪¾╪¯┘â┘ê╪▒╪⌐ ┘ü┘è┘ç╪¯ ╪Î╪╣╪╢ ╪ú╪┤╪¼╪¯╪▒ ╪¯┘Â┘ü╪¯┘â┘ç╪⌐ ╪î ┘ê╪▓╪▒┘è╪Î╪⌐ ┘Â┘Â╪Î┘é╪▒ ╪î ┘ê┘ü┘è┘ç╪¯ ┘à╪│╪╖╪Î╪⌐ ┘ê╪Î╪¼╪¯┘¶╪Î┘ç╪¯ ╪Î╪³╪▒ ┘à╪¯╪´ ┘Â┘Â╪«╪»┘à╪⌐ ╪î ┘ê╪ú┘à╪¯┘à┘ç ╪¾┘ê╪┤ ┘à┘§╪╕┘Â┘È┘À┘Â┘î ╪Î╪¯┘Â╪Î┘è╪¬ ╪╖┘ê╪¯┘ ╪¯┘Â┘¶┘ç╪¯╪▒ ╪Î╪│╪Î╪Î ┘ê┘é┘ê╪╣┘ç ╪┤┘à╪¯┘Â┘ç ╪î ┘ê┘é╪» ╪Î┘¶┘ë ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ╪«┘Â┘è┘ ╪Î┘è╪¬┘ç ╪╣┘Â┘ë ╪╣┘é╪¯╪▒ ┘â╪¯┘¶ ┘é╪» ╪¬┘à┘Â┘È┘À┘â┘ç ┘é╪▒╪Î ╪¾╪¯╪▒╪⌐ ╪¯┘Â╪Î╪▒┘â╪⌐ ╪î ┘ê┘ç┘ê ╪¯┘Â╪Î┘è╪¬ ╪¯┘Â╪░┘è ┘ê╪▒╪½┘ç ╪¾┘ü┘è╪»┘ç ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ╪╣╪╖┘ê┘è ┘Â╪¯╪¾┘é╪¯┘ï ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶ ╪Î┘è╪¬ ╪«┘Â┘è┘ ╪¯┘Â┘é╪»┘è┘à ┘è┘é╪╣ ┘é╪▒╪Î ╪¯┘Â┘à╪│╪¼╪» ╪¯┘Â╪╡╪║┘è╪▒ ┘ü┘è ╪¯┘Â╪¾┘è ╪¯┘Â╪║╪▒╪Î┘è ╪î ┘é╪▒╪Î ┘à┘¶╪▓┘ ╪¯┘Â┘à╪▒╪¾┘ê┘à ╪¸╪Î╪▒╪¯┘ç┘è┘à ╪╣╪Î╪»╪¯┘Â┘Â┘ç (╪ú╪Î┘ê ╪▒╪¯╪³┘ü) ╪î ┘ê┘é╪» ╪╕┘Â╪¬ ╪¬╪▒╪Î╪╖ ╪¸╪Î╪▒╪¯┘ç┘è┘à ╪╣╪Î╪»╪¯┘Â┘Â┘ç ┘ê┘à╪¾┘à╪» ╪«┘Â┘è┘ ╪╣╪╖┘ê┘è ╪╣┘Â╪¯┘é╪⌐ ╪¾┘à┘è┘à╪⌐ ╪╖┘ê╪¯┘ ╪¾┘è╪¯╪¬┘ç┘à╪¯ ╪î ╪Î╪¾┘â┘à ╪¯┘Â╪¼┘è╪▒╪⌐ ╪¯┘Â┘é╪»┘è┘à╪⌐ ╪Î┘è┘¶┘ç┘à╪¯ ╪î ┘â┘à╪¯ ┘à┘â┘È┘À┘¶┘ç ╪¯┘Â┘à╪Î┘Â╪║ ╪¯┘Â╪░┘è ╪╣╪¯╪» ╪Î┘ç ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪ú╪▒╪¼┘¶╪¬┘è┘¶ ╪î ┘à┘¶ ╪┤╪▒╪¯╪´ ┘à╪¼┘à┘ê╪╣╪⌐ ╪╣┘é╪¯╪▒╪¯╪¬ ┘Â╪¯ ╪Î╪ú╪│ ╪Î┘ç╪¯ ╪î ╪╡╪¯╪▒ ┘è┘§╪╢┘à┘È┘É┘¶┘§┘ç╪¯ ┘Â┘Â┘à╪▓╪¯╪▒╪╣┘è┘¶ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à┘è┘è┘¶ ╪¯┘Â┘ü┘é╪▒╪¯╪´ ┘à┘é╪¯╪Î┘ ╪¾╪╡╪⌐ ┘è┘À╪¬┘È┘À┘ü┘É┘é ┘à╪╣┘ç┘à ╪╣┘Â┘è┘ç╪¯ ╪î ┘ê╪¬┘â┘ê┘¶ ┘à┘¶ ╪¾╪╡╪¯╪» ╪¯┘Â┘à┘ê╪¯╪│┘à ╪¯┘Â╪Î╪╣┘Â┘è╪⌐ ╪Î╪│╪Î╪Î ╪Î╪╣╪» ╪╣┘é╪¯╪▒╪¯╪¬┘ç ╪╣┘¶ ┘à╪╡╪¯╪»╪▒ ┘à┘è╪¯┘ç ╪¯┘Â╪▒┘è ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶ ╪¯┘Â┘â╪½┘è╪▒ ┘à┘¶ ╪¯┘Â┘à┘ç╪¯╪¼╪▒┘è┘¶ ╪¯┘Â╪╣╪¯╪³╪»┘è┘¶ ╪¸┘Â┘ë ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪Î╪╣╪» ╪║╪▒╪Î╪⌐ ╪î ┘è┘â┘ê┘¶┘ê╪¯ ┘é╪» ╪¼┘à╪╣┘ê╪¯ ┘ü┘è┘ç╪¯ ╪½╪▒┘ê╪⌐┘ï ╪¼┘è╪»╪⌐ ╪î ┘è┘à╪¯╪▒╪│┘ê┘¶ ┘ç╪░╪¯ ╪¯┘Â┘¶┘ê╪╣ ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪╣┘à┘ ╪î ╪ú┘à╪½╪¯┘ ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ╪«┘Â┘è┘ ╪¾┘è╪»╪▒ ┘ê┘â╪▒┘à ╪╣╪╖╪¯┘Â┘Â┘ç ┘ê╪║┘è╪▒┘ç┘à ╪î ┘ê┘è╪░┘â╪▒ ╪ú╪Î┘¶╪¯╪´ ┘à╪¾┘à╪» ╪«┘Â┘è┘ ╪╣╪╖┘ê┘è ┘ê╪Î┘¶╪¯╪¬┘ç ╪î ╪ú┘¶┘ç┘à ┘â╪¯┘¶┘ê╪¯ ┘è╪░┘ç╪Î┘ê┘¶ ╪î ┘ü┘è ┘à┘ê╪│┘à ╪¾╪╡╪¯╪» ╪¯┘Â┘à╪▓╪¯╪▒╪╣┘è┘¶ ╪¯┘Â╪╢╪¯┘à┘¶┘è┘¶ ┘Â┘Â╪¯╪▒╪╢ ┘à┘¶ ┘ê╪¯┘Â╪»┘ç┘à ╪î ┘ê╪ú╪¾┘è╪¯┘¶╪¯┘ï ┘â╪¯┘¶╪¬ ╪¬╪▒╪¯┘ü┘é┘ç┘à ┘ê╪¯┘Â╪»╪¬┘ç┘à ╪î ╪¾┘è╪½ ┘è╪╣╪¯┘è┘¶ ╪¯┘Â╪¼┘à┘è╪╣ ╪▒╪¼╪» ╪¯┘Â╪¾╪Î┘ê╪Î (┘¶┘é┘Â┘ç╪¯ ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪¾┘é┘ ╪¸┘Â┘ë ╪¯┘Â╪Î┘è╪»╪▒) ╪Î┘ê╪¯╪│╪╖╪⌐ ╪¯┘Â╪¼┘à╪¯┘ ┘ê╪¯┘Â╪»┘ê╪¯╪Î ╪î ┘â┘à╪¯ ┘è╪╣╪¯┘è┘¶┘ê╪¯ ╪»╪▒╪│ ╪¯┘Â╪¾╪╡╪¯╪» ╪Î┘ê╪¯╪│╪╖╪⌐ ╪¯┘Â┘à┘ê╪▒╪¼ ┘ê╪¬╪░╪▒┘è╪¬┘ç ╪î ╪¾╪¬┘ë ┘è╪ú╪«╪░┘ê╪¯ ╪¾╪╡╪¬┘ç┘à ╪¯┘Â┘à╪¬┘ü┘é ╪╣┘Â┘è┘ç╪¯ ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪║┘É┘Â┘È┘À╪⌐ (╪¯┘Â┘à╪¾╪╡┘ê┘Â) ┘ê┘â╪¯┘¶┘ê╪¯ ┘è╪╡╪╖╪¾╪Î┘ê┘¶ ┘à╪╣┘ç┘à ╪┤┘à╪¯╪│┘è ╪¬┘é┘è┘ç┘à ╪ú╪┤╪╣╪⌐ ┘ê╪¾╪▒╪¯╪▒╪⌐ ╪¯┘Â╪┤┘à╪│ .

╪¸╪╢╪¯┘ü╪⌐ ┘Â╪¬╪╢┘à┘è┘¶ ╪¯┘Â╪ú╪▒╪╢ ╪¸┘Â┘ë ╪¯┘Â┘à╪▓╪¯╪▒╪╣┘è┘¶ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à┘è┘è┘¶ ╪î ╪¸┘à╪¬┘ç┘¶ ╪«┘Â┘è┘ ╪╣╪╖┘ê┘è ╪î ┘à┘ç┘¶╪⌐ ╪¯┘Â╪«┘ê╪¯╪¼┘â┘è ╪î ┘ê┘ç┘è ╪Î┘è╪╣ ╪¯┘Â╪ú┘é┘à╪┤╪⌐ ┘ê╪¯┘Â╪Î╪¯┘Â┘è╪⌐ ┘ü┘è ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ┘ê┘ü┘è ╪¯┘Â╪ú╪│┘ê╪¯┘é ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶

┘à╪¾┘à╪» ╪▒┘ü┘è┘é ┘ê╪¯┘Â╪»┘ç ┘ü┘è ╪¾┘É┘Â┘È┘É┘ç┘É ┘ê╪¬┘À╪▒╪¾╪¯┘Â┘É┘ç ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶ ┘à╪¾╪Î╪¯┘ï ┘Â┘ê╪¯┘Â╪»┘ç ┘ê┘à╪¬╪╣┘Â┘é╪¯┘ï ╪Î┘ç ╪î ┘ê┘à╪¬╪ú╪½╪▒╪¯┘ï ╪Î┘ç ┘ê╪Î╪│┘Â┘ê┘â┘ç ┘ü┘è ╪¸╪»╪¯╪▒╪⌐ ╪┤╪¨┘ê┘¶ ╪¾┘è╪¯╪¬┘ç ┘ê╪ú╪│╪▒╪¬┘ç ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶ ╪┤╪¯╪Î╪¯┘ï ╪¼╪¯╪»╪¯┘ï ┘ê┘à╪½╪¯╪Î╪▒╪¯┘ï ┘ü┘è ╪╣┘à┘Â┘ç ╪î ┘ê┘é╪» ╪¬╪▓┘ê╪¼ ╪Î╪╣╪» ╪╣┘ê╪»╪¬┘ç ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪ú╪▒╪¼┘¶╪¬┘è┘¶ ╪Î╪▒┘ü┘è┘é╪⌐ ╪╣┘à╪▒┘ç ╪▓┘â┘è╪⌐ ╪«┘Â┘è┘ ╪ú╪Î┘ê ╪╣╪Î╪¯╪│ ╪î ╪¯┘Â╪¬┘è ╪┤╪¯╪▒┘â╪¬┘ç ╪¾┘Â┘ê ╪¯┘Â╪¾┘è╪¯╪⌐ ┘ê┘à╪▒┘ç╪¯ ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶╪¬ ┘¶╪╣┘à ╪¯┘Â┘à╪╣┘è┘¶╪⌐ ┘ê╪¯┘Â┘à╪╖┘è╪╣╪⌐ ┘Â┘ç ╪î ┘ü┘è ╪¯┘Â╪┤╪»╪⌐ ┘ê╪¯┘Â╪▒╪«╪¯╪´ ╪î ┘ê┘é╪» ╪ú┘¶╪¼╪Î╪¬ ┘Â┘ç ╪▓┘â┘è╪⌐ ╪î ╪ú╪│╪▒╪⌐ ╪╣╪¯┘à╪▒╪⌐ ┘à╪¨┘Â┘ü╪⌐ ┘à┘¶ ╪½┘à╪¯┘¶┘è ╪┤╪Î╪¯╪Î ┘ç┘à (╪╣┘Â┘è(┘à╪▒╪Î┘è ┘ê┘à╪╣┘Â┘à) ΓÇô ╪¸╪Î╪▒╪¯┘ç┘è┘à(┘è╪╣┘à┘ ┘ü┘è ┘à╪¼╪¯┘ ╪¯┘Â┘à╪│╪¯╪¾╪⌐ ╪î ┘ê┘ç┘ê ┘ê╪¯┘Â╪» ╪┤┘ç┘è╪» ╪¯┘Â╪»┘ü╪¯╪╣ ╪¯┘Â┘à┘é╪»╪│ ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ╪│╪¯┘à╪▒ ╪╣╪╖┘ê┘è)ΓÇô ┘à╪¾┘à┘ê╪»(┘à┘ê╪╕┘ü ┘ü┘è ╪¯┘Â╪¼┘à╪¯╪▒┘â) ΓÇô ┘è┘ê╪│┘ü(┘à╪▒╪Î┘è ┘ê┘à╪╣┘Â┘à) ΓÇô ╪«┘Â┘è┘ ΓÇô ╪Î╪»┘è╪╣ ΓÇô ╪╣╪»┘¶╪¯┘¶ ΓÇô ╪║╪│╪¯┘¶) ┘ê╪¸╪Î┘¶╪¬┘è┘¶ ┘ç┘à╪¯ (╪¾┘à╪»┘è (╪¸┘à ╪╣╪▓╪¬ ╪╢╪¯┘ê┘è) ╪¯┘Â╪¬┘è ╪¾┘à┘Â╪¬ ╪¸╪│┘à ╪¼╪»╪¬┘ç╪¯ ╪î ┘ê╪╣╪╖┘ê╪▒ (╪ú┘à ┘ü╪¯╪»┘è ╪│┘ê┘è╪») ).

╪╣┘à┘ ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ┘à╪¾┘à╪» ╪«┘Â┘è┘ ╪╣╪╖┘ê┘è

╪¬┘ê┘ü┘è ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ╪«┘Â┘è┘ ╪╣╪╖┘ê┘è ╪╣╪¯┘à 1939 ╪î ┘ü┘ü┘é╪» ╪¸╪Î┘¶┘ç ╪¯┘Â┘ê╪¾┘è╪» ┘à╪¾┘à╪» ╪Î┘ê┘ü╪¯╪¬┘ç ╪│┘¶╪»╪¯┘ï ┘ê╪╣┘ê┘¶╪¯┘ï ╪╣┘Â┘ë ╪¯┘Â╪¾┘è╪¯╪⌐ ┘ê┘à╪╡╪¯╪╣╪Î┘ç╪¯ ┘ê┘à╪¬╪¯╪╣╪Î┘ç╪¯ ╪î ┘ê┘Â┘â┘¶┘ç ┘â╪¯┘¶ ┘é╪» ╪Î┘Â╪║ ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪╣┘à╪▒ 44 ╪╣╪¯┘à╪¯┘ï ┘ê╪╡╪¯╪▒ ╪▒╪¼┘Â╪¯┘ï ╪░┘ê ╪«╪Î╪▒╪⌐ ┘ê╪¬╪¼╪▒╪Î╪⌐ ┘Â╪¯ ┘è╪│╪¬┘ç╪¯┘¶ ╪Î┘ç┘à╪¯ ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶ ┘é╪» ┘ü╪¬╪¾ ┘à╪╣ ┘ê╪¯┘Â╪»┘ç ┘à╪¾┘Â╪¯┘ï ┘Â╪Î┘è╪╣ ╪¯┘Â╪Î╪¯┘Â┘è╪⌐ ┘ê╪¯┘Â╪¯┘é┘à╪┤╪⌐ ┘ü┘è ╪│╪¯╪¾╪⌐ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ┘ü┘è ┘à╪¾┘Â╪¯╪¬ ╪╣╪Î╪»┘ê ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ╪╣┘Â┘è (╪«╪¯┘ ╪¯┘Â┘à╪▒╪¾┘ê┘à ┘â╪¯┘à┘ ╪╢╪¯┘ê┘è) ╪¾┘è╪½ ┘ü╪¬╪¾ ┘â╪¯┘à┘ ╪╢╪¯┘ê┘è ┘Â╪¯╪¾┘é╪¯┘ï ┘à╪¾┘Â╪¯╪¬ ┘Â┘ç ┘ü┘è┘ç╪¯ .

┘ê┘â╪¯┘¶ ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ┘à╪¾┘à╪» ╪╣╪╖┘ê┘è ┘é╪Î┘ ╪¸┘¶╪¬╪┤╪¯╪▒ ┘ê╪│╪¯╪³┘ ╪¯┘Â┘¶┘é┘ ╪î ┘è╪┤╪¬╪▒┘è ╪¯┘Â╪Î╪¯┘Â┘è╪⌐ ┘ê╪¯┘Â╪ú┘é┘à╪┤╪⌐ ┘à┘¶ ╪¬╪¼╪¯╪▒ ╪¯┘Â╪¼┘à┘Â╪⌐ ┘ü┘è ╪¯┘Â┘¶╪Î╪╖┘è╪⌐ ┘ê╪Î┘¶╪¬ ╪¼╪Î┘è┘ ┘ê┘è┘¶┘é┘Â┘ç╪¯ ╪Î┘ê╪¯╪│╪╖╪⌐ ╪¯┘Â╪»┘ê╪¯╪Î ┘à╪½┘ ╪¯┘Â╪¼┘à╪¯┘ ┘ê╪¯┘Â╪Î╪║╪¯┘ ╪¸┘Â┘ë ╪»╪¯╪▒┘ç ╪î ╪¾┘è╪½ ┘è┘é┘ê┘à ╪Î┘à╪│╪¯╪╣╪»╪⌐ ╪ú┘ü╪▒╪¯╪» ╪¯╪│╪▒╪¬┘ç ╪Î╪¬╪╡┘¶┘è┘ü┘ç╪¯ ┘ê╪¬╪╣╪▒┘è╪Î┘ç╪¯ ╪î ╪¬┘à┘ç┘è╪»╪¯┘ï ┘Â┘¶┘é┘Â┘ç╪¯ ╪¸┘Â┘ë ╪¯┘Â╪¯╪│┘ê╪¯┘é ┘Â╪Î┘è╪╣┘ç╪¯ ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶ ┘è┘é╪╡╪» ╪¯┘Â╪ú╪│┘ê╪¯┘é ╪¯┘Â╪¯╪│╪Î┘ê╪╣┘è╪⌐ ┘ü┘è ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ┘ê┘à╪¾┘è╪╖┘ç╪¯╪î╪¾┘è╪½ ┘â╪¯┘¶╪¬ ╪¬┘¶╪¬╪┤╪▒ ╪¯┘Â╪¯╪│┘ê╪¯┘é ╪Î╪¾┘è╪½ ┘â╪¯┘¶ ╪│┘ê┘é

╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ┘è┘é╪¯┘à ┘è┘ê┘à ╪¯┘Â╪«┘à┘è╪│ ╪î ┘ê╪│┘ê┘é ╪¯┘Â╪«╪¯┘¶ ┘é╪▒╪Î ┘¶┘ç╪▒ ╪¯┘Â╪¾╪¯╪╡╪Î╪¯┘¶┘è ┘è┘ê┘à ╪¯┘Â╪½┘Â╪¯╪½╪¯╪´ ╪î ┘ê╪│┘ê┘é ┘à╪▒╪¼╪╣┘è┘ê┘¶ ┘è┘ê┘à ╪¯┘Â╪¼┘à╪╣╪⌐ ╪î ┘ê╪│┘ê┘é ╪¯┘Â┘é┘Â┘è╪╣╪⌐ ┘è┘ê┘à ╪¯┘Â╪¯╪¾╪» ┘ê┘ç┘â╪░╪¯ ╪»┘ê╪¯┘Â┘è┘â ╪î ┘ê┘à╪╣ ╪¸┘¶╪¬╪┤╪¯╪▒ ┘ê╪│╪¯╪³┘ ╪¯┘Â┘¶┘é┘ ╪¯┘Â╪¾╪»┘è╪½╪⌐ ╪╡╪¯╪▒ ╪¯┘Â╪¬╪¼╪¯╪▒ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à┘è┘ê┘¶ ┘ê┘à┘¶┘ç┘à ╪«┘Â┘è┘ ╪╣╪╖┘ê┘è ╪î ┘è╪┤╪¬╪▒┘ê┘¶ ╪Î╪╢╪¯╪╣╪¬┘ç┘à ┘à┘¶ ╪│┘ê┘é ╪Î┘è╪▒┘ê╪¬ ╪¯┘Â┘à╪▒┘â╪▓┘è ┘é╪▒╪Î ╪¯┘Â┘à╪▒┘ü╪ú ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶┘ê╪¯ ┘è┘¶┘é┘Â┘ê┘¶┘ç╪¯ ╪Î┘ê╪¯╪│╪╖╪⌐ ╪¯┘Â╪╖┘¶╪»╪▒(┘ê┘ç┘ê ╪¯┘Â╪¸╪│┘à ╪¯┘Â╪░┘è ┘â╪¯┘¶ ┘è╪╖┘Â┘é ╪╣┘Â┘ë ╪¯┘Â╪Î┘è┘â╪ú╪Î ┘ü┘è ╪¬┘Â┘â ╪¯┘Â┘à╪▒╪¾┘Â╪⌐) ╪¸┘Â┘ë ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ┘ê╪¸┘Â┘ë ╪¯┘Â╪ú╪│┘ê╪¯┘é .

╪┤╪«╪╡┘è╪⌐ ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ┘à╪¾┘à╪» ╪«┘Â┘è┘ ╪╣╪╖┘ê┘è ╪¯┘Â╪¬╪▒╪Î┘ê┘è╪⌐

┘â╪¯┘¶ ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ┘à╪¾┘à╪» ╪«┘Â┘è┘ ╪╣╪╖┘ê┘è ┘â╪¯┘Â┘â╪½┘è╪▒┘è┘¶ ╪║┘è╪▒┘ç ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à┘è┘è┘¶ ╪î ┘à╪¬╪¯╪½╪▒╪¯┘ï ╪Î╪┤╪«╪╡ ╪¯┘Â╪»┘â╪¬┘ê╪▒ ╪┤┘â╪▒╪¯┘Â┘Â┘ç ┘â╪▒┘à ╪î ╪¯┘Â╪░┘è ┘à╪½┘È┘À┘ ┘¶┘à┘ê╪░╪¼╪¯┘ï ┘à╪¬╪¯┘Â┘é╪¯┘ï ┘Â┘Â╪¸┘¶╪│╪¯┘¶ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à┘è ╪¯┘Â┘à╪¬┘¶┘ê╪▒ ╪î ┘ê╪¯┘Â╪╖╪¯┘à╪¾ ╪¸┘Â┘ë ╪¬╪╖┘ê┘è╪▒ ┘ê╪¬┘é╪»┘à ┘à╪¼╪¬┘à╪╣┘ç ╪î ┘à╪╣╪¬┘à╪»╪¯┘ï ╪Î╪┤┘â┘ ╪ú╪│╪¯╪│┘è ╪╣┘Â┘ë ╪¯┘Â╪╣┘Â┘à ┘â┘à╪»╪«┘ ┘Â┘Â╪«┘Â╪¯╪╡ ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪¬╪«┘Â┘ü ┘ê╪¯┘Â╪╣╪╡╪Î┘è╪¯╪¬ ┘ê╪¯┘Â╪¬╪Î╪╣┘è╪⌐ ┘Â┘Â╪¸┘é╪╖╪¯╪╣ ┘ê╪¯┘Â╪¸╪│╪¬╪╣┘à╪¯╪▒ ╪î ┘Â╪░┘Â┘â ╪│╪╣┘ë ╪Î┘â┘ ┘à╪¯ ┘è┘à╪¬┘Â┘â ┘à┘¶ ╪╖╪¯┘é╪⌐ ┘ê┘é┘ê╪⌐ ┘ê╪╣┘Â╪¯┘é╪¯╪¬ ╪¸╪¼╪¬┘à╪¯╪╣┘è╪⌐ ╪î ┘Â╪¬╪╣┘Â┘è┘à ╪ú┘ü╪▒╪¯╪» ╪ú╪│╪▒╪¬┘ç ╪î ┘â┘à╪¯ ┘â╪¯┘¶ ╪¾╪▒┘è╪╡╪¯┘ï ╪╣┘Â┘ë ╪¬╪¾╪╡┘è┘ ╪¯┘Â╪½┘é╪¯┘ü╪⌐ ┘ê╪¯┘Â╪¾┘â┘à╪⌐ ┘à┘¶ ╪«┘Â╪¯┘ ╪¯┘Â┘é╪▒╪¯╪´╪⌐ ┘ê┘à╪▒╪¯┘ü┘é╪⌐ ╪ú╪╡╪¾╪¯╪Î ╪¯┘Â╪▒╪ú┘è ┘ê╪¯┘Â╪«╪Î╪▒╪⌐ ╪î ┘ü┘â╪¯┘¶ ┘è┘ç╪¬┘à ╪Î╪¯┘Â┘à╪╖╪¯┘Â╪╣╪⌐ ╪î ┘ê┘é╪» ╪¸╪┤╪¬╪▒┘â ┘ü┘è ┘à╪¼┘Â╪⌐ ╪¯┘Â╪╖╪▒┘è┘é ╪¯┘Â╪¬┘è ┘â╪¯┘¶╪¬ ╪¬╪ú╪¬┘è ╪¸┘Â┘ë ┘à┘â╪¬╪Î╪⌐ ╪¯┘Â┘à╪▒╪¾┘ê┘à ╪╣╪Î╪» ╪¯┘Â╪ú┘à┘è╪▒ ╪╣┘è╪│┘ë ╪î ┘ê┘Â╪¯╪¾┘é╪¯┘ï ┘â╪¯┘¶ ┘è┘é╪▒╪ú ┘à╪¼┘Â╪⌐ ╪¯┘Â╪╣╪▒╪Î┘è ╪¯┘Â╪¬┘è ╪¬╪╡╪»╪▒ ┘ü┘è ╪¯┘Â┘â┘ê┘è╪¬ ╪î ┘â┘à╪¯ ┘â╪¯┘¶ ┘è╪¬╪Î╪¯╪»┘ ╪¯┘Â┘â╪¬╪Î ┘à╪╣ ┘é╪│┘è╪│ ╪¯┘Â╪Î╪▒┘ê╪¬╪│╪¬┘¶╪¬ ┘ü┘è ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪î ╪¯┘Â┘é╪│ ╪│┘Â┘è┘à ╪î ┘ê┘ç╪░╪¯ ╪¯┘Â┘¶┘ê╪╣ ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪│┘Â┘ê┘â ┘è╪╣╪¬╪Î╪▒ ┘à╪¬┘é╪»┘à╪¯┘ï ╪¼╪»╪¯┘ï ╪Î╪¯┘Â┘¶╪│╪Î╪⌐ ┘Â╪ú╪Î┘¶╪¯╪´ ╪¼┘è┘Â┘ç ┘ê┘Â╪¸┘ç╪¬┘à╪¯┘à╪¯╪¬┘ç┘à ╪¯┘Â╪½┘é╪¯┘ü┘è╪⌐ ╪î ┘ê┘ç┘¶╪¯┘â ┘é╪╡╪⌐ ╪¼┘à┘è┘Â╪⌐ ┘Â╪¯ ╪Î╪ú╪│ ┘à┘¶ ╪░┘â╪▒┘ç╪¯ ┘à╪¯ ╪»┘à┘¶╪¯ ╪¬╪¾╪»╪½┘¶╪¯ ╪╣┘¶ ╪¯┘Â╪╣┘Â╪¯┘é╪⌐ ╪¯┘Â╪╖┘è╪Î╪⌐ ╪¯┘Â╪¬┘è ┘â╪¯┘¶╪¬ ╪¬╪▒╪Î╪╖┘ç ╪Î╪¯┘Â┘é╪│┘è╪│ ╪│┘Â┘è┘à ╪î ╪¾┘è╪½ ┘â╪¯┘¶ ┘è┘¶╪Î╪¬ ┘ü┘è ╪¾╪¯┘â┘ê╪▒╪⌐ ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ┘à╪¾┘à╪» ┘¶╪Î╪¯╪¬ ╪¯┘Â╪ú╪▒╪╢┘è ╪┤┘ê┘â┘è ╪î ┘ê╪░╪¯╪¬ ┘è┘ê┘à ╪┤╪¯┘ç╪»┘ç╪¯ ╪¯┘Â┘é╪│ ╪│┘Â┘è┘à ┘ü┘è ╪¸╪¾╪»┘ë ╪▓┘è╪¯╪▒╪¯╪¬┘ç ┘Â┘Â╪¾╪¯╪¼ ┘à╪¾┘à╪» ╪î ┘ü╪│╪ú┘Â┘ç ┘à╪¯╪░╪¯ ╪¬╪╡┘¶╪╣┘ê┘¶ ╪Î┘ç╪░┘ç ╪¯┘Â┘¶╪Î╪¬╪⌐ ╪ƒ ┘ü╪ú╪¼╪¯╪Î┘ç ╪ú┘¶┘ç ┘è┘§╪╖╪╣┘à┘ç╪¯ ┘Â┘Â╪Î┘é╪▒ ╪î ┘ü╪¸╪Î╪¬╪│┘à ╪¯┘Â┘é╪│┘È┘§ ┘ê┘é╪¯┘ ┘Â╪╡╪¯╪¾╪Î┘ç ┘¶╪¾┘¶ ╪ú┘ê┘Â┘ë ╪Î┘ç╪¯ ╪ú┘è┘ç╪¯ ╪¯┘Â╪╡╪»┘è┘é ╪¯┘Â╪╣╪▓┘è╪▓ ╪î ┘ê╪╡╪¯╪▒ ┘è╪¾╪╡┘ ╪¯┘Â┘é╪│ ╪│┘Â┘è┘à ╪╣┘Â┘ë ╪▓┘ç╪▒╪⌐ ╪¯┘Â╪ú╪▒╪╢┘è ╪┤┘ê┘â┘è ╪¯┘Â╪¬┘è ╪¬┘¶╪Î╪¬ ╪│┘¶┘ê┘è╪¯┘ï ┘ü┘è ╪¾╪¯┘â┘ê╪▒╪⌐ ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ┘à╪¾┘à╪»╪î ┘â┘ç╪»┘è╪⌐ ╪│┘¶┘ê┘è╪⌐ ┘à┘¶ ╪╡╪»┘è┘é┘ç ╪¯┘Â┘à╪¾╪Î ╪î ┘Â╪¬╪╖╪Î╪«┘ç╪¯ ┘Â┘ç╪¯ ╪▓┘ê╪¼╪¬┘ç ╪¯┘Â┘é╪│┘è╪│╪⌐ ╪î ╪¯┘Â╪¬┘è ┘â╪¯┘¶╪¬ ╪«╪Î┘è╪▒╪⌐ ┘ü┘è ╪╖┘ç┘è ╪¯┘Â╪ú╪▒╪╢┘è ╪┤┘ê┘â┘è ╪î ┘ü┘è ┘ê┘é╪¬ ┘Â┘à ╪¬┘â┘¶ ┘Â╪»┘ë ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼╪⌐ ╪ú┘à ╪╣┘Â┘è ╪╣╪╖┘ê┘è ╪ú┘è ┘à╪╣┘Â┘ê┘à╪⌐ ╪╣┘¶ ┘â┘è┘ü┘è╪⌐ ╪╖┘ç┘è ╪¯┘Â╪ú╪▒╪╢┘è ╪┤┘ê┘â┘è.

┘â╪¯┘¶ ┘à╪¾┘à╪» ╪«┘Â┘è┘ ╪╣╪╖┘ê┘è ╪¾╪▒┘è╪╡╪¯┘ï ╪╣┘Â┘ë ┘¶╪┤╪▒ ╪¯┘Â┘à┘ê╪»╪⌐ ┘ê╪¯┘Â╪¬╪╣╪¯╪╖┘ü ┘ê╪¯┘Â╪¬╪╣╪¯┘ê┘¶ ╪î ╪Î┘è┘¶ ╪ú┘ü╪▒╪¯╪» ╪ú╪│╪▒╪¬┘ç ╪î ╪Î╪¾┘è╪½ ┘è╪┤╪╣╪▒ ┘â┘ ┘ü╪▒╪» ╪Î╪¾╪╡╪¬┘ç ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪╣╪¯╪╖┘ü╪⌐ ┘ê╪¯┘Â╪▒╪╣╪¯┘è╪⌐ ╪î ╪▒╪║┘à ┘â╪½╪▒╪⌐ ╪╣╪»╪» ╪ú┘ü╪▒╪¯╪» ╪¯┘Â╪¯╪│╪▒╪⌐ ┘ü┘è ┘à╪▒╪¾┘Â╪⌐ ╪╣╪▓┘ê╪Î┘è╪⌐ ╪¯┘Â╪ú╪Î┘¶╪¯╪´ ╪î ┘ê┘à╪¯ ╪ú╪╢┘è┘ü ╪¸┘Â┘è┘ç╪¯ ┘Â╪¯╪¾┘é╪¯┘ï ┘à┘¶ ╪ú╪¾┘ü╪¯╪» ╪î ╪╣┘¶╪»┘à╪¯ ╪Î╪»╪ú ╪ú┘ü╪▒╪¯╪» ╪¯┘Â╪ú╪│╪▒╪⌐ ┘è╪¬╪▓┘ê╪¼╪▓┘¶ ╪¬╪Î╪¯╪╣╪¯┘ï ╪î ┘ê╪¬╪¼╪»╪▒ ╪¯┘Â╪¸╪┤╪¯╪▒╪⌐ ╪ú┘¶┘ç ╪╣┘¶╪»┘à╪¯ ╪¬╪▓┘ê╪¼ ╪¸╪Î┘¶┘ç ╪¯┘Â╪Î┘â╪▒ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ╪╣┘Â┘è ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼╪⌐ ╪│┘ê╪▒┘è╪¯ ╪ú┘à┘è┘¶ ╪╣┘è╪¯╪┤ ╪î ╪¸╪│╪¬╪╢╪¯┘ü ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ┘à╪¾┘à╪» ╪î ╪¯┘Â╪ú╪│╪▒╪⌐ ╪¯┘Â╪¼╪»┘è╪»╪⌐ ╪¯┘Â┘¶╪¯╪┤╪³╪⌐ ╪î ┘ü┘è ╪¯┘Â╪╖╪¯╪Î┘é ╪¯┘Â╪╣┘Â┘ê┘è ┘à┘¶ ╪¯┘Â┘à┘¶╪▓┘ ╪î ┘â┘à╪▒╪¾┘Â╪⌐ ╪¬╪ú╪│┘è╪│┘è╪⌐ ┘Â┘Â╪╣╪¯╪³┘Â╪⌐ ╪¯┘Â┘ü╪¬┘è╪⌐ ╪î ┘Â╪¬╪¬┘à┘â┘¶ ┘à┘¶ ╪Î┘¶╪¯╪´ ┘à┘¶╪▓┘Â┘ç╪¯ ╪¯┘Â┘à╪│╪¬┘é┘ ┘Â╪¯╪¾┘é╪¯┘ï ╪î ┘ê┘ç╪░╪¯ ┘à╪¯ ╪¾╪╡┘ ╪Î╪¯┘Â┘ü╪╣┘ ╪î ┘â┘à╪¯ ┘â╪¯┘¶ ┘è╪¾╪▒╪╡ ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ┘à╪¾┘à╪» ╪╣┘Â┘ë ╪¬╪╣┘Â┘è┘à ╪ú╪Î┘¶╪¯╪³┘ç ┘ü┘è ┘à╪»╪¯╪▒╪│ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪î ┘ê╪¸╪░╪¯ ╪ú┘¶┘ç┘ê╪¯ ╪¯┘Â╪╡┘ü┘ê┘ü ╪¯┘Â╪╣┘Â┘è╪¯ ╪¯┘Â┘à┘ê╪¼┘ê╪»╪⌐ ┘ü┘è ╪¯┘Â┘à╪»╪¯╪▒╪│ ╪î ┘è┘¶┘é┘Â┘ç┘à ╪¸┘Â┘ë ┘à╪»╪¯╪▒╪│ ┘ü┘è ╪Î┘è╪▒┘ê╪¬ ╪î ╪¾┘è╪½ ╪»╪▒╪│ ╪¸╪Î┘¶┘ç ╪╣┘Â┘è ┘ü┘è ╪¯┘Â┘â┘Â┘è╪⌐ ╪¯┘Â╪┤╪▒╪╣┘è╪⌐ ┘ü┘è ╪Î┘è╪▒┘ê╪¬ ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶ ┘à┘¶ ╪▓┘à┘Â╪¯╪³┘ç ┘ü┘è ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪¯┘Â┘à╪▒╪¾┘ê┘à ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ╪¾╪│┘è┘¶ ┘â╪¯╪╕┘à ╪╣╪╖┘è╪⌐ ╪î ┘ê┘à┘¶ ╪┤╪Î╪╣╪¯ ╪¾╪│╪¯┘¶ ┘à╪¯╪╢┘è ┘ê╪▒╪¨┘ê┘ü ╪¯┘Â┘é╪¯╪»╪▒┘è ╪¯┘Â╪░┘è ╪╡╪¯╪▒ ┘à┘ü╪¬┘è╪¯┘ï ┘Â╪▒╪¯╪┤┘è╪¯ ╪¯┘Â┘ê╪¯╪»┘è ┘Â╪¯╪¾┘é╪¯┘ï ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶ ┘è╪»╪▒┘È┘É╪│┘ç┘à ┘ü┘è ╪¯┘Â┘â┘Â┘è╪⌐ ╪¯┘Â╪┤╪▒╪╣┘è╪⌐ ┘ê╪¯┘Â╪» ╪¯┘Â┘à╪▒╪¾┘ê┘à ╪¯┘Â┘à┘ü╪¬┘è ╪¾╪│┘¶ ╪«╪¯┘Â╪» ╪î ┘ê╪»╪▒╪│ ┘Â╪¯╪¾┘é╪¯┘ï ┘ü┘è ┘ç╪░┘ç ╪¯┘Â┘â┘Â┘è╪⌐ ┘à┘¶ ╪ú╪Î┘¶╪¯╪´ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ╪▒┘è╪¯╪╢ ╪ú╪┤┘à╪▒ ┘ê╪¯┘Â╪┤┘è╪« ╪¾╪│┘è┘¶ ╪╣╪Î╪»╪¯┘Â┘Â┘ç(┘é╪¯╪▒┘ë╪´ ╪¯┘Â╪╣╪▓╪¯╪´) ╪î ┘ê┘è╪░┘â╪▒ ┘ç╪¨┘Â╪¯╪´ ╪ú┘¶ ╪¼┘ê ╪¯┘Â┘â┘Â┘è╪⌐ ╪¯┘Â╪┤╪▒╪╣┘è╪⌐ ┘â╪¯┘¶ ┘à╪½╪¯┘Â┘è╪¯┘ï ┘ü┘è ╪¯┘Â╪¬╪╣╪¯┘è╪┤ ╪Î┘è┘¶ ╪¯┘Â┘à╪░╪¯┘ç╪Î ╪»┘ê┘¶ ╪ú┘è ╪¬┘ü╪▒┘é╪⌐ ╪ú┘ê ╪¬┘à┘è┘è╪▓.

┘â╪¯┘¶ ╪ú╪¾┘ü╪¯╪» ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ┘à╪¾┘à╪» ╪«┘Â┘è┘ ╪╣╪╖┘ê┘è ┘à╪╣╪¼╪Î┘è┘¶ ╪Î╪┤╪«╪╡┘è╪⌐ ╪¼╪»┘ç┘à ╪¸┘Â┘ë ╪»╪▒╪¼╪⌐ ╪¯┘Â╪¸┘¶╪Î┘ç╪¯╪▒ ╪î ┘ê┘è╪░┘â╪▒ ╪¾┘ü┘è╪»┘ç ╪¯┘Â┘à┘ç┘¶╪»╪│ ╪ú╪¾┘à╪» ╪╣┘Â┘è ╪╣╪╖┘ê┘è ╪î ╪ú┘¶┘È┘À┘ç ┘â╪¯┘¶ ┘è╪¬╪╣┘à╪» ╪▓┘è╪¯╪▒╪⌐ ╪¼╪»┘ç ┘Â┘è╪¬╪ú┘à┘ ╪¾╪▒┘â╪¯╪¬┘ç ┘ê╪│┘â┘¶╪¯╪¬┘ç ╪î ┘ê┘è╪│╪¬┘à╪╣ ╪¸┘Â┘ë ╪¾╪»┘è╪½┘ç ╪¯┘Â┘à╪¬┘é┘¶ ┘ê╪¯┘Â┘à╪╣╪Î┘È┘É╪▒ ╪╣┘¶ ╪▒╪ú┘è ┘à╪Î┘¶┘è ╪╣┘Â┘ë ╪«╪Î╪▒╪¯╪¬ ╪╣┘à┘è┘é╪⌐ ┘ü┘è ╪¯┘Â╪▓┘à╪¯┘¶ ┘ê╪¯┘Â┘ê╪╣┘è ╪î ┘ê┘é╪» ╪╡┘é┘Â╪¬┘ç╪¯ ╪¯┘Â╪¾┘è╪¯╪⌐ ╪Î╪¬╪¼╪¯╪▒╪Î┘ç╪¯ ┘ê╪¯╪¾╪»╪¯╪½┘ç╪¯ ╪¯┘Â╪║┘¶┘è╪⌐ ┘ê╪Î┘à╪╡╪¯╪╣╪Î┘ç╪¯ ┘ê╪Î┘Â╪¯╪´╪¯╪¬┘ç╪¯ ╪î ┘ê┘è╪╡┘ü┘ç ╪╣┘¶╪»┘à╪¯ ┘è╪▒╪¬╪»┘è ┘à┘Â╪¯╪Î╪│┘ç ╪¯┘Â┘¶╪╕┘è┘ü╪⌐ ┘ê╪¯┘Â╪╖╪¯┘ç╪▒╪⌐ ╪¸╪│╪¬╪╣╪»╪¯╪»╪¯┘ï ┘Â┘Â╪╡┘Â╪¯╪⌐ ┘ü┘è ╪¯┘Â╪¾┘ê╪┤ ╪î ┘ü┘è┘¶╪¬╪╣┘ ┘é╪Î┘é╪¯╪Î┘ç ╪¯┘Â╪«╪┤╪Î┘è ╪¯┘Â╪░┘è ┘è╪╢╪«┘à ╪╡┘ê╪¬ ╪«╪╖┘ê╪¯╪¬┘ç ┘ü┘è ╪ú╪▒╪╢ ╪¯┘Â╪»╪¯╪▒ ╪î ┘ê┘â┘è┘ü ┘â╪¯┘¶ ┘è╪│╪¬╪«╪▒╪¼ ╪¯┘Â┘à╪¯╪´ ┘à┘¶ ╪Î╪³╪▒ ╪¯┘Â╪¼┘à╪╣ ╪Î┘ê╪¯╪│╪╖╪⌐ ╪»┘Â┘ê┘‗ ┘à╪╣╪»┘¶┘è┘È┘‗ ╪î ╪½┘à ┘è╪│┘â╪Î┘ç ╪╣┘Â┘ë ╪┤╪¯╪┤╪⌐ ┘à┘¶ ╪¯┘Â┘é┘à╪¯╪┤ ┘ê╪╢╪╣┘ç╪¯ ╪╣┘Â┘ë ┘ü┘à ╪¯┘Â┘à┘¶╪┤┘Â┘‗(╪¯┘Â╪¼╪▒╪⌐) ╪î ┘Â╪¬┘¶╪╕┘è┘ü ╪¯┘Â┘à╪¯╪´ ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪┤┘ê╪¯╪³╪Î ╪¯┘Â╪¬┘è ╪╣┘Â┘é╪¬ ╪Î┘ç╪¯ ╪î ╪½┘à┘È┘À ┘è╪▒┘ü╪╣ ╪▒╪ú╪│┘ç ╪¸┘Â┘ë ╪¯┘Â╪│┘à╪¯╪´ ┘Â┘è┘¶┘ê┘è ┘¶┘è╪⌐ ╪¯┘Â┘ê╪╢┘ê╪´ ╪î ┘ê┘è╪Î╪»╪ú ╪Î╪╣╪»┘ç╪¯ ╪Î┘É╪║┘À╪│┘ ┘ê╪¼┘ç┘ç ┘ê┘è╪»┘è┘ç ╪î ┘ê╪Î╪╣╪» ╪ú┘¶ ┘è┘¶┘ç┘è ┘ê╪╢┘ê╪´┘ç ╪î ┘è┘é┘ü ╪╣┘Â┘ë ╪¯┘Â┘à╪╡┘Â┘è╪⌐ ┘à╪¬┘ê╪¼┘ç╪¯┘ï ┘Â╪▒╪Î┘È┘‗ ╪▒╪¾┘à╪¯┘¶┘‗ ╪▒╪¾┘è┘à ╪î ┘ê╪¸╪░╪¯ ╪│╪ú┘Â┘ç ╪¾┘ü┘è╪»┘ç ╪î ╪│╪¨╪¯┘Â╪¯┘ï ╪╣┘¶ ┘é╪╢┘è╪⌐ ┘à┘¶ ╪¯┘Â┘é╪╢╪¯┘è╪¯ ╪î ╪Î╪╣╪» ╪ú┘¶ ┘è┘§┘¶┘ç┘è ╪╡┘Â╪¯╪¬┘ç ╪î ┘ü╪¸┘¶┘ç ┘â╪½┘è╪▒╪¯┘ï ┘à╪¯ ┘â╪¯┘¶ ┘è┘À╪╡┘ü┘§┘¶ ┘ê┘è╪¬╪ú┘à┘ ┘é╪Î┘ ╪ú┘¶ ┘è╪¼┘è╪Î ╪î ┘Â┘è┘â┘ê┘¶ ╪¼┘ê╪¯╪Î┘ç ┘à╪¾┘è╪╖╪¯┘ï ╪Î┘â┘ ┘à╪¬╪╣┘Â┘é╪¯╪¬ ╪¯┘Â╪│╪¨╪¯┘Â.

┘ê┘à┘¶ ╪¯┘Â┘é╪╡╪╡ ╪¯┘Â┘Â╪╖┘è┘ü╪⌐ ╪¯┘Â╪¬┘è ┘Â╪¯ ╪▓╪¯┘ ┘è╪░┘â╪▒┘ç╪¯ ╪¯┘Â╪ú╪Î┘¶╪¯╪´ ┘ê╪¯┘Â╪ú╪¾┘ü╪¯╪» ╪î ╪ú┘¶ ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ┘à╪¾┘à╪» ┘â╪¯┘¶ ┘è╪▒╪Î┘è ┘à╪╣╪▓╪¯┘è╪¬┘è┘¶ ╪┤╪¯┘à┘è╪¬┘è┘¶ ┘ü┘è ╪¾╪¯┘â┘ê╪▒╪⌐ ╪¯┘Â╪Î┘è╪¬ ╪î ┘ê╪░╪¯╪¬ ┘è┘ê┘à ╪»╪«┘Â╪¬ ╪¸╪¾╪»╪¯┘ç┘à╪¯ ╪¸┘Â┘ë ╪¸╪¾╪»┘ë ╪║╪▒┘ü ╪¯┘Â┘à┘¶╪▓┘ ┘ü┘è ╪¯┘Â╪╖╪¯╪Î┘é ╪¯┘Â╪ú╪▒╪╢┘è ╪î ╪¾┘è╪½ ┘â╪¯┘¶╪¬ ╪¬┘ê╪¼╪» ┘â┘ê┘à┘¶╪»┘è┘¶╪¯ ┘ê╪«┘Â┘ü┘ç╪¯ ┘à╪▒╪ó╪⌐ ┘â╪Î┘è╪▒╪⌐ ╪î ┘ü┘à╪¯ ┘â╪¯┘¶ ┘à┘¶ ╪¯┘Â┘à╪╣╪▓╪¯┘è╪⌐ ╪¯┘Â╪┤╪¯┘à┘è╪⌐ ╪î ╪¸┘Â╪¯ ╪ú┘¶ ┘ê╪╢╪╣╪¬ ┘é┘ê╪¯╪³┘à┘ç╪¯ ╪¯┘Â╪ú┘à╪¯┘à┘è╪⌐ ╪╣┘Â┘ë ╪¯┘Â┘â┘ê┘à┘¶╪»┘è┘¶╪¯ ╪î ┘ê╪▒╪¯╪¾╪¬ ╪¬╪¾╪»┘é ┘ü┘è ╪¯┘Â┘à╪▒╪ó╪⌐ ╪î ┘à┘¶╪»┘ç╪┤╪⌐ ┘à┘¶ ╪¯┘Â┘à╪╣╪▓╪¯┘è╪⌐ ╪¯┘Â╪¬┘è ╪¬┘é┘ü ┘é╪Î╪¯┘Â╪¬┘ç╪¯ ┘ê╪¬╪Î╪¯╪»┘Â┘ç╪¯ ╪¯┘Â╪¬╪¾╪»┘è┘é ╪î ╪¯┘Â╪ú┘à╪▒ ╪¯┘Â╪░┘è ╪ú╪║╪╢╪Î┘ç╪¯ ┘ê╪¯╪╢╪╖╪▒┘ç╪¯ ┘Â╪¬╪▒┘ü╪╣ ┘é╪¯╪³┘à╪¬┘ç╪¯ ╪¯┘Â┘è┘à┘¶┘ë ┘ê╪¬╪▒┘â┘ ┘ü┘è┘ç╪¯ ╪¯┘Â┘à╪▒╪ó╪⌐ ╪î ┘ü╪¬╪¬╪│╪Î╪Î ╪Î╪¬╪¾╪╖┘à┘ç╪¯ ╪î ╪¯┘Â╪ú┘à╪▒ ╪¯┘Â╪░┘è ╪ú╪¾╪▓┘¶ ╪ú┘ç┘ ╪¯┘Â╪Î┘è╪¬ ╪╣┘Â┘ë ╪«╪│╪¯╪▒╪⌐ ╪¯┘Â┘à╪▒╪ó╪⌐ ╪¯┘Â╪¼┘à┘è┘Â╪⌐ ╪î ┘Â┘â┘¶┘ç ╪╡┘¶╪╣ ┘Â┘ç┘à ╪¾╪¯╪»╪½╪⌐ ╪¼┘à┘è┘Â╪⌐ ┘è╪¬┘¶╪»╪▒┘ê┘¶ ╪Î╪░┘â╪▒┘ç╪¯ ╪ú┘à╪¯┘à ╪¼┘è╪▒╪¯┘¶┘ç┘à ┘ê┘à╪╣╪¯╪▒┘ü┘ç┘à ╪î ┘ê┘Â┘Â╪ú╪│┘ü ╪¯┘Â╪┤╪»┘è╪» ┘ü┘é╪» ╪»┘à╪▒ ╪¯┘Â╪╣╪»┘ê ╪¯┘Â╪╡┘ç┘è┘ê┘¶┘è ╪¯┘Â╪Î┘è╪¬ ╪¯┘Â╪¼┘à┘è┘ ╪¯┘Â╪░┘è ╪Î┘¶╪¯┘ç ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ╪«┘Â┘è┘ ╪╣╪╖┘ê┘è ┘ü┘è ╪╣╪»┘ê╪¯┘¶ ╪¯┘Â╪╣╪¯┘à 2006 ╪î ┘â┘à╪¯ ╪«╪│╪▒ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à┘è┘ê┘¶ ┘ü┘è ┘â╪½┘è╪▒ ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪¾╪▒┘ê╪Î ╪î ╪ú╪¼╪▓╪¯╪´┘ï ╪╣╪▓┘è╪▓╪⌐ ┘à┘¶ ╪░╪¯┘â╪▒╪⌐ ╪▒╪¯╪³╪╣╪⌐ ┘â╪¯┘¶╪¬ ╪¬╪«╪¬╪▓┘¶┘ç╪¯ ╪╣┘à╪¯╪▒╪¯╪¬┘ç┘à ┘ê╪ú┘à╪¯┘â┘¶┘ç┘à ╪¯┘Â╪¬┘è ╪»┘à╪▒┘ç╪¯ ╪¯┘Â╪╣╪»┘ê╪¯┘¶ ╪¯┘Â╪¾╪¯┘é╪» ┘à╪▒┘È┘À╪¯╪¬ ┘ê┘à╪▒╪¯╪¬ ┘ü┘è ╪¯┘Â╪¾╪▒┘ê╪Î ╪¯┘Â┘à╪¬╪╣╪¯┘é╪Î╪⌐ .

┘à┘ü╪¯┘ç┘è┘à ┘à╪¾┘à╪» ╪«┘Â┘è┘ ╪╣╪╖┘ê┘è ╪¾┘ê┘ ╪╣┘Â╪¯┘é╪⌐ ╪¯┘Â╪¸┘¶╪│╪¯┘¶ ╪Î╪¯┘Â╪ú╪▒╪╢ ┘ê╪¯┘Â┘ê╪╖┘¶.

┘â╪¯┘¶ ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ┘à╪¾┘à╪» ╪«┘Â┘è┘ ╪╣╪╖┘ê┘è ┘Â┘ç ┘ü┘Â╪│┘ü╪⌐ ┘à╪¬┘é╪»┘à╪⌐ ┘ü┘è ╪¯┘Â╪¾┘è╪¯╪⌐ ╪î ╪¬╪┤╪▒╪¾ ┘à┘ü┘ç┘ê┘à┘ç ┘Â╪╣┘Â╪¯┘é╪⌐ ╪¯┘Â╪¸┘¶╪│╪¯┘¶ ╪Î╪¯┘Â╪ú╪▒╪╢ ┘ê╪¯┘Â┘ê╪╖┘¶ ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶ ┘à┘ç╪¬┘à╪¯┘ï ╪Î╪¯┘Â╪ú╪▒╪¯╪╢┘è ╪¯┘Â╪¬┘è ┘è┘à┘Â┘â┘ç╪¯ ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶ ┘è╪▒┘â╪▓ ╪╣┘Â┘ë ╪▓╪▒╪¯╪╣╪⌐ ╪¯┘Â╪▓┘è╪¬┘ê┘¶ ╪î ┘Â╪ú┘¶ ╪½┘à╪▒ ╪¯┘Â╪▓┘è╪¬┘ê┘¶ ┘à╪Î╪¯╪▒┘â┘î ┘ê┘à┘à╪»┘ê╪¾ ┘ü┘è ╪¯┘Â┘é╪▒╪ó┘¶ ╪¯┘Â┘â╪▒┘è┘à ╪î ┘ê┘Â╪ú┘¶┘ç ┘Â╪¯ ┘è╪¾╪¬╪¯╪¼ ╪¸┘Â┘ë ╪▒┘è ╪ú┘ê ╪╣┘¶╪¯┘è╪⌐ ┘â╪½┘è╪▒╪⌐ ╪î ┘ê┘è╪¨┘à┘È┘É┘¶ ┘à╪¨┘ê┘¶╪⌐ ╪¯┘Â╪Î┘è╪¬ ┘à┘¶ ╪▓┘è╪¬ ┘ê╪▓┘è╪¬┘ê┘¶ ┘ê╪¼┘§┘ü╪¬ (┘ü╪╢┘Â╪¯╪¬ ╪¬┘¶╪¬╪¼┘à┘¶ ╪╣┘à┘Â┘è╪⌐ ╪╣╪╡╪▒ ╪¯┘Â╪▓┘è╪¬┘ê┘¶) ╪î ┘è╪│╪¬╪«╪»┘à ┘â┘ê┘é┘ê╪» ┘Â┘Â╪¬╪»┘ü╪³╪⌐ ╪ú┘ê ┘Â╪╖┘ç┘è ╪¯┘Â╪╖╪╣╪¯┘à ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶ ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ┘à╪¾┘à╪» ╪╣╪¯╪¬╪Î╪¯┘ï ╪╣┘Â┘ë ╪¯┘Â┘ü┘Â╪│╪╖┘è┘¶┘è┘è┘¶ ╪¯┘Â╪░┘è┘¶ ┘¶╪▓╪¾┘ê╪¯ ╪Î╪│╪▒╪╣╪⌐ ┘à┘¶ ╪ú╪▒╪╢┘ç┘à ╪Î╪╣╪» ┘¶┘â╪Î╪⌐ ╪¯┘Â╪╣╪¯┘à 1948 ╪î ┘ê┘Â┘à ┘è╪╡╪Î╪▒┘ê╪¯ ┘ê┘è╪╡┘à╪»┘ê╪¯ ┘ü╪¬╪▒╪⌐ ╪ú╪╖┘ê┘ ╪╣┘Â┘ë ╪¬╪¾┘à┘ ╪¯┘Â╪╣╪»┘ê╪¯┘¶ ┘ê╪¯┘Â┘é╪¬┘ ╪¯┘Â╪░┘è ┘à┘ê╪▒╪│ ╪╢╪»┘ç┘à ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪¸┘¶┘â┘Â┘è╪▓ ┘ê╪¯┘Â╪╡┘ç╪¯┘è┘¶╪⌐ ╪î ┘ê╪╣┘¶╪»┘à╪¯ ╪»╪«┘Â╪¬ ╪¯┘Â┘é┘ê╪¯╪¬ ╪¯┘Â┘à╪¬╪╣╪¯┘à┘Â╪⌐ ┘à╪╣ ╪¯┘Â╪╣╪»┘ê ╪¯┘Â╪╡┘ç┘è┘ê┘¶┘è ╪¸┘Â┘ë ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ┘ê╪¯╪¾╪¬┘Â╪¬┘ç╪¯ ┘ü┘è 17 ╪┤╪Î╪¯╪╖ ╪╣╪¯┘à 1977 ╪î ┘ê╪Î╪¯╪┤╪▒ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à┘è┘ê┘¶ ┘à╪║╪¯╪»╪▒╪⌐ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪▓╪▒╪¯┘ü╪¯╪¬┘‗ ┘ê┘ê╪¾╪»╪¯┘¶╪¯┘ï ╪î ╪│┘è╪▒╪¯┘ï ╪╣┘Â┘ë ╪¯┘Â╪ú┘é╪»╪¯┘à ┘à┘¶ ╪¯┘Â┘à┘¶╪¾╪»╪▒╪¯╪¬ ╪¯┘Â╪┤╪▒┘é┘è╪⌐ ┘Â┘Â╪Î┘Â╪»╪⌐ ╪î ╪¸┘Â┘ë ╪│┘ç┘ ╪¯┘Â┘ê╪╖┘ë ╪î ┘ê┘à┘ê╪¯╪╡┘Â╪⌐ ╪¯┘Â╪│┘è╪▒ ╪Î┘à╪¾╪¯╪░╪¯╪⌐ ┘à╪¼╪▒┘ë ┘¶┘ç╪▒ ╪¯┘Â╪¾╪¯╪╡╪Î╪¯┘¶┘è ┘ê╪╡┘ê┘Â╪¯┘ï ╪¸┘Â┘ë ╪¼╪│╪▒ ╪¯┘Â┘ü╪▒╪»┘è╪│ ╪î ╪ú┘ê ╪╣╪Î╪▒ ╪¯┘Â╪╖╪▒┘è┘é ╪¯┘Â┘à╪¾╪¯╪░┘è ┘Â┘¶╪Î╪╣ ╪¸╪Î┘ ╪î ┘ê┘à┘¶ ╪½┘à ╪¯┘Â╪¸┘¶╪¬┘é╪¯┘ ┘à┘¶ ┘ç┘¶╪¯┘â ╪Î┘ê╪¯╪│╪╖╪⌐ ╪¯┘Â╪│┘è╪¯╪▒╪¯╪¬ ╪î ╪¸┘Â┘ë ╪¯┘Â╪╣╪¯╪╡┘à╪⌐ ╪Î┘è╪▒┘ê╪¬ ╪ú┘ê ╪ú┘è ┘à┘¶╪╖┘é╪⌐ ╪ó┘à┘¶╪⌐ ╪ú╪«╪▒┘ë ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶ ┘à┘¶ ╪¼┘à┘Â╪⌐ ╪¯┘Â╪░┘è┘¶ ┘é╪▒╪▒┘ê╪¯ ╪¯┘Â╪▒╪¾┘è┘ ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à┘è┘è┘¶ ╪î ╪ú╪Î┘¶╪¯╪´ ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ┘à╪¾┘à╪» ╪«┘Â┘è┘ ╪╣╪╖┘ê┘è ┘ê╪╣╪¯╪³┘Â╪¯╪¬┘ç┘à ╪î ┘ü┘à╪¯ ┘â╪¯┘¶ ┘à┘¶┘ç ╪¸┘Â╪¯ ╪ú┘¶ ╪¸╪│╪¬┘¶┘â╪▒ ┘ç╪░╪¯ ╪¯┘Â┘é╪▒╪¯╪▒ ╪¯┘Â╪░┘è ╪¸╪¬╪«╪░┘ç ╪ú╪Î┘¶╪¯╪¨┘ç ╪î ┘ê┘Â┘à╪¯ ┘â╪¯┘¶ ┘è╪│┘â┘¶ ┘à╪╣ ╪ú╪│╪▒╪⌐ ┘ê┘Â╪»┘ç ┘è┘ê╪│┘ü ┘ü┘è ┘¶┘ü╪│ ╪¯┘Â┘à┘¶╪▓┘ ╪î ┘ü┘é╪» ╪╖┘Â╪Î ┘à┘¶┘ç┘à ╪¯┘Â╪Î┘é╪¯╪´ ┘ü┘è ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ┘ê╪╣╪»┘à ╪¯┘Â┘à╪║╪¯╪»╪▒╪⌐ ╪î ┘ê┘é╪¯┘ ┘Â┘ç┘à "╪¯┘Â╪»┘¶┘è╪¯ ╪Î╪¬┘ç╪▓ ┘à╪¯ ╪Î╪¬┘ê┘é╪╣ ╪î ┘ê┘è┘¶ ╪▒╪¯┘è╪¾┘è┘¶ ╪î ╪¸╪Î┘é┘ê╪¯ ┘ç┘ê┘¶" ╪î ┘ê╪╣┘¶╪»┘à╪¯ ╪ú╪╡╪▒┘È┘À ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ╪╣╪╖┘ê┘è ╪╣┘Â┘ë ╪¯┘Â┘à╪║╪¯╪»╪▒╪⌐ ┘ê╪ú╪¾╪╢╪▒ ╪Î┘è┘â╪ú╪Î ┘Â╪¬╪¾┘à┘è┘ ╪¼╪▓╪´ ┘à┘¶ ╪ú╪½╪¯╪½ ╪¯┘Â┘à┘¶╪▓┘ ╪î ╪╖┘Â╪Î ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ┘à╪¾┘à╪» ┘à┘¶ ╪╡┘ç╪▒┘ç ╪▓┘ê╪¼ ╪¸╪Î┘¶╪¬┘ç ╪╣╪╖┘ê╪▒ ╪╣╪»┘à ╪¯┘Â╪¬╪╣╪¯┘ê┘¶ ┘à╪╣ ╪¸╪Î┘¶┘ç ┘ü┘è ╪¬╪¾┘à┘è┘ ╪¯┘Â╪ú╪½╪¯╪½ ╪î ┘Â╪░┘Â┘â ┘é╪▒╪▒ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ╪¯┘Â╪Î┘é╪¯╪´ ┘à╪╣ ┘ê╪¯┘Â╪»┘ç ┘ü┘è ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪î ┘ê╪ú╪▒╪│┘ ╪ú╪│╪▒╪¬┘ç ┘à╪╣ ╪Î┘é┘è╪⌐ ╪¯┘Â╪╣╪¯╪³┘Â╪¯╪¬ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à┘è╪⌐ ╪¯┘Â╪¬┘è ┘¶╪▓╪¾╪¬ ╪î ┘ê╪Î╪╡╪╣┘ê╪Î╪⌐ ╪│┘à╪¾ ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ┘à╪¾┘à╪» ┘Â╪▓┘ê╪¼╪¬┘ç ╪ú┘à ╪╣┘Â┘è ╪Î╪¯┘Â┘¶╪▓┘ê╪¾ ┘à╪╣ ╪ú╪│╪▒╪⌐ ┘ê┘Â╪»┘ç ┘è┘ê╪│┘ü ╪¯┘Â╪¬┘è ╪¸╪│╪¬┘é╪▒╪¬ ╪Î╪»╪¯┘è╪⌐ ┘ü┘è ┘à┘¶╪▓┘ ┘ê┘Â╪»┘ç╪¯ ┘à╪¾┘à┘ê╪» ┘ü┘è ╪¯┘Â╪┤┘è╪¯╪¾ ┘ü┘è ╪┤╪¯╪▒╪╣ ╪╣╪Î╪» ╪¯┘Â┘â╪▒┘è┘à ╪¯┘Â╪«┘Â┘è┘ ╪î ┘ê┘é╪» ╪»┘ü╪╣┘ç╪¯ ╪¸┘Â┘ë ╪¸╪¬╪«╪¯╪░ ┘ç╪░╪¯ ╪¯┘Â┘é╪▒╪¯╪▒ ╪î ╪ú┘¶ ╪▓┘ê╪¼╪⌐ ╪¸╪Î┘¶┘ç╪¯ ┘à╪¾┘à┘ê╪» ┘ç┘è ╪¸╪Î┘¶╪⌐ ╪ú╪«╪¬┘ç╪¯ ╪î ┘ê╪¬┘ê╪¼╪» ╪╣┘Â╪¯┘é╪⌐ ╪╖┘è╪Î╪⌐ ┘ê╪¾┘à┘è┘à╪⌐ ╪Î┘è┘¶┘ç┘à╪¯ .

╪Î┘é┘è ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ╪╣╪╖┘ê┘è ┘à╪»╪⌐ ┘à╪╣ ┘ê╪¯┘Â╪»┘ç ┘ü┘è ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ┘à╪¾╪¯┘ê┘Â╪¯┘ï ╪¸┘é┘¶╪¯╪╣┘ç ╪Î╪¯┘Â╪▒╪¾┘è┘ ╪î ┘Â┘â┘¶┘ç ┘Â┘à ┘è┘ê┘ü┘é ┘ü┘è ┘à╪│╪╣╪¯┘ç ╪î ┘ü╪¯╪╣╪¬╪░╪▒ ┘à┘¶ ┘ê╪¯┘Â╪»┘ç ╪î ┘ê╪║╪¯╪»╪▒ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ┘à╪¬┘ê╪¼┘ç╪¯┘ï ╪¸┘Â┘ë ╪Î┘è╪▒┘ê╪¬ ┘ê╪¯┘Â╪¬╪¾┘é ╪Î╪ú╪│╪▒╪¬┘ç ╪î ┘ê╪Î╪╣╪» ┘ü╪¬╪▒╪⌐ ┘ê╪¼┘è╪▓╪⌐ ╪î ┘ê╪¾╪▒╪╡╪¯┘ï ╪╣┘Â┘ë ╪│┘Â╪¯┘à╪⌐ ┘ê╪¯┘Â╪»┘ç┘à╪¯ ╪î ┘é╪╡╪» ╪¸╪½┘¶╪¯┘¶ ┘à┘¶ ╪¯╪Î┘¶╪¯╪´ ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ┘à╪¾┘à╪» ╪«┘Â┘è┘ ╪╣╪╖┘ê┘è ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪î ┘ê╪¬┘à┘¶┘è╪¯ ╪╣┘Â┘ë ┘ê╪¯┘Â╪»┘ç┘à╪¯ ╪¯┘Â┘¶╪▓┘ê┘ ┘à╪╣┘ç┘à╪¯ ╪¸┘Â┘ë ╪Î┘è╪▒┘ê╪¬ ╪î ╪Î╪│╪Î╪Î ╪«╪╖┘ê╪▒╪⌐ ╪¯┘Â┘ê╪╢╪╣ ┘ü┘è ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪î ┘ê┘Â┘â┘¶ ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ┘à╪¾┘à╪» ┘Â┘à ┘è┘é╪¬┘¶╪╣ ╪Î┘ç╪░╪¯ ╪¯┘Â╪ú┘à╪▒ ╪î ┘ê╪Î┘é┘è ┘à╪╡╪▒╪¯┘È┘ï ╪╣┘Â┘ë ┘à┘ê┘é┘ü┘ç ╪î ┘Â┘â┘¶┘ç ┘¶╪¬┘è╪¼╪⌐ ╪¬┘â╪▒╪¯╪▒ ╪¯┘Â╪¸┘Â╪¾╪¯╪¾ ╪î ┘¶╪▓┘ ┘à╪╣ ┘ê┘Â╪»┘è┘ç ╪¸┘Â┘ë ╪Î┘è╪▒┘ê╪¬ ┘à┘§┘â╪▒┘À┘ç╪¯┘ï ╪î ╪¾┘è╪½ ┘à┘â╪½ ┘ü┘è┘ç╪¯ ╪½┘Â╪¯╪½╪⌐ ╪ú┘è╪¯┘à ╪î ┘é╪╢╪¯┘ç╪¯ ┘à╪¬╪¼┘ê┘Â╪¯┘ï ┘ü┘è ╪¯┘Â╪¯╪¾┘è╪¯╪´ ╪¯┘Â╪¬┘è ╪│┘â┘¶ ┘ü┘è┘ç╪¯ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à┘è┘ê┘¶ ╪¯┘Â┘¶╪¯╪▓╪¾┘ê┘¶ ╪î ┘ü┘è ╪¯┘Â╪╢╪¯╪¾┘è╪⌐ ╪¯┘Â╪¼┘¶┘ê╪Î┘è╪⌐ ┘Â╪Î┘è╪▒┘ê╪¬ ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶ ┘â┘Â┘à╪¯ ╪▒╪ú┘ë ╪¬╪¼┘à╪╣╪¯┘ï ┘Â╪ú╪Î┘¶╪¯╪´ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪î ┘è╪¬┘ê╪¼┘ç ╪¸┘Â┘è┘ç┘à ╪Î╪¯┘Â┘é┘ê┘ ╪î ┘à╪¯╪░╪¯ ╪¬╪╡┘¶╪╣┘ê┘¶ ┘ç┘¶╪¯ ╪ƒ ┘ê┘à╪¯ ┘Â┘â┘à ┘ü┘è ┘ç╪░┘ç ╪¯┘Â┘à╪»┘è┘¶╪⌐ ╪ƒ ┘Â┘à╪¯╪░╪¯ ┘Â╪¯ ╪¬╪╣┘ê╪»┘ê╪¯ ╪¸┘Â┘ë ┘à┘¶╪¯╪▓┘Â┘â┘à ┘ê╪¯╪▒╪▓╪¯┘é┘â┘à ╪ƒ ┘Â┘à┘¶ ╪¬╪▒┘â╪¬┘à ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪Î╪╣╪»┘â┘à ╪ƒ ╪¯┘è╪¼┘ê╪▓ ╪ú┘¶ ┘¶╪¬╪▒┘â ╪ú╪▒╪╢┘¶╪¯ ┘ê╪Î┘Â╪¯╪»┘¶╪¯ ┘Â┘Â╪║╪▒╪Î╪¯╪´ ╪ƒ ┘ü╪¬╪╢┘è╪╣ ┘â┘à╪¯ ╪╢╪¯╪╣╪¬ ┘ü┘Â╪│╪╖┘è┘¶ ╪ƒ

┘â╪¯┘¶ ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ┘à╪¾┘à╪» ╪«┘Â┘è┘ ╪╣╪╖┘ê┘è ┘è╪┤╪╣╪▒ ╪Î╪ú┘¶┘È┘À┘ç ╪ú┘ê┘â┘ ╪¸┘Â┘è┘ç ╪»┘ê╪▒ ╪▒╪│╪¯┘Â┘è ╪î ╪╣┘Â┘è┘ç ╪¬╪ú╪»┘è╪¬┘ç ┘Â╪¸┘Â┘é╪¯╪´ ╪¯┘Â╪¾╪¼╪⌐ ╪╣┘Â┘ë ╪ú┘ç┘ ╪Î┘Â╪»╪¬┘ç ╪î ┘ê┘é╪» ╪ú╪»┘È┘À╪¯┘ç ┘é╪Î┘ ┘à╪║╪¯╪»╪▒╪¬┘ç ┘Â┘ç╪░╪¯ ╪¯┘Â╪╣╪¯┘Â┘à ╪¯┘Â┘ü╪¯┘¶┘è ╪î ╪¸╪Î╪▒╪¯╪´┘ï ┘Â╪░┘à╪¬┘ç ╪î ┘ê┘é╪¯┘ ┘Â╪▒┘ü┘è┘é╪⌐ ╪»╪▒╪Î┘ç ┘ê╪ú┘à ╪ú┘ê┘Â╪¯╪»┘ç ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼╪⌐ ╪▓┘â┘è╪⌐ ╪«┘Â┘è┘ ╪ú╪Î┘ê ╪╣╪Î╪¯╪│ (╪ú┘à ╪╣┘Â┘è) ╪î ╪╣┘ê╪»┘è ┘à╪╣┘è ┘è╪¯ ╪¾╪¯╪¼╪⌐ ╪¸┘Â┘ë ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪î ┘ê╪ú┘à╪▒┘¶╪¯ ┘ê╪ú┘à╪▒┘â ╪¸┘Â┘ë ╪¯┘Â┘Â┘ç ╪î ┘ê┘â╪╣╪¯╪»╪¬┘ç╪¯ ╪▒┘ü┘è┘é╪⌐ ╪¯┘Â╪»╪▒╪Î ┘â╪¯┘¶╪¬ ┘à╪╖┘è╪╣╪⌐ ╪î ┘ê╪¾┘à┘Â╪¬ ┘à╪╣┘ç╪¯ ╪¸╪╣╪¯┘é╪¬┘ç╪¯ ╪î ╪¾┘è╪½ ┘â╪¯┘¶╪¬ ╪¬╪│╪¬╪«╪»┘à ╪╣┘â╪¯╪▓╪¯┘ï ╪î ╪Î╪│╪Î╪Î ┘â╪│╪▒ ┘é╪»┘è┘à ┘ü┘è ┘ü╪«╪░┘ç╪¯ ╪î ╪¬┘à ╪▓╪▒╪╣ ╪│┘è╪« ┘à┘¶ ╪¯┘Â┘ü╪╢╪⌐ ┘Â╪¬╪¼╪Î┘è╪▒╪⌐ ╪î ┘ê┘Â┘â┘¶┘ç╪¯ ╪Î╪│╪Î╪Î ╪«╪╖╪ú ┘ü┘è ╪¯┘Â╪¬╪¼╪Î┘è╪▒ ┘ê╪¯┘Â┘à╪╣╪¯┘Â╪¼╪⌐ ╪î ╪Î┘é┘è╪¬ ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼╪⌐ ╪ú┘à ╪╣┘Â┘è ╪¬╪╣╪¯┘¶┘è ┘à┘¶ ╪╣┘À╪▒┘À╪¼┘‗ ┘ü┘è ╪¯┘Â┘à╪┤┘è ╪î ╪¸┘Â┘ë ╪ú┘¶ ╪¯╪¼╪¬╪Î╪¯┘ç╪¯ ╪¯┘Â┘Â┘ç ╪┤┘ç┘è╪»╪⌐ ┘à╪╕┘Â┘ê┘à╪⌐ ┘ê┘ü┘è┘È┘À╪⌐ ┘Â╪ú╪▒╪╢┘ç╪¯ ┘ê┘Â╪ú╪│╪▒╪¬┘ç╪¯ .

╪ú┘ç┘à ╪¯┘Â╪╣┘Â╪¯┘é╪¯╪¬ ╪¯┘Â╪¬┘è ┘â╪¯┘¶ ┘è┘¶╪│╪¼┘ç╪¯ ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ┘à╪¾┘à╪» ╪╣╪╖┘ê┘è ┘à╪╣ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à┘è┘è┘¶

┘â╪¯┘¶╪¬ ╪¬╪▒╪Î╪╖┘ç ╪╡╪»╪¯┘é╪⌐ ╪¼┘è╪»╪⌐ ╪Î╪¸╪Î╪▒╪¯┘ç┘è┘à ╪╣╪Î╪»╪¯┘Â┘Â┘ç (╪ú╪Î┘ê ╪▒╪¯╪³┘ü) . ╪¯┘Â╪░┘è ┘â╪¯┘¶ ┘è┘é┘ê┘ ╪╣┘¶┘ç ╪ú┘¶┘ç "╪▒╪¼┘ ┘à╪¾╪¬╪▒┘à ╪î ┘ê┘Â╪»┘è┘ç ╪╣╪▓╪⌐ ┘¶┘ü╪│ ╪î ┘ê┘Â╪¯ ┘è╪¬┘à┘Â┘é ┘Â╪ú╪¾╪» ┘Â┘Â╪¾╪╡┘ê┘ ╪╣┘Â┘ë ┘à╪¯┘ ╪ú┘ê ┘¶┘ü┘ê╪░".

┘â┘à╪¯ ╪│╪Î┘é ┘ê╪░┘â╪▒┘¶╪¯ ╪î ┘â╪¯┘¶╪¬ ╪¬╪▒╪Î╪╖┘ç ╪╣┘Â╪¯┘é╪⌐ ╪╖┘è╪Î╪⌐ ╪Î╪╡╪¯┘Â╪¾ ╪╣╪Î┘ê╪» (╪ú╪Î┘ê┘à╪¾┘à╪») ╪î ╪¯┘Â╪░┘è ┘â╪¯┘¶ ┘è╪▓┘ê╪▒┘ç ╪Î╪┤┘â┘ ┘à┘¶╪¬╪╕┘à ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶╪¯ ┘è╪¼┘Â╪│╪¯┘¶ ┘ü┘è ╪Î╪¯╪¾╪⌐ ╪¯┘Â╪»╪¯╪▒ ╪î ╪¾┘è╪½ ┘â╪¯┘¶ ╪¯┘Â┘à╪┤┘ç┘ê╪▒ ╪╣┘¶ ╪╡╪¯┘Â╪¾ ╪╣╪Î┘ê╪» ╪î ╪ú┘¶┘ç ┘â╪¯┘¶ ╪▒╪¼┘Â╪¯┘ï ┘¶╪¯┘ü╪░ ╪¯┘Â╪Î╪╡┘è╪▒╪⌐ ╪î ┘ê╪╡╪¯╪¾╪Î ╪▒╪ú┘è ╪¾╪▒ ╪î ┘ê┘¶╪¯┘é╪» ┘Â╪¯╪░╪╣ ╪î ┘ê╪║╪¯┘Â╪Î╪¯┘ï ┘à╪¯ ┘è╪¾╪¬╪¯╪¼ ╪¯┘Â╪¾┘ê╪¯╪▒ ┘à╪╣┘ç ╪¸┘Â┘ë ╪¬╪▒┘â┘è╪▓ ╪î ┘Â╪ú┘¶┘ç ┘è┘â┘ê┘¶ ╪║┘¶┘è╪¯┘ï ╪Î╪¯┘Â╪╣╪Î╪▒ ┘ê╪¯┘Â┘à╪╣┘Â┘ê┘à╪¯╪¬ ╪¯┘Â┘é┘è┘à╪⌐ ╪î ┘Â╪░┘Â┘â ┘â╪¯┘¶ ╪ú╪Î┘ê ╪╣┘Â┘è ╪╣╪╖┘ê┘è ┘è╪¾╪▒╪╡ ╪ú┘¶ ┘è┘â┘ê┘¶ ╪¯┘Â╪¼┘ê ┘ç╪¯╪»╪³╪¯┘ï ╪î ┘ê╪¯┘Â╪╢╪¼╪⌐ ╪«┘ü┘è┘ü╪⌐ ┘ü┘è ╪¯┘Â╪»╪¯╪▒ ╪î ╪╣┘¶╪»┘à╪¯ ┘è┘â┘ê┘¶ ╪╢┘è┘ü┘ç ┘ç┘ê ╪╡╪¯┘Â╪¾ ╪╣╪Î┘ê╪» ╪î ┘â┘è ┘Â╪¯ ┘è╪╢┘è╪╣ ╪ú┘è ╪¼╪▓╪´ ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪¾┘ê╪¯╪▒ ╪¯┘Â┘é┘è┘à ╪î ┘ê┘é╪» ╪¸┘à╪¬╪»╪¬ ╪╡╪»╪¯┘é╪⌐ ╪╡╪¯┘Â╪¾ ╪╣╪Î┘ê╪» ╪¸┘Â┘ë ┘à╪¾┘à┘ê╪» ╪î ╪¸╪Î┘¶ ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ┘à╪¾┘à╪» ╪î ┘Â╪ú┘¶ ╪¯┘Â┘à╪┤┘ç┘ê╪▒ ╪ú┘è╪╢╪¯┘ï ╪╣┘¶ ╪╡╪¯┘Â╪¾ ╪╣╪Î┘ê╪» ╪î ╪ú┘¶┘ç ┘â╪¯┘¶ ┘è╪¾╪Î ┘à╪╡╪¯╪»┘é╪⌐ ╪¯┘Â╪┤╪Î╪¯╪Î ╪î ╪ú╪╡╪¾╪¯╪Î ╪¯┘Â╪╣┘é┘ê┘ ╪¯┘Â┘à╪¬┘¶┘ê╪▒╪⌐ ╪î ┘ü┘â╪¯┘¶ ┘à╪¾┘à┘ê╪» ┘ü┘è ┘à┘ê╪│┘à ┘é╪╖╪¯┘ü ╪¯┘Â╪▓┘è╪¬┘ê┘¶ ╪î ┘è╪»╪╣┘ê ╪╡╪¯┘Â╪¾ ╪╣╪Î┘ê╪» ┘Â┘à╪▒╪¯┘ü┘é╪¬┘ç ╪¸┘Â┘ë ┘â╪▒┘à ╪¯┘Â╪▓┘è╪¬┘ê┘¶ ╪î ┘ê┘è╪ú╪¬┘è ┘Â┘ç ╪Î┘â╪▒╪│┘è ┘à╪▒┘è╪¾ ┘è╪¼┘Â╪│┘ç ╪╣┘Â┘è┘ç╪¯ ╪î ┘ê┘è╪╕┘ ┘è╪Î╪¯╪»┘Â┘ç ╪ú╪╖╪▒╪¯┘ü ╪¯┘Â╪¾╪»┘è╪½ ╪î ┘ê┘è╪Î╪»┘ê ╪╣┘Â┘è┘ç ╪¯┘Â╪¸╪▒╪¬┘è╪¯╪¾ ┘ê╪¯┘Â╪│╪▒┘ê╪▒ ╪î ┘Â╪¬╪╣┘Â┘è┘é╪¯╪¬ ┘à╪¾┘à╪» ╪╣╪Î┘ê╪» ╪î ┘ê┘Â┘Â╪ú┘à╪½╪¯┘ ╪¯┘Â╪┤╪╣╪Î┘è╪⌐ ╪¯┘Â╪¬┘è ┘è╪░┘â╪▒┘ç╪¯ ┘â╪┤┘ê╪¯┘ç╪» ╪╣┘Â┘ë ╪¯┘Â╪¾┘â╪¯┘è╪¯╪¬ ┘ê╪¯┘Â╪¬╪¾┘Â┘è┘Â╪¯╪¬ ╪¯┘Â╪¬┘è ╪¬┘à╪▒ ┘ü┘è ╪│┘è╪¯┘é ╪¯┘Â╪¾╪»┘è╪½ ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶ ╪╡╪¯┘Â╪¾ ╪╣╪Î┘ê╪» ╪î ╪«╪Î┘è╪▒╪¯┘ï ╪Î╪¬╪¯╪▒┘è╪« ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪î ┘ê╪ú┘ç┘à ╪¯┘Â╪ú╪¾╪»╪¯╪½ ╪¯┘Â╪¬┘è ┘à╪▒╪¬ ╪Î┘ç╪¯ ╪î ┘ê╪ú┘ç┘à ╪¯┘Â╪╡┘ü╪¯╪¬ ╪¯┘Â╪¬┘è ╪¬┘à╪¬╪¯╪▓ ╪Î┘ç╪¯ ╪¯┘Â╪╣╪¯╪³┘Â╪¯╪¬ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à┘è╪⌐ .

┘à┘¶ ╪ú╪╡╪»┘é╪¯╪´ ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ┘à╪¾┘à╪» ╪«┘Â┘è┘ ╪╣╪╖┘ê┘è ╪ú┘è╪╢╪¯┘ï ╪î ╪«┘Â┘è┘ ╪¾┘à┘è╪» (╪¬╪¯╪¼╪▒ ┘à┘ê╪¯╪┤┘è) ┘ê┘è┘ê╪│┘ü ╪│┘ê┘è╪» (╪¬╪¯╪¼╪▒ ╪¾╪Î┘ê╪Î) .

╪¸┘¶╪¬╪«╪Î ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ┘à╪¾┘à╪» ╪«┘Â┘è┘ ╪╣╪╖┘ê┘è ╪╣╪╢┘ê╪¯┘ï ┘ü┘è ╪¯┘Â┘à╪¼┘Â╪│ ╪¯┘Â╪Î┘Â╪»┘è ╪î ╪ú┘è╪¯┘à ╪▒╪³╪¯╪│╪⌐ ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ╪«┘Â┘è┘ ╪¾┘è╪»╪▒ ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶ ┘à┘¶ ╪▓┘à┘Â╪¯╪³┘ç ┘ü┘è ╪╣╪╢┘ê┘è╪⌐ ╪¯┘Â┘à╪¼┘Â╪│ ╪î╪¾╪│┘¶ ╪¸╪Î╪▒╪¯┘ç┘è┘à ╪╣┘ê╪¯╪╢╪⌐ ┘ê╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ╪╣╪Î╪»┘ê╪╣┘è╪│┘ë .

┘ê┘é╪» ┘ê╪╢╪╣ ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ┘à╪¾┘à╪» ╪Î┘é╪▒╪¬┘è┘¶ ╪╣┘¶╪» ╪Î╪»┘ê┘è ┘à┘¶ ╪ú┘ç╪¯┘Â┘è ╪╣╪▒╪Î ╪¯┘Â╪¼╪│╪▒ ╪î ┘à┘¶ ╪ó┘ ╪¾┘à┘è╪» ╪î ┘â┘à╪¯ ┘â╪¯┘¶ ╪╣╪»╪» ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à┘è┘è┘¶ ╪î ┘è┘é╪¬┘¶┘ê┘¶ ┘à┘ê╪¯╪┤┘è ╪╣┘¶╪» ╪╣╪▒╪Î ╪¯┘Â╪¼╪│╪▒ ╪î ┘ê┘à┘¶ ╪¼┘à┘Â╪¬┘ç┘à ┘ê╪¯┘Â╪»┘è ╪¸╪Î╪▒╪¯┘ç┘è┘à ╪│┘à┘ê╪▒ (╪ú╪Î┘ê ╪╣╪¯╪╖┘ü) ╪î ╪¯┘Â╪░┘è ╪¸┘é╪¬┘¶┘ë ╪╣╪»╪»╪¯┘ï ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪ú╪║┘¶╪¯┘à ╪╣┘¶╪» ╪ú╪¾┘à╪» ╪╣┘¶┘è╪▓╪¯┘¶ ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶╪¯ ┘è╪¬╪┤╪¯╪▒┘â╪¯┘¶ ┘ü┘è ╪¸┘¶╪¬╪¯╪¼┘ç┘à ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪¾┘Â┘è╪Î ┘ê╪¯┘Â┘à┘ê╪¯┘Â┘è╪» .

╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼┘È┘À┘è┘¶ ╪ú╪Î┘ê╪╣┘Â┘è ┘ê╪ú┘à ╪╣┘Â┘è ╪╣╪╖┘ê┘è ┘è┘ü┘ê╪▓╪¯┘¶ ╪Î┘ê╪│╪¯┘à ╪¯┘Â╪┤┘ç╪¯╪»╪⌐ ╪¯┘Â╪«╪¯┘Â╪»

╪╣╪¯╪» ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ┘à╪¾┘à╪» ┘ê╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼╪⌐ ╪▓┘â┘è╪⌐ ╪¸┘Â┘ë ┘à┘¶╪▓┘Â┘ç┘à╪¯ ┘ü┘è ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶ ┘è╪╣┘è╪┤ ┘ü┘è ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ┘ü┘è ╪¬┘Â┘â ╪¯┘Â┘à╪▒╪¾┘Â╪⌐ ╪î ╪╣╪»╪» ┘à╪¾╪»┘ê╪» ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à┘è┘è┘¶ ┘ê╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à┘è╪¯╪¬ ╪¯┘Â┘à╪¬╪╣┘Â┘é┘è┘¶ ╪Î╪¯╪▒╪╢┘ç┘à ╪î ┘ê╪¯┘Â╪▒╪¯┘ü╪╢┘è┘¶ ┘Â┘Â╪«╪▒┘ê╪¼ ┘à┘¶┘ç╪¯ ╪î ╪¸┘Â╪¯ ╪¸┘Â┘ë ╪¯┘Â╪¼┘¶╪⌐ ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶┘ê╪¯ ┘è╪¬╪▓╪¯┘ê╪▒┘ê┘¶ ┘ê┘è╪¬╪╣╪¯┘ê┘¶┘ê┘¶ ╪î ┘ü┘è ╪¬╪¾┘à┘ ┘à╪╣╪¯┘¶╪¯╪⌐ ╪¯┘Â╪╣┘è╪┤ ┘ü┘è ╪Î┘Â╪» ╪«┘Â╪¬ ┘à┘¶ ╪ú┘ç┘Â┘ç╪¯ ╪¯┘Â╪░┘è┘¶ ╪╣┘à╪▒┘ê┘ç╪¯ ╪î ┘ê┘à┘Â╪¨┘ê╪¯ ╪Î┘è┘ê╪¬┘ç╪¯ ┘ê╪┤┘ê╪¯╪▒╪╣┘ç╪¯ ┘ê┘à╪»╪¯╪▒╪│┘ç╪¯ ┘ê┘â┘¶╪¯╪³╪│┘ç╪¯ ┘ê┘à╪│╪¯╪¼╪»┘ç╪¯ ┘ê╪│╪¯╪¾╪¯╪¬┘ç╪¯ ╪¾╪Î╪¯┘ï ┘ê╪¾┘è╪¯╪⌐ ┘ê╪╣╪╖╪¯╪´┘ï ┘ê╪¬╪╢╪¾┘è╪¯╪¬ ┘ê┘à┘ê╪¯┘é┘ü ┘à╪┤╪▒┘ü╪⌐ ╪î ┘ü┘â╪¯┘¶╪¬ ╪¬┘Â┘â ╪¯┘Â┘à╪▒╪¾┘Â╪⌐ ┘à┘¶ ╪╣┘à╪▒ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪Î╪¯┘ç╪¬╪⌐ ┘ê┘â╪³┘è╪Î╪⌐ ╪î ┘Â┘â┘¶ ╪Î╪╣╪╢ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à┘è┘è┘¶ ╪î ╪▒╪║┘à ╪░┘Â┘â ╪ú╪╡╪▒┘ê╪¯ ╪╣┘Â┘ë ╪¯┘Â╪Î┘é╪¯╪´ ┘ê╪¯┘Â╪╡┘à┘ê╪» ┘à┘ç┘à╪¯ ╪Î┘Â╪║╪¬ ╪¯┘Â╪¬╪╢╪¾┘è╪¯╪¬ ╪î ╪¾╪¬┘ë ┘è╪³╪│ ╪¯┘Â┘à╪¾╪¬┘ ┘à┘¶ ╪¬┘ç╪¼┘è╪▒┘ç┘à ╪î ┘ü┘é╪▒╪▒ ┘â╪╣╪¯╪»╪¬┘ç ╪î ╪ú┘¶ ┘è╪«╪▒╪¼ ┘à┘¶ ┘à╪ú╪▓┘é┘ç ╪Î╪¸┘ü╪¬╪╣╪¯┘ ┘à╪¼╪▓╪▒╪⌐ ╪î ╪│╪¬╪Î┘é┘ë ┘ê╪╡┘à╪⌐ ╪╣╪¯╪▒┘‗ ╪╣┘Â┘ë ╪¼╪Î┘è┘¶┘ç ┘à╪¯ ╪Î┘é┘è ╪¯┘Â┘Â┘è┘ ┘ê╪¯┘Â┘¶┘ç╪¯╪▒ ╪î ┘ê╪│╪¬╪Î┘é┘ë ┘ê╪│╪¯┘à ╪┤╪▒┘ü┘‗ ┘ê┘â╪Î╪▒┘è╪¯╪´┘‗ ┘ê╪╣╪▓╪⌐┘‗ ┘ê┘â╪▒╪¯┘à╪⌐ ╪î ┘ü┘è ╪╡╪¾┘è┘ü╪⌐ ╪¯┘Â╪┤┘ç╪»╪¯╪´ ╪¯┘Â╪«╪¯┘Â╪»╪⌐ ╪î ╪╣┘¶╪» ┘à┘Â┘è┘â ┘à┘é╪¬╪»╪▒ ╪î ┘ê╪│╪¬╪Î┘é┘ë ╪╣┘¶┘ê╪¯┘¶ ┘ê╪ú┘è┘é┘ê┘¶╪⌐ ┘ü╪«╪▒ ┘ê╪╣┘¶┘ü┘ê╪¯┘¶ ┘Â╪░┘ê┘è┘ç┘à ╪î ┘ê┘Â┘ê╪╖┘¶┘ç┘à ╪¯┘Â╪░┘è ╪¼╪Î┘Â┘ê╪¯ ╪¬╪▒╪¯╪Î┘ç ╪Î╪»┘à┘ç┘à ╪Î┘â┘ ╪▒╪╢┘ë ┘ê╪Î┘â┘ ┘ê╪╣┘è ┘ê╪╣┘¶ ╪│╪¯╪Î┘é ╪¸╪╡╪▒╪¯╪▒ ┘ê╪¬╪╡┘à┘è┘à.

┘ê╪¬╪¼╪»╪▒ ╪¯┘Â╪¸╪┤╪¯╪▒╪⌐ ┘ç┘¶╪¯ ╪ú┘¶ ╪¯┘Â╪┤┘ç┘è╪»┘è┘¶ ╪¯┘Â╪╣╪▓┘è╪▓┘è┘¶ ╪ú╪Î┘ê ╪╣┘Â┘è ┘ê╪ú┘à ╪╣┘Â┘è ╪╣╪╖┘ê┘è ╪î ╪Î┘é┘è ╪¼╪½┘à╪¯┘¶┘ç┘à╪¯ ┘à┘ü┘é┘ê╪»╪¯ ╪¯┘Â╪ú╪½╪▒ ╪î ╪▒╪║┘à ┘à╪¾╪¯┘ê┘Â╪¯╪¬ ╪¯┘Â╪Î╪¾╪½ ╪¯┘Â╪¼╪¯╪»╪⌐ ┘à┘¶ ╪ú╪Î┘¶╪¯╪³┘ç┘à ┘ê╪¯╪¾┘ü╪¯╪»┘ç┘à ╪î ╪¯┘Â╪░┘è┘¶ ┘è╪¾╪¬╪│╪Î┘ê┘¶ ┘à╪╕┘Â┘ê┘à┘è╪⌐ ┘ç╪░┘è┘¶ ╪¯┘Â╪╣╪╕┘è┘à┘è┘¶ ╪╣┘¶╪» ┘à┘¶ ┘Â╪¯ ╪¬╪╢┘è╪╣ ┘ê╪»╪¯╪³╪╣┘ç ╪î ╪▒╪¾┘à ╪¯┘Â┘Â┘ç ╪¯┘Â╪┤┘ç┘è╪»┘è┘¶ ╪¯┘Â╪╣╪▓┘è╪▓┘è┘¶ ┘ê┘â┘ ╪┤┘ç╪»╪¯╪´ ┘à╪¼╪▓╪▒╪⌐ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪¯┘Â╪«╪¯┘Â╪»╪⌐ ╪î ┘ê┘¶╪│╪ú┘ ╪¯┘Â┘Â┘ç ╪ú┘¶ ┘è┘à┘â┘È┘É┘¶┘¶╪¯ ┘à┘¶ ╪¬╪»┘ê┘è┘¶ ┘â┘ ┘à╪¯ ┘è╪«┘Â╪» ╪░┘â╪▒╪¯┘ç┘à ╪¯┘Â╪╣╪╖╪▒╪⌐ ╪î ┘ü┘è ╪¯┘Â╪ó╪¬┘è ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪ú┘è╪¯┘à.

╪¸╪│╪¬╪╣╪▒╪╢┘¶╪¯ ┘é╪╡╪⌐ ╪¾┘è╪¯╪⌐ ┘ç╪░┘ç ╪¯┘Â╪¯╪│╪▒╪⌐ ╪¯┘Â┘à╪╢╪¾┘è╪⌐ ╪î ╪¯┘Â╪║┘¶┘è╪⌐ ╪Î╪¯┘Â╪╣┘É╪Î┘À╪▒ ┘ê╪¯┘Â┘à╪╣╪¯┘¶╪¯╪⌐ ┘ê╪¯┘Â╪¬╪╢╪¾┘è╪⌐ ┘ê╪¯┘Â╪¸┘¶╪¼╪¯╪▓╪¯╪¬ ╪¯┘Â╪╣╪╕┘è┘à╪⌐ ╪î ┘Â┘¶┘ê╪╡┘ ┘ü┘â╪▒╪⌐ ┘à┘ü╪¯╪»┘ç╪¯ ╪ú┘¶ ╪┤┘ç╪»╪¯╪´┘¶╪¯ ┘Â┘è╪│┘ê╪¯ ╪î ╪ú╪▒┘é╪¯┘à╪¯┘ï ╪«╪¯┘Â┘è╪⌐ ┘à┘¶ ╪ú┘è ╪╣┘à┘é┘‗ ╪ú┘ê ┘à╪╣┘¶┘ë ╪î ┘ê┘Â┘è╪│┘ê╪¯ ┘â┘à┘è╪⌐ ┘ç╪¯┘à╪┤┘è╪⌐ ┘à╪▒┘È┘À╪¬ ┘ü┘è ╪¯┘Â╪¾┘è╪¯╪⌐ ┘ê┘Â┘à ╪¬╪¬╪▒┘â ╪ú┘è ╪Î╪╡┘à╪⌐ ╪¬╪░┘â╪▒ ╪ú┘ê ╪ú╪½╪▒ ╪î ┘Â╪¯ ╪Î┘ ╪¸┘¶ ┘â┘ ┘ê╪¯╪¾╪» ┘à┘¶ ╪┤┘ç╪»╪¯╪³┘¶╪¯ ╪│┘ê╪¯╪´┘ï ┘ü┘è ╪¯┘Â┘à╪¼╪▓╪▒╪⌐ ╪¯┘Â┘à╪▒┘ê╪╣╪⌐ ╪¯┘Â╪¬┘è ╪¸╪▒╪¬┘â╪Î┘ç╪¯ ╪ú╪╣╪»╪¯╪´ ╪¯┘Â╪¸┘¶╪│╪¯┘¶┘è╪⌐ ╪╣┘Â┘ë ╪ú╪▒╪╢ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ┘ü┘è 17 ╪ó╪░╪¯╪▒ ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪╣╪¯┘à 1978 ┘ê╪▒╪¯╪¾ ╪╢╪¾┘è╪¬┘ç╪¯ 43 ╪┤┘ç┘è╪» ┘ê╪┤┘ç┘è╪»╪⌐ ╪ú┘ê ┘ü┘è ╪║┘è╪▒┘ç╪¯ ╪î ┘ü╪¸┘¶ ┘â┘ ┘ê╪¯╪¾╪»┘‗ ┘à┘¶ ┘ç╪¨┘Â╪¯╪´ ┘â╪¯┘¶ ┘è╪╣┘è╪┤ ╪¾┘è╪¯╪⌐┘ï ┘¶╪¯╪Î╪╢╪⌐ ╪Î╪¯┘Â╪ú┘à┘ ┘ê╪¯┘Â╪┤┘ê┘é ╪¸┘Â┘ë ╪¯┘Â┘à╪│╪¬┘é╪Î┘ ┘ê╪¾╪Î ╪¯┘Â╪¾┘è╪¯╪⌐ ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶ ╪╖╪¯┘à╪¾╪¯┘ï ┘Â╪¬╪║┘è┘è╪▒ ┘ê╪¯┘é╪╣┘ç ┘¶╪¾┘ê ╪¯┘Â╪ú┘ü╪╢┘ ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶ ┘è╪╣┘à┘ ╪╣┘Â┘ë ╪Î┘¶╪¯╪´ ╪ú╪│╪▒╪⌐ ╪╣╪¯┘à╪▒╪⌐ ╪Î╪¯┘Â╪«┘è╪▒ ┘ê╪¯┘Â╪╣╪╖╪¯╪´ ┘ê╪¯┘Â┘â╪▒╪¯┘à╪⌐ ╪¯┘Â╪¸┘¶╪│╪¯┘¶┘è╪⌐ ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶ ┘à╪¬╪╣┘Â┘é╪¯┘ï ╪Î╪ú╪▒╪╢┘ç ┘ê╪Î┘à┘¶╪▓┘Â┘ç ┘ê╪Î╪ú╪│╪▒╪¬┘ç ╪î ┘ê┘à╪│╪¬╪╣╪»╪¯┘ï ┘Â┘Â╪¬╪╢╪¾┘è╪⌐ ┘à┘¶ ╪ú╪¼┘ ┘â┘ ╪░┘Â┘â ╪Î╪¯┘Â╪║╪¯┘Â┘è ┘ê╪¯┘Â┘¶┘ü┘è╪│ .

╪¯┘Â┘à╪▒╪Î┘è ┘è┘ê╪│┘ü ┘à╪¾┘à╪» ╪«┘Â┘è┘ ╪╣╪╖┘ê┘è

┘ê┘Â╪» ┘è┘ê╪│┘ü ╪╣╪¯┘à 1933 ┘ü┘è ╪ú╪│╪▒╪⌐ ┘à╪¾╪Î╪⌐ ┘Â┘Â╪╣┘Â┘à ┘ê╪¯┘Â╪¬╪╣┘Â┘à ╪î ┘ê┘é╪» ╪»╪▒╪│ ┘ü┘è ╪Î╪»╪¯┘è╪⌐ ╪¯┘Â╪ú╪▒╪Î╪╣┘è┘¶╪¯╪¬ ╪╣┘¶╪» ╪ú╪Î┘ê ╪╣╪Î╪»┘ê (╪¸╪Î╪▒╪¯┘ç┘è┘à ╪╣┘ê╪¯╪╢╪⌐) ┘Â┘à╪»╪⌐ ╪ú╪│╪Î┘ê╪╣ ┘ü┘é╪╖ ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶ ┘è┘ç╪▒╪Î ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪╡┘ü ┘à╪╣ ╪Î╪╣╪╢ ╪▒┘ü╪¯┘é┘ç ╪î ╪╣┘¶╪»┘à╪¯ ┘è╪Î╪»╪ú ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ╪Î╪¸╪│╪¬╪╣┘à╪¯┘ ╪╣╪╡┘è┘È┘É┘ç ╪¬╪╣╪Î┘è╪▒╪¯┘ï ╪╣┘¶ ╪║╪╢╪Î┘ç ┘à┘¶ ╪│┘Â┘ê┘â ╪¯┘Â╪¬┘Â╪¯┘à┘è╪░ ┘ê╪┤┘è╪╖┘¶╪¬┘ç┘à ┘ê╪╣╪»┘à ╪¸┘¶╪╢╪Î╪¯╪╖┘ç┘à ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶┘ê╪¯ ┘è╪«╪¬╪Î╪¨┘ê┘¶ ┘ü┘è ╪¯┘Â╪¾┘ê╪¯┘â┘è╪▒ ╪¯┘Â┘à╪¼╪¯┘ê╪▒╪⌐ ╪î ┘ê┘é╪» ┘ê╪¼╪» ┘ê╪¯┘Â╪»┘ç ┘à╪╡┘Â╪¾╪⌐┘ï ┘ü┘è ┘¶┘é┘Â┘ç ╪¸┘Â┘ë ┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪¯┘Â╪Î╪▒┘ê╪¬╪¬╪│╪¬┘¶╪¬ ┘é╪▒╪Î ╪¯┘Â┘â┘¶┘è╪│╪⌐ ╪î ╪│╪╣┘è╪¯┘ï ┘Â╪¬╪¾╪╡┘è┘ ╪╣┘Â┘à ╪ú┘â╪½╪▒ ╪¬┘¶┘ê╪╣╪¯┘ï ╪î ┘ê┘é╪» ╪»╪▒╪│ ┘ü┘è┘ç╪¯ ┘è┘ê╪│┘ü ┘à╪»╪⌐ ╪│┘¶╪⌐ ┘â╪¯┘à┘Â╪⌐ ╪î ┘ê┘è╪░┘â╪▒ ╪ú┘¶┘ç╪¯ ┘â╪¯┘¶╪¬ ╪¬╪╢┘à ╪ú╪▒╪Î╪╣┘è┘¶ ╪¬┘Â┘à┘è╪░╪¯┘ï ╪î ┘â┘à╪¯ ┘è╪░┘â╪▒ ╪ú┘¶┘È┘À ┘ê╪¯┘Â╪»╪¬┘ç ╪«╪¯╪╖╪¬ ┘Â┘ç ╪¾┘é┘è╪Î╪⌐ ┘à╪»╪▒╪│┘è╪⌐ ┘à┘¶ ╪¯┘Â┘é┘à╪¯╪┤ ╪î ┘ê╪╢╪╣ ┘ü┘è┘ç╪¯ ┘â╪¬╪Î┘ç ┘ê╪»┘ü╪¯╪¬╪▒┘ç ┘ê╪¯┘Â┘é╪▒╪╖╪¯╪│┘è╪⌐ ╪¯┘Â┘à╪¬┘ê╪¯╪╢╪╣╪⌐ ╪¯┘Â╪¬┘è ┘è╪¾╪¬╪¯╪¼┘ç╪¯ ╪î ┘à┘¶ ┘é┘Â┘à ╪▒╪╡╪¯╪╡ ┘ê┘à┘à╪¾╪¯╪⌐ ┘ê┘à╪Î╪▒╪¯╪⌐ ╪î ┘ê┘è╪░┘â╪▒ ┘à┘¶ ┘à┘î╪»╪▒┘È┘É╪│┘è┘ç╪¯ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ╪▒╪¼╪¯ ┘à┘¶ ╪Î┘Â╪»╪⌐ ╪▒╪¯╪┤┘è╪¯ ╪¯┘Â┘ü╪«╪¯╪▒ ╪î ┘ê┘é╪» ╪¸┘¶╪¬┘é┘ ╪Î╪╣╪»┘ç╪¯ ╪¸┘Â┘ë ╪¯┘Â┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪¯┘Â╪▒╪│┘à┘è╪⌐ ╪¯┘Â╪¬┘è ┘â╪¯┘¶ ┘è╪»┘è╪▒┘ç╪¯ ┘à╪╣┘Â┘à ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪¯┘Â╪▒╪│┘à┘è ╪¯┘Â╪ú┘ê┘ ╪î ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ╪ú╪¾┘à╪» ╪Î┘Â╪Î┘ ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶ ┘è┘§╪╣┘Â┘È┘É┘à ┘à╪╣┘ç ╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ╪ó╪«╪▒ ┘Â╪¯ ╪║┘è╪▒ ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ╪ú╪¾┘à╪» ╪Î┘Â╪Î┘ ╪î ╪▒╪¼┘Â╪¯┘ï ╪┤╪»┘è╪» ╪¯┘Â╪¸┘¶╪╢╪Î╪¯╪╖ ╪î ┘ê┘è╪¬╪╣╪¯┘à┘ ┘à╪╣ ╪¯┘Â╪¬┘Â╪¯┘à┘è╪░ ┘â╪ú┘¶┘ç┘à ╪¼┘¶┘ê╪» ╪î ╪╣┘Â┘è┘ç┘à ╪¯┘Â╪¬╪¾┘Â┘è ╪Î╪▒┘ê╪¾ ╪¯┘Â┘à╪│╪¨┘ê┘Â┘è╪⌐ ╪î ┘ê╪╣┘Â┘è┘ç┘à ╪ú┘¶ ┘è┘â┘ê┘¶ ┘Â╪Î╪¯╪│┘ç┘à ┘ê┘â┘Â╪¯┘à┘ç┘à ┘ê╪│┘Â┘ê┘â┘ç┘à ╪«╪¯╪╢╪╣┘è┘¶ ┘Â╪ú┘¶╪╕┘à╪⌐ ┘ê┘é┘ê╪¯┘¶┘è┘¶ ┘à╪¾╪»╪»╪⌐ ┘ê┘à╪¬┘ü┘é ╪╣┘Â┘è┘ç╪¯ ╪î ┘ê╪ú┘è ╪¬╪¼╪¯┘ê╪▓ ┘è╪╣╪▒╪╢ ╪╡╪¯╪¾╪Î┘ç ┘Â┘Â╪╣┘é┘ê╪Î╪⌐ ╪î ┘ê┘à┘¶ ╪▓┘à┘Â╪¯╪´ ┘è┘ê╪│┘ü ┘ü┘è ╪¯┘Â╪»╪▒╪¯╪│╪⌐ (┘à╪¾┘à╪» ╪ú╪│╪╣╪» ┘à┘ç┘¶╪¯ ΓÇô ╪¾╪│┘è┘¶ ╪¸╪Î╪▒╪¯┘ç┘è┘à ┘à┘ç┘¶╪¯ ΓÇô ╪¾╪│┘è┘¶ ╪╣┘ê╪¯╪╢╪⌐ ΓÇô ╪ú╪¾┘à╪» ┘à┘ç┘¶╪¯ ┘ê╪ú╪«┘ê┘ç ╪╣┘Â┘è ╪╣╪╖┘ê┘è .

╪╣╪¯┘à 1949 ┘¶╪¼╪¾ ┘è┘ê╪│┘ü ┘ü┘è ╪╡┘ü ╪¯┘Â╪│╪▒╪¬┘ü┘è┘â╪¯ ╪î ┘ê┘à┘¶ ╪¯┘Â╪▓┘à┘Â╪¯╪´ ╪¯┘Â╪░┘è┘¶ ┘¶╪¼╪¾┘ê╪¯ ┘à╪╣┘ç (┘ü╪╢┘ ╪¯┘Â┘Â┘ç ┘¶╪╡╪¯╪▒ ΓÇô ╪¾╪│┘è┘¶ ┘à┘ç┘¶╪¯ ΓÇô ┘ü╪╢┘è┘ ┘ê┘¶╪¯ ΓÇô ┘ê╪¯┘â┘è┘à ╪┤╪¯┘ç┘è┘¶ ΓÇô ┘à┘¶┘è╪▒ ╪¯┘Â┘é╪¯╪╡┘ê┘ü).

╪╣╪¯┘à 1950 ╪¬┘à ┘ü╪¬╪¾ ╪╡┘ü ╪ú┘ê┘ ┘à╪¬┘ê╪│╪╖ ┘Â┘Â┘à╪▒╪⌐ ╪¯┘Â╪ú┘ê┘Â┘ë ┘ü┘è ┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪¯┘Â╪▒╪│┘à┘è╪⌐ ╪î ╪»╪▒╪│ ┘ü┘è┘ç ┘è┘ê╪│┘ü ┘à╪╣ ╪▓┘à┘Â╪¯╪³┘ç ╪¯┘Â╪░┘è┘¶ ╪¾╪¯╪▓┘ê╪¯ ╪╣┘Â┘ë ╪¯┘Â╪┤┘ç╪¯╪»╪⌐ ╪¯┘Â╪¸╪Î╪¬╪»╪¯╪³┘è╪⌐ ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶ ┘è╪»╪▒┘È┘É╪│┘ç┘à ╪î ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ╪╣┘Â┘è ╪¾╪│┘è┘¶ ╪╣╪Î╪»╪¯┘Â┘Â┘ç ╪î ┘ê╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ╪╣┘Â┘è ┘à┘é┘Â╪» ┘à┘¶ ╪¼╪▒╪¼┘ê╪╣ ╪î ┘ê╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ╪¾╪│┘è┘¶ ┘à┘ç┘¶╪¯ ╪î ┘ê╪Î╪╣╪» ╪¸┘¶╪¬┘ç╪¯╪´ ╪¯┘Â╪╣╪¯┘à ╪¯┘Â╪»╪▒╪¯╪│┘è ╪î ┘Â┘à ┘è╪╣╪» ┘ç┘¶╪¯┘â ┘ü╪╡┘ê┘ ╪»╪▒╪¯╪│┘è╪⌐ ╪î ╪¬╪│╪¬┘ê╪╣╪Î ╪¯┘Â╪╖┘Â╪¯╪Î ╪¯┘Â┘ê╪¯┘ü╪»┘è┘¶ ╪î ┘ê┘Â┘à ┘è╪╣╪» ┘ç┘¶╪¯┘â ╪ú┘è╪╢╪¯┘ï ╪î ╪ú╪│╪¯╪¬╪░╪⌐ ╪¬┘â┘ü┘è ┘Â╪¬╪║╪╖┘è╪⌐ ┘ü╪╡┘ê┘ ╪»╪▒╪¯╪│┘è╪⌐ ╪¸╪╢╪¯┘ü┘è╪⌐ ╪î ╪¯┘Â╪ú┘à╪▒ ╪¯┘Â╪░┘è ╪»┘ü╪╣ ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ┘à╪¾┘à╪» ╪╣╪╖┘ê┘è ╪¸┘Â┘ë ╪ú┘¶ ┘è┘¶┘é┘ ┘ê┘Â╪»┘ç ┘è┘ê╪│┘ü ╪¸┘Â┘ë ┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪¯┘Â╪╣╪¯┘à┘Â┘è╪⌐ ╪î ┘ü┘è ┘à┘¶╪╖┘é╪⌐ ╪▒╪ú╪│ ╪¯┘Â┘¶╪Î╪╣ ┘ü┘è ╪Î┘è╪▒┘ê╪¬ ╪î ┘ü╪░┘ç╪Î ╪Î╪▒┘ü┘é╪⌐ ╪ú╪¾╪» ╪▓┘à┘Â╪¯╪³┘ç ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪î ┘ê╪«╪╢╪╣╪¯ ┘Â╪¸┘à╪¬╪¾╪¯┘¶ ╪»╪«┘ê┘ ╪î ╪│┘§┘à┘É╪¾ ╪Î┘à┘ê╪¼╪Î┘ç ┘Â┘è┘ê╪│┘ü ╪î ╪Î╪ú┘¶ ┘è╪│╪¼┘È┘À┘ ┘ü┘è ╪¯┘Â╪╡┘ü ╪¯┘Â╪½╪¯┘¶┘è ╪¯┘Â┘à╪¬┘ê╪│╪╖ ╪î ┘ê╪╖┘Â╪Î ┘à┘¶ ╪▓┘à┘è┘Â┘ç ╪î ╪ú┘¶ ┘è╪╣┘è╪» ╪¯┘Â╪╡┘ü ╪¯┘Â╪ú┘ê┘ ╪¯┘Â┘à╪¬┘ê╪│╪╖ ╪î ╪¯┘Â╪ú┘à╪▒ ╪¯┘Â╪░┘è ┘Â┘à ┘è┘¶╪¯╪│╪Î┘ç ╪î ┘ü╪╣╪¯╪» ╪ú╪»╪▒╪¯╪¼┘ç ╪¸┘Â┘ë ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪î ┘ê╪»╪▒╪│ ┘è┘ê╪│┘ü ╪╣╪¯┘à┘ç ╪¯┘Â╪»╪▒╪¯╪│┘è ┘ü┘è ╪¯┘Â╪╣╪¯┘à 1951 ┘ê╪ú┘¶┘ç╪¯┘ç ╪Î┘¶╪¼╪¯╪¾ ╪î ┘ê┘Â┘à╪¯ ┘â╪¯┘¶╪¬ ╪¯┘Â┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪¯┘Â╪╣╪¯┘à┘Â┘è╪⌐ ╪¬╪¬╪╖┘Â╪Î ╪»┘ü╪╣ ┘é╪│╪╖┘‗ ┘à╪»╪▒╪│┘è ╪î ┘ü┘é╪» ╪Î╪¾╪½ ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼ ┘à╪¾┘à╪» ╪╣┘¶ ╪╖╪▒┘è┘é╪⌐ ┘Â┘¶┘é┘ ┘è┘ê╪│┘ü ╪¸┘Â┘ë ┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪▒╪│┘à┘è╪⌐ ┘ü┘è ╪Î┘è╪▒┘ê╪¬ ╪î ┘ü╪¯╪│╪¬╪╣╪¯┘¶ ╪Î╪╡╪»┘è┘é ┘Â┘ç ╪î ╪ú╪«╪Î╪▒┘ç ╪ú┘¶ ╪ú╪«╪¯┘ç ╪ú╪Î╪¯ ┘ü┘è╪╡┘ ┘à┘ê╪╕┘ü ╪┤╪▒╪╖┘è ╪Î┘Â╪»┘è ╪î ┘ê┘à╪│╪¨┘ê┘Â┘ç ╪¯┘Â╪ú╪╣┘Â┘ë ┘ç┘ê ┘ê╪▓┘è╪▒ ╪¯┘Â╪»╪¯╪«┘Â┘è╪⌐ ╪╣╪Î╪»╪¯┘Â┘Â┘ç ╪¯┘Â┘è╪¯┘ü┘è ╪î ╪¾┘è╪½ ┘è┘à┘â┘¶ ┘Â╪ú╪Î┘ê ┘ü┘è╪╡┘ ╪î ╪ú┘¶ ┘è╪¬┘ê╪│╪╖ ┘Â╪»┘ë ╪¯┘Â┘ê╪▓┘è╪▒ ╪î ┘Â┘é╪Î┘ê┘ ╪¬╪│╪¼┘è┘ ┘è┘ê╪│┘ü ┘ü┘è ┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪¯┘Â╪Î╪▒ ┘ê╪¯┘Â╪¸╪¾╪│╪¯┘¶ ╪î ┘ü┘è ┘à┘¶╪╖┘é╪⌐ ╪╖╪▒┘è┘é ╪¯┘Â╪¼╪»┘è╪»╪⌐ ╪î ┘ê┘ç╪░╪¯ ┘à╪¯ ╪¾╪╡┘ ╪Î╪¯┘Â┘ü╪╣┘ .

┘â╪¯┘¶ ┘à╪¾┘è ╪¯┘Â╪»┘è┘¶ ╪¯┘Â╪Î┘ê╪¯╪Î ╪î ┘à╪»┘è╪▒ ┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪¯┘Â╪Î╪▒ ┘ê╪¯┘Â╪¸╪¾╪│╪¯┘¶ ╪î ╪¾┘è╪½ ╪»╪▒╪│ ┘è┘ê╪│┘ü ┘ü┘è┘ç╪¯ ╪¾╪¬┘ë ╪ú┘¶┘ç┘ë ╪╡┘ü ╪¯┘Â╪Î┘â╪¯┘Â┘ê╪▒┘è╪¯ ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶ ┘è╪»╪▒╪│ ┘à╪╣┘ç ┘à┘¶ ┘à╪¼╪¯┘è┘Â┘è┘ç ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪î ┘à╪¾┘à╪» ╪Î╪¯╪┤╪¯ ┘ê╪¾╪│┘è┘¶ ╪¼┘à╪╣╪⌐ ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶ ┘à╪¾┘à╪» ╪ú╪│╪╣╪» ┘à┘ç┘¶╪¯ ┘ê╪ú╪«┘ê┘ç ╪ú╪¾┘à╪» ╪î ╪ú┘â╪Î╪▒ ╪│┘¶╪¯┘ï ┘à┘¶ ┘è┘ê╪│┘ü .

╪Î╪¬╪¯╪▒┘è╪« 11/11/1955 ╪î ╪¬┘à ╪¬╪╣┘è┘è┘¶ ┘è┘ê╪│┘ü ╪ú╪│╪¬╪¯╪░╪¯┘ï ╪▒╪│┘à┘è╪¯┘ï ╪î ┘ê╪Î╪»╪ú ╪╣┘à┘Â┘ç ╪╣┘¶╪»┘à╪¯ ╪¸┘Â╪¬╪¾┘é ╪Î┘¶╪¯╪´┘ï ╪╣┘Â┘ë ┘é╪▒╪¯╪▒ ┘ê╪▓╪¯╪▒╪⌐ ╪¯┘Â╪¬╪▒╪Î┘è╪⌐ ╪î ╪Î┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪Î┘Â╪»╪⌐ ╪¯┘Â┘â┘ê╪¯╪« ╪¯┘Â╪¬┘è ╪¬┘é╪╣ ╪┤┘à╪¯┘ ╪┤╪▒┘é ┘à╪»┘è┘¶╪⌐ ╪¯┘Â┘ç╪▒┘à┘ ╪î ┘é╪▒╪Î ┘ê╪¯╪»┘è ┘ü┘è╪│╪¯┘¶ ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶ ╪╣┘à┘Â┘ç ┘ü┘è ╪¬┘Â┘â ╪¯┘Â┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪¬╪ú╪│┘è╪│┘è╪¯┘ï ╪î ╪¾┘è╪½ ╪»╪▒╪│ ┘ü┘è┘ç╪¯ ┘Â┘à╪»╪⌐ ╪│┘¶╪¬┘è┘¶ ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶╪¬ ╪¬╪▒╪Î╪╖┘ç ╪╣┘Â╪¯┘é╪¯╪¬ ╪╖┘è╪Î╪⌐ ╪Î╪¯┘Â╪╖┘Â╪¯╪Î ┘ê╪░┘ê┘è┘ç┘à ╪î ╪¯┘Â┘à╪¬╪╣╪╖╪┤┘è┘¶ ┘Â┘Â╪╣┘Â┘à ┘ê╪¯┘Â┘à╪¾╪Î┘è┘¶ ┘Â┘à┘¶ ┘è╪¾┘à┘ ╪¸┘Â┘è┘ç┘à ╪¯┘Â┘à╪╣╪▒┘ü╪⌐ ╪î ┘ê┘ü┘è ╪¯┘Â╪│┘¶╪⌐ ╪¯┘Â╪½╪¯┘¶┘è╪⌐ ╪î ┘ü┘è ╪┤┘ç╪▒ ┘¶┘è╪│╪¯┘¶ ╪î ╪▓╪¯╪▒ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ╪î ╪ú╪¾╪» ┘à┘ü╪¬╪┤┘è ┘ê╪▓╪¯╪▒╪⌐ ╪¯┘Â╪¬╪▒╪Î┘è╪⌐ ╪î ┘Â┘Â╪¸╪╖┘Â╪¯╪╣ ╪╣┘Â┘ë ╪│┘è╪▒ ╪¯┘Â╪╣┘à┘Â┘è╪⌐ ╪¯┘Â╪¬╪▒╪Î┘ê┘è╪⌐ ┘ü┘è ┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪¯┘Â┘â┘ê╪¯╪« ╪î ┘ê╪╣┘¶╪»┘à╪¯ ╪╣┘Â┘à ╪¯┘Â┘à┘ü╪¬╪┤ ╪ú┘¶ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ┘à┘¶ ╪Î┘Â╪»╪⌐ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪î ╪╣╪▒╪╢ ╪╣┘Â┘è┘ç ╪¯┘Â╪¸┘¶╪¬┘é╪¯┘ ╪¸┘Â┘ë ┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ┘à╪¼╪»┘ ╪╣┘¶╪¼╪▒ ╪î ┘Â┘è┘â┘ê┘¶ ╪ú┘é╪▒╪Î ╪¸┘Â┘ë ╪Î┘Â╪»╪¬┘ç ╪¯┘Â╪¾╪Î┘è╪Î╪⌐ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪î ┘Â┘â┘¶ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ╪╖┘Â╪Î ┘à┘¶┘ç ╪ú┘¶ ╪¬┘â┘ê┘¶ ╪¯┘Â┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪¯┘Â╪¬┘è ╪│┘è┘¶╪¬┘é┘ ╪¸┘Â┘è┘ç╪¯ ╪ú┘é╪▒╪Î ╪¸┘Â┘ë ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪î ┘ü┘â╪¯┘¶╪¬ ┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪¯┘Â┘ç╪Î╪¯╪▒┘è╪⌐ ┘ç┘è ╪¯┘Â╪«┘è╪¯╪▒ ╪¯┘Â╪ú┘¶╪│╪Î ╪î ┘ê┘ç┘â╪░╪¯ ╪¾╪╡┘ .

┘è╪░┘â╪▒ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ╪ú┘¶ ┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪¯┘Â┘â┘ê╪¯╪« ┘ü┘è ┘à┘¶╪╖┘é╪⌐ ╪¯┘Â┘ç╪▒┘à┘ ┘â╪¯┘¶╪¬ ┘ü┘é┘è╪▒╪⌐ ┘ê╪Î╪│┘è╪╖╪⌐ ┘ê┘Â┘à ┘è┘â┘¶ ┘ü┘è┘ç╪¯ ┘à┘é╪¯╪╣╪» ┘à╪»╪▒╪│┘è╪⌐ ┘ê╪╖╪¯┘ê┘Â╪¯╪¬ ┘ê┘â╪▒╪¯╪│┘è ╪î ┘ü┘é╪¯┘à ┘à╪╣ ╪▓┘à┘Â╪¯╪³┘ç ╪¯┘Â┘à╪»╪▒╪│┘è┘¶ ╪Î╪╖┘Â╪Î ╪¬╪¼┘ç┘è╪▓╪¯╪¬ ┘Â┘Â┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪î ┘ê┘é╪» ╪¸╪│╪¬╪¼╪¯╪Î╪¬ ┘ê╪▓╪¯╪▒╪⌐ ╪¯┘Â╪¬╪▒╪Î┘è╪⌐ ┘Â╪╖┘Â╪Î┘ç┘à ╪î ┘ê╪¬╪¾╪│┘È┘À┘¶ ┘ê╪╢╪╣ ╪¯┘Â┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ┘¶╪│╪Î┘è╪¯┘ï ╪î ┘ê┘é╪» ╪¬╪╣┘Â┘È┘À┘é ╪ú┘ç╪¯┘Â┘è ╪¯┘Â┘â┘ê╪¯╪« ╪Î╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ╪¯┘Â╪┤╪¯╪Î ╪î ╪¯┘Â┘à╪¬╪¾┘à╪│ ┘Â┘Â╪¬╪▒╪Î┘è╪⌐ ┘ê╪¯┘Â╪¬╪╣┘Â┘è┘à ╪î ┘ê╪¯┘Â╪¾╪¯┘à┘ ┘Â╪▒┘ê╪¾┘è╪⌐ ╪║┘¶┘è╪⌐ ╪Î╪¯┘Â┘à╪╣╪¯╪▒┘ü ╪î ┘ê╪¾╪Î┘È┘‗ ╪┤╪»┘è╪»┘‗ ┘Â┘Â╪¸┘¶╪╢╪Î╪¯╪╖ ┘ê╪¯┘Â┘à╪¬╪¯╪Î╪╣╪⌐ ┘ê╪¬┘¶╪╕┘è┘à ╪¯┘Â┘ê┘é╪¬ ╪î ┘Â╪░┘Â┘â ╪╣┘¶╪»┘à╪¯ ╪╡╪»╪▒ ┘é╪▒╪¯╪▒ ┘ê╪▓╪¯╪▒╪⌐ ╪¯┘Â╪¬╪▒╪Î┘è╪⌐ ╪Î┘¶┘é┘Â┘ç ╪¸┘Â┘ë ┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪¯┘Â┘ç┘É╪Î┘È┘À╪¯╪▒┘è╪⌐ ╪«╪▒╪¼ ┘à╪╣ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ┘ê┘ü╪» ┘à┘ê╪»┘È┘É╪╣ ┘à┘¶ ╪ú┘ç╪¯┘Â┘è ╪Î┘Â╪»╪⌐ ╪¯┘Â┘â┘ê╪¯╪« ╪î ╪┤┘è┘È┘À╪╣┘ç ╪¸┘Â┘ë ┘à┘¶╪╖┘é╪⌐ ╪Î┘è╪¯╪»╪▒ ╪¯┘Â┘â┘ê╪¯╪« ╪╣┘¶╪» ┘à╪»╪«┘ ╪¯┘Â╪Î┘Â╪»╪⌐ ╪î ┘ê╪ú╪╣╪▒╪Î ┘Â┘ç ╪Î╪╣╪╢ ╪¯┘Â┘à┘ê╪»┘È┘É╪╣┘è┘¶ ╪╣┘¶ ╪¬┘à╪│┘â┘ç┘à ╪Î╪Î┘é╪¯╪³┘ç ╪╣┘¶╪»┘ç┘à ╪î ┘ê╪▒┘À╪¼┘À┘ê┘ç ╪ú┘¶ ┘è╪╣┘ê╪» ╪╣┘¶ ┘é╪▒╪¯╪▒┘ç ┘ê┘è╪Î┘é┘ë ┘è╪»┘À╪▒┘È┘É╪│ ╪ú╪Î┘¶╪¯╪´┘ç┘à ╪î ┘Â┘â┘¶ ╪¯┘Â╪╣┘é┘Â╪¯╪´ ┘à┘¶ ╪¯┘Â┘à┘ê╪»╪╣┘è┘¶ ╪î ┘é╪¯┘Â┘ê╪¯ ┘Â╪▒┘ü╪¯┘é┘ç┘à " ╪╣┘Â┘è┘¶╪¯ ╪ú┘¶ ┘Â╪¯ ┘¶╪¬╪│╪Î╪Î ┘Â┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ╪Î╪ú┘è ╪ú╪░┘ë ╪ú┘ê ╪╢╪▒╪▒ ╪î ┘Â╪ú┘¶ ┘à╪«╪¯┘Â┘ü╪⌐ ╪¬╪╖╪Î┘è┘é ┘à╪▒╪│┘ê┘à ┘¶┘é┘ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ╪¯┘Â╪╡╪¯╪»╪▒ ╪╣┘¶ ┘ê╪▓╪¯╪▒╪⌐ ╪¯┘Â╪¬╪▒╪Î┘è╪⌐ ╪¯┘Â┘ê╪╖┘¶┘è╪⌐ ╪│╪¬╪¬╪│╪Î╪Î ╪Î┘é╪╖╪╣ ╪▒╪¯╪¬╪Î ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘ê╪▒╪▓┘é┘ç ╪î ┘ê┘ç╪░╪¯ ╪ú┘à╪▒ ┘Â╪¯ ┘è┘Â┘è┘é ╪ú┘¶ ┘¶╪▒╪╢┘ë ╪Î┘ç ╪î ┘ü┘é╪Î┘ ╪¯┘Â╪¼┘à┘è╪╣ ╪Î╪▒╪¾┘è┘ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘ê┘ê╪»╪╣┘ê┘ç ╪Î╪╖╪▒┘è┘é╪⌐ ╪╣╪¯╪╖┘ü┘è╪⌐ ╪¼┘à┘è┘Â╪⌐ ╪î ┘â┘à╪¯ ┘ç┘ê ╪¾╪¯┘ ╪¯┘Â╪Î┘é╪¯╪╣┘è┘è┘¶ ╪╣╪¯╪»╪⌐ ┘ü┘è ╪¬╪╣╪¯┘à┘Â┘ç┘à ┘à╪╣ ╪¯┘Â╪╢┘è┘ê┘ü ╪î ┘ê╪Î┘é┘è╪¬ ┘ç╪░┘ç ╪¯┘Â╪░┘â╪▒┘ë ┘à┘à╪¬╪╣╪⌐ ┘Â┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ┘ê┘à╪»╪╣╪¯╪⌐┘ï ┘Â┘ç ┘Â┘Â╪¸╪╣╪¬╪▓╪¯╪▓ ┘ê╪¯┘Â┘ü╪«╪▒ ╪Î╪¾╪Î ╪¯┘Â┘¶╪¯╪│ ┘ê╪¬┘é╪»┘è╪▒┘ç┘à ┘Â╪¼┘ç┘ê╪»┘ç ┘ê╪¸╪«┘Â╪¯╪╡┘ç ┘ü┘è ╪╣┘à┘Â┘ç.

┘è╪░┘â╪▒ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ╪╣╪╖┘ê┘è ╪î ╪ú┘¶┘ç ┘â╪¯┘¶ ┘è┘ê╪¼╪» ┘ü┘è ╪¯┘Â┘â┘ê╪¯╪« ╪╣╪¯╪³┘Â╪¬╪¯┘¶ ╪ú╪│╪¯╪│┘è╪¬╪¯┘¶ ╪î ┘à┘¶┘ç╪¯ ╪╣╪¯╪³┘Â╪⌐ ╪¯┘Â┘ç┘é ╪î ┘ê┘è╪░┘â╪▒ ┘à┘¶ ╪¬┘Â╪¯┘à┘è╪░┘ç ┘è┘ê┘à┘ç╪¯ ╪¾╪│┘¶ ╪¯┘Â┘ç┘é ╪¯┘Â╪░┘è ╪╡╪¯╪▒ ┘Â╪¯╪¾┘é╪¯┘ï ╪ú╪│╪¬╪¯╪░╪¯┘ï ┘ü┘è ╪½╪¯┘¶┘ê┘è╪⌐ ╪¯┘Â┘ç╪▒┘à┘ ╪î ┘ê╪╣╪Î╪»╪¯┘Â┘Â┘ç ╪¯┘Â┘ç┘é ╪¯┘Â╪░┘è ╪╡╪¯╪▒ ┘Â╪¯╪¾┘é╪¯┘ï ┘à╪»┘è╪▒╪¯┘ï ┘Â┘à╪╣┘à┘ ╪Î┘Â╪¯╪╖ ┘ê╪│┘è╪▒╪¯┘à┘è┘â ┘ü┘è ┘à┘¶╪╖┘é╪⌐ ╪¯┘Â┘é╪¯╪╣ .

╪╣╪¯┘à 1958 ┘ê╪Î┘¶╪¯╪´┘ï ╪╣┘Â┘ë ╪▒╪║╪Î╪¬┘ç ╪î ┘ê┘¶╪¬┘è╪¼╪⌐ ╪¸┘¶╪¬┘é╪¯┘Â┘ç ┘Â┘Â╪¬╪»╪▒┘è╪│ ┘ü┘è ┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪¯┘Â┘ç╪Î╪¯╪▒┘è╪⌐ ╪¸┘é╪¬╪▒╪Î ╪«╪╖┘ê╪⌐ ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪î ┘ü╪¬╪▓┘ê┘È┘À╪¼ ┘à┘¶ ╪┤╪▒┘è┘â╪⌐ ╪¾┘è╪¯╪¬┘ç ╪▓┘è┘¶╪Î ╪╣┘Â┘è ╪╢╪¯┘ê┘è ╪î ┘ê╪ú╪«╪░ ┘à╪╣┘ç ╪▓┘ê╪¼╪¬┘ç ╪¸┘Â┘ë ╪¯┘Â┘ç╪Î╪¯╪▒┘è╪⌐ ╪¾┘è╪½ ╪¸╪│╪¬╪ú╪¼╪▒ ┘Â┘ç╪¯ ╪Î┘è╪¬╪¯┘ï ┘à╪¨┘Â┘ü╪¯┘ï ┘à┘¶ ╪║╪▒┘ü╪⌐ ┘ê╪¯╪¾╪»╪⌐ ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶╪¬ ┘ç╪░┘ç ╪¯┘Â╪ú┘à┘ê╪▒ ┘à┘é╪Î┘ê┘Â╪⌐ ┘ê┘à╪│╪¬╪│╪¯╪║╪⌐ ┘è┘ê┘à┘ç╪¯ ╪î ┘ê┘Â╪¯ ┘è╪╣╪¬╪Î╪▒ ┘ü┘è┘ç╪¯ ╪ú┘è ┘¶┘é╪╡ ╪î ┘ê╪»╪▒┘È┘À╪│ ┘à╪╣ ╪▓┘à┘è┘Â┘ç ╪¯┘Â┘ê╪¾┘è╪» ┘ü┘è ┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪¯┘Â┘ç╪Î╪¯╪▒┘è╪⌐ ┘è┘ê╪│┘ü ╪┤╪╣╪Î╪¯┘¶ ╪î ┘ü╪╡╪¯╪▒┘ê╪¯ ┘è┘ê╪│┘ü┘è┘¶ ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶╪¬ ┘ç╪░┘ç ┘ç┘è ╪¯┘Â┘à╪▒╪⌐ ╪¯┘Â╪ú┘ê┘Â┘ë ┘ü┘è ╪Î┘Â╪»╪⌐ ╪¯┘Â┘ç╪Î╪¯╪▒┘è╪⌐ ╪î ╪¯┘Â╪¬┘è ┘è┘ü╪¬╪¾ ┘ü┘è┘ç╪¯ ╪╡┘ü ╪│╪▒╪¬┘ü┘è┘â╪¯ (╪¯┘Â╪«╪¯┘à╪│ ╪¸╪Î╪¬╪»╪¯╪³┘è) ┘ê┘â╪¯┘¶ ┘è╪╢┘à ╪¸╪½┘¶╪¯ ╪╣╪┤╪▒ ╪¬┘Â┘à┘è╪░╪¯┘ï ╪î ┘ê┘ü┘è ┘¶┘ç╪¯┘è╪⌐ ╪¯┘Â╪╣╪¯┘à ╪¯┘Â╪»╪▒╪¯╪│┘è ╪¬┘é╪»┘à ╪¼┘à┘è╪╣ ╪¯┘Â╪¬┘Â╪¯┘à┘è╪░ ╪╣┘Â┘ë ╪¯┘Â╪¸┘à╪¬╪¾╪¯┘¶ ╪¯┘Â╪▒╪│┘à┘è ╪î ┘ü┘¶╪¼╪¾ ┘à┘¶┘ç┘à ╪¬╪│╪╣╪⌐ ╪╖┘Â╪¯╪Î ╪î ┘ê┘é╪» ╪¸╪╣╪¬┘î╪Î┘É╪▒ ┘ç╪░╪¯ ╪¯┘Â╪ú┘à╪▒ ┘è┘ê┘à┘ç╪¯ ╪¸┘¶╪¼╪¯╪▓╪¯┘ï ╪╣┘Â┘à┘è╪¯┘ï ┘¶┘ê╪╣┘è╪¯┘ï ╪╣┘Â┘ë ┘à╪│╪¬┘ê┘ë ╪¯┘Â┘ç╪Î╪¯╪▒┘è╪⌐ ╪î ┘ê┘¶╪¬┘è╪¼╪⌐ ╪¸┘¶╪Î┘ç╪¯╪▒ ╪░┘ê┘è ╪¯┘Â╪╖┘Â╪¯╪Î ┘ê┘ü╪╣╪¯┘Â┘è╪¯╪¬ ╪¯┘Â╪Î┘Â╪»╪⌐ ╪Î┘ç╪░╪¯ ╪¯┘Â╪¾╪»╪½ ╪¯┘Â╪¸╪│╪¬╪½┘¶╪¯╪³┘è ╪¯┘Â╪║┘è╪▒ ┘à╪¬┘ê┘é╪╣ ╪î ┘ü┘é╪» ┘é╪»┘È┘À┘à┘ê╪¯ ┘Â┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░┘è┘¶ ╪¯┘Â┘â┘ü┘ê╪´╪¯┘è┘¶ ╪¸╪½┘¶╪¯ ╪╣╪┤╪▒ ╪«╪▒┘ê┘ü╪¯┘ï ╪î ┘ü╪¯╪¾╪¬╪¯╪▒ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░╪¯┘¶ ┘à╪¯╪░╪¯ ┘è╪╡┘¶╪╣╪¯┘¶ ╪Î┘ç╪░┘ç ╪¯┘Â╪┤┘È┘À┘Â┘Ê╪╣┘À╪⌐┘É (╪¯┘Â┘é╪╖┘è╪╣) ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪«╪▒╪¯┘ü ╪î ┘ü╪╡╪¯╪▒┘ê╪¯ ┘è╪░╪Î╪¾┘ê┘¶ ┘â┘Â┘È┘À ╪ú╪│╪Î┘ê╪╣ ╪î ┘ê╪¯╪¾╪»╪¯┘ï ┘à┘¶┘ç╪¯ ╪î ╪╣┘Â┘ë ╪┤╪▒┘ü ╪¯┘Â┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ┘ê╪Î╪╣╪╢ ┘ü╪╣╪¯┘Â┘è╪¯╪¬ ╪¯┘Â╪Î┘Â╪»╪⌐ ┘à╪½┘ ╪¯┘Â┘à╪«╪¬╪¯╪▒ ┘ê╪Î╪╣╪╢ ╪¯┘Â┘ê╪¼┘ç╪¯╪´ ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶╪¬ ╪¬╪│┘ê╪» ┘ç╪░┘ç ╪¯┘Â┘ê┘Â╪¯╪³┘à ╪ú╪¼┘ê╪¯╪´┘ï ╪¼┘à┘è┘Â╪⌐┘ï ┘ê┘Â╪╖┘è┘ü╪⌐┘ï ╪î ┘à┘ü╪╣┘à╪⌐┘ï ╪Î╪¯┘Â╪¸┘Â┘ü╪⌐ ┘ê╪¯┘Â┘à╪¾╪Î╪⌐ ╪î ╪Î┘è┘¶ ╪¯┘Â╪╖┘Â╪¯╪Î ┘ê╪░┘ê┘è┘ç┘à ┘ê╪Î┘è┘¶ ╪¯┘Â┘à╪╣┘Â┘à┘è┘¶ .

╪»╪▒┘È┘À╪│ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ╪╣╪╖┘ê┘è ┘ü┘è ╪¯┘Â┘ç╪Î╪¯╪▒┘è╪⌐ ╪│╪¬ ╪│┘¶┘ê╪¯╪¬ ╪î ┘ê┘è╪░┘â╪▒ ┘à┘¶ ╪¬┘Â╪¯┘à┘è╪░┘ç ┘à╪¾┘à╪» ╪ú╪Î┘ê ┘ç┘à┘è┘¶ ╪¯┘Â╪░┘è ╪╡╪¯╪▒ ┘Â╪¯╪¾┘é╪¯┘ï ╪╢╪¯╪Î╪╖╪¯┘ï ┘ü┘è ╪¯┘Â╪¼┘è╪┤ ╪¯┘Â┘Â╪Î┘¶╪¯┘¶┘è ╪î ┘ê┘â┘à ╪¬┘ü╪¯╪¼╪ú ┘ê┘ü╪▒╪¾ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ╪Î┘Â┘é╪¯╪´ ╪¬┘Â┘à┘è╪░┘ç ╪î ╪╣┘¶╪»┘à╪¯ ╪¸┘Â╪¬┘é╪¯┘ç ╪╣╪¯┘à 1974 ┘ü┘è ┘à┘¶╪╖┘é╪⌐ ╪¯┘Â┘¶┘ê┘è╪▒┘è ┘ü┘è ╪Î┘è╪▒┘ê╪¬ ┘ü╪¬┘é╪»┘à ╪¯┘Â╪╢╪¯╪Î╪╖ ╪Î┘à╪┤┘è╪⌐ ╪╣╪│┘â╪▒┘è╪⌐ ┘¶╪¾┘ê ╪ú╪│╪¬╪¯╪░┘ç ╪î ┘ê┘é╪»┘È┘À┘à ┘Â┘ç ╪¯┘Â╪¬╪¾┘è╪⌐ ╪¯┘Â╪╣╪│┘â╪▒┘è╪⌐ ╪î ╪Î┘â┘ ╪¼╪»┘è╪⌐ ┘ê┘ê┘é╪¯╪▒ ╪î ┘Â┘â┘¶ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ┘Â┘à ┘è╪╣╪▒┘ü ╪¬┘Â┘à┘è╪░┘ç ╪î ┘¶╪¬┘è╪¼╪⌐ ╪¬╪║┘è╪▒ ┘à┘Â╪¯┘à╪¾┘ç ╪î ┘ü╪╣╪▒┘È┘À┘ü┘ç ╪¯┘Â╪¬┘Â┘à┘è╪░ ╪Î┘¶┘ü╪│┘ç ┘ê╪╣╪¯┘¶┘é┘ç ╪╣┘¶╪¯┘é╪¯┘ï ╪¾╪¯╪▒╪¯┘ï ╪î ┘ê┘à┘¶ ╪¬┘Â╪¯┘à╪░╪¬┘ç ╪ú┘è╪╢╪¯┘ï ┘ü┘è ┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪¯┘Â┘ç╪Î╪¯╪▒┘è╪⌐ ╪î ╪¯┘Â╪»┘â╪¬┘ê╪▒ ╪╣┘Â┘è ╪ú╪Î┘ê ┘ç┘à┘è┘¶ ╪î ╪¯┘Â╪░┘è ╪╡╪¯╪▒ ┘Â╪¯╪¾┘é╪¯┘ï ╪╖╪Î┘è╪Î ┘é╪╢╪¯╪´ ╪¾╪¯╪╡╪Î┘è╪¯╪î┘ê┘â╪░┘Â┘â ┘â╪¯┘¶ ╪ú╪¾╪» ╪¬┘Â╪¯┘à╪░╪¬┘ç ╪ú┘è╪╢╪¯┘ï ╪¯┘Â╪»┘â╪¬┘ê╪▒ ┘è┘ê┘¶╪│ ╪¯┘Â╪▓┘è┘¶ .

╪╣╪¯┘à 1963 ╪¬┘à ┘¶┘é┘ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ╪╣╪╖┘ê┘è ╪¸┘Â┘ë ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪î ┘ü╪╣╪¯╪» ╪¸┘Â┘ë ╪ú┘ç┘Â┘ç ┘ê╪¼┘è╪▒╪¯┘¶┘ç ┘ê╪▒┘ü╪¯┘é ╪»╪▒╪Î┘ç ╪î ╪¾╪¯┘à┘Â╪¯┘ï ╪¬╪¼╪¯╪▒╪Î┘ç ╪¯┘Â╪¬╪ú╪│┘è╪│┘è╪⌐ ╪î ┘ê╪¸┘¶╪¼╪¯╪▓╪¯╪¬┘ç ╪¯┘Â╪▒╪¯╪³╪╣╪⌐ ┘ü┘è ┘à╪¼╪¯┘ ╪¯┘Â╪¬╪▒╪Î┘è╪⌐ ┘ê╪¯┘Â╪¬╪╣┘Â┘è┘à ╪î ┘ü╪¯╪│╪¬┘é╪Î┘Â┘ç ╪¯┘Â┘à╪▒╪Î┘è ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ╪╣┘Â┘è ╪╣╪Î╪»╪¯┘Â┘Â┘ç ╪î ╪¯┘Â╪░┘è ┘â╪¯┘¶ ┘è╪╣╪¯┘¶┘è ┘à┘¶ ╪╢╪║╪╖ ┘â╪Î┘è╪▒ ╪î ╪ú╪»┘È┘À┘ë ╪¸┘Â┘ë ╪¾╪╡┘ê┘ ╪Î╪╣╪╢ ╪¯┘Â╪¬╪┤╪¬╪¬ ┘ü┘è ┘à╪»╪¯╪▒╪│ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪î ┘¶╪¬┘è╪¼╪⌐ ╪╢┘è┘é ┘à╪│╪¯╪¾╪¯╪¬ ╪¯┘Â┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪¯┘Â╪ú┘ê┘Â┘ë ┘ü┘è ╪¾╪¯╪▒╪⌐ ╪¯┘Â╪Î╪▒┘â╪⌐ ╪î ╪¯┘Â╪¬┘è ╪ú╪╢┘è┘ü ╪¸┘Â┘è┘ç╪¯ ╪╣╪»╪» ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪Î┘è┘ê╪¬ ╪¯┘Â┘à╪│╪¬╪ú╪¼╪▒╪⌐ ╪î ╪¯┘Â╪¬┘è ╪¬╪¾┘ê┘Â╪¬ ╪¸┘Â┘ë ┘à╪»╪¯╪▒╪│ ┘à╪¬╪Î╪¯╪╣╪»╪⌐ ╪î ┘ê┘è╪╡╪╣╪Î ╪╢╪Î╪╖┘ç╪¯ ╪¸╪»╪¯╪▒┘è╪¯┘ï ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶╪¬ ┘é╪» ╪Î╪¯╪┤╪▒╪¬ ┘ê╪▓╪¯╪▒╪⌐ ╪¯┘Â╪¬╪▒╪Î┘è╪⌐ ╪î ┘ü┘è ╪Î┘¶╪¯╪´ ┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪¯┘Â╪Î╪▒┘â╪⌐ ╪¯┘Â┘à╪¬┘ê╪│╪╖╪⌐ ╪╣┘Â┘ë ╪╣┘é╪¯╪▒ ╪¯┘Â╪Î╪▒┘â╪⌐ ╪¯┘Â╪¬┘è ╪¾┘à┘ ╪¯┘Â╪¾┘è ╪¸╪│┘à┘ç╪¯ ┘à┘¶╪░ ┘¶╪┤┘ê╪´ ╪Î┘Â╪»╪⌐ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪¸┘Â┘ë ┘è┘ê┘à┘¶╪¯ ┘ç╪░╪¯ ╪î ┘ü┘À╪╣┘À┘Â┘È┘À┘à ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ╪╣╪╖┘ê┘è ╪¯┘Â┘Â╪║╪⌐ ╪¯┘Â╪╣╪▒╪Î┘è╪⌐ ┘Â╪╖┘Â╪¯╪Î ╪¯┘Â╪│╪▒╪¬┘ü┘è┘â╪¯ ┘à╪»╪⌐ ╪│┘¶╪¬┘è┘¶ ╪î ┘ê╪Î╪¯╪┤╪▒ ╪Î╪»╪▒╪¯╪│╪⌐ ╪¯┘Â┘à╪¾╪¯┘à╪¯╪⌐ ┘ü┘è ╪¯┘Â╪¼╪¯┘à╪╣╪⌐ ┘ü┘è ┘¶┘ü╪│ ╪¯┘Â┘ê┘é╪¬ ╪î ┘ê╪Î╪╣╪» ┘à╪▒┘ê╪▒ ╪¯┘Â╪│┘¶╪¬┘è┘¶ ╪î ┘é╪▒┘È┘À╪▒╪¬ ┘ê╪▓╪¯╪▒╪⌐ ╪¯┘Â╪¬╪▒╪Î┘è╪⌐ ┘ê╪¯┘Â╪¬╪╣┘Â┘è┘à ╪î ╪¬╪ú╪│┘è╪│ ┘à╪»╪▒╪│╪¬┘è┘¶ ╪¸╪Î╪¬╪»╪¯╪³┘è╪¬┘è┘¶ ┘ü┘è ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪î ╪¸╪│╪¬┘Â┘à ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘¶╪¯┘è┘ü ┘à╪▒╪╣┘è ╪¸╪»╪¯╪▒╪⌐ ╪¸╪¾╪»╪¯┘ç╪¯ ╪î ┘ê╪¸╪│╪¬┘Â┘à ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ╪╣╪╖┘ê┘è ╪¸╪»╪¯╪▒╪⌐ ╪¯┘Â┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪¯┘Â╪½╪¯┘¶┘è╪⌐ ╪¯┘Â╪¬┘è ┘ç┘è ╪¯┘Â┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪¯┘Â┘é╪»┘è┘à╪⌐ ┘ü┘è ╪¾╪¯╪▒╪⌐ ╪¯┘Â╪Î╪▒┘â╪⌐ ╪î ┘ê╪Î┘é┘è ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ╪╣┘Â┘è ╪¾╪│┘è┘¶ ╪╣╪Î╪»╪¯┘Â┘Â┘ç ┘à╪┤╪▒┘ü╪¯┘ï ╪╣┘Â┘ë ╪¸╪»╪¯╪▒╪⌐ ╪¯┘Â┘à╪»╪¯╪▒╪│ ╪¯┘Â╪½┘Â╪¯╪½ ╪¯┘Â╪¸╪Î╪¬╪»╪¯╪³┘è╪¬┘è┘¶ ┘ê╪¯┘Â┘à╪¬┘ê╪│╪╖╪⌐ ╪î ╪Î╪│╪Î╪Î ╪«╪Î╪▒╪¬┘ç ┘ê╪¾┘è┘ê┘è╪¬┘ç ╪î ┘ê╪½┘é╪⌐ ╪¯┘Â╪ú┘ç╪¯┘Â┘è ┘ê╪¯┘Â┘à╪╣┘Â┘à┘è┘¶ ┘ü┘è┘ç ╪î ┘ê┘é╪» ╪¸╪┤╪¬┘ç╪▒╪¬ ┘à╪»╪¯╪▒╪│ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ┘ü┘è ╪¬┘Â┘â ╪¯┘Â┘à╪▒╪¾┘Â╪⌐ ╪Î┘â┘ü╪¯╪´╪¬┘ç╪¯ ┘ê┘à╪│╪¬┘ê╪¯┘ç╪¯ ╪¯┘Â╪¼┘è╪» ╪î ┘ê┘¶╪│╪Î╪⌐ ╪¯┘Â┘¶╪¼╪¯╪¾ ╪¯┘Â┘à╪▒╪¬┘ü╪╣╪⌐ ┘ü┘è┘ç╪¯.

╪╣╪¯┘à 1971 ╪¾╪╡┘ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ╪╣╪╖┘ê┘è ╪╣┘Â┘ë ╪¸╪¼╪¯╪▓╪⌐ ┘ü┘è ╪¯┘Â╪¾┘é┘ê┘é ╪î ┘ê┘ü┘è ╪¯┘Â╪╣╪¯┘à 1975 ╪╡╪»╪▒ ┘é╪▒╪¯╪▒ ╪Î┘¶┘é┘Â┘ç ┘à┘¶ ╪¸╪»╪¯╪▒╪⌐ ╪¯┘Â┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪¯┘Â╪¸╪Î╪¬╪»╪¯╪³┘è╪⌐ ┘ü┘è ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪î ╪¸┘Â┘ë ╪»╪¯╪³╪▒╪⌐ ╪¯┘Â╪¬╪▒╪Î┘è╪⌐ ┘ü┘è ╪╡┘è╪»╪¯ ╪î ╪¯┘Â╪¬┘è ┘â╪¯┘¶╪¬ ┘è┘ê┘à┘ç╪¯ ╪Î╪¸╪»╪¯╪▒╪⌐ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ╪╣╪Î╪» ╪¯┘Â┘à┘¶╪╣┘à ┘¶╪╕╪¯┘à ╪î ┘ü┘à╪¯ ┘â╪¯┘¶ ┘à┘¶ ╪░┘ê┘è ╪¯┘Â╪╖┘Â╪¯╪Î ╪î ┘¶╪¬┘è╪¼╪⌐ ┘é┘¶╪¯╪╣╪¬┘ç┘à ╪Î╪¯┘Â╪ú╪»╪¯╪´ ╪¯┘Â┘à┘à┘è╪▓┘Â┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ╪î ╪¸┘Â╪¯ ╪ú┘¶ ╪¸╪╣╪¬╪▒╪╢┘ê╪¯ ╪╣┘Â┘ë ┘ç╪░╪¯ ╪¯┘Â┘é╪▒╪¯╪▒ ┘ê╪¯╪¼╪¬┘à╪╣┘ê╪¯ ╪ú┘à╪¯┘à ╪¯┘Â┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪î ┘ê╪¯╪╣┘Â┘¶┘ê╪¯ ╪ú┘¶┘ç┘à ┘Â┘¶ ┘è╪│┘à╪¾┘ê╪¯ ╪Î┘ü╪¬╪¾┘ç╪¯ ╪Î╪╣╪» ╪¯┘Â┘è┘ê┘à ╪î ╪¸┘Â╪¯ ╪¸╪░╪¯ ╪¬╪▒╪¯╪¼╪╣╪¬ ┘ê╪▓╪¯╪▒╪⌐ ╪¯┘Â╪¬╪▒╪Î┘è╪⌐ ╪╣┘¶ ┘é╪▒╪¯╪▒┘ç╪¯ ╪î ┘ê╪ú╪Î┘é╪¬ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ╪╣╪╖┘ê┘è ┘à╪»┘è╪▒╪¯┘ï ┘Â┘Â┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪î ┘ê┘ç┘â╪░╪¯ ┘â╪¯┘¶ ╪î ╪¾┘è╪½ ╪Î┘é┘è ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ┘ü┘è ╪«╪»┘à╪⌐ ╪ú┘ç┘Â┘ç ┘ü┘è ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪î ┘à┘Â╪Î┘è╪¯┘ï ╪▒╪║╪Î╪¬┘ç┘à ┘ê┘à┘é╪»┘È┘É┘à╪¯┘ï ╪¬╪¼╪▒╪Î╪⌐ ╪▒╪¯╪³╪╣╪⌐ ┘ü┘è ╪¯┘Â╪¬╪▒╪Î┘è╪⌐ ┘ê╪¯┘Â╪¬╪╣┘Â┘è┘à .

┘ê╪╕┘ ╪¯┘Â┘ê╪╢╪╣ ╪╣┘Â┘ë ┘ç╪░╪¯ ╪¯┘Â╪¾╪¯┘ ╪î ╪¸┘Â┘ë ╪ú┘¶ ┘ê┘é╪╣╪¬ ╪¯┘Â╪¾╪▒╪Î ╪¯┘Â╪ú┘ç┘Â┘è╪⌐ ┘ü┘è ┘Â╪Î┘¶╪¯┘¶ ╪î ┘ê╪╡╪¯╪▒ ╪¯┘Â┘ê╪╢╪╣ ┘è╪▓╪»╪¯╪» ╪│┘ê╪´╪¯┘ï ╪î ┘ê╪Î╪»╪ú╪¬ ╪¯┘Â╪ú┘ê╪╢╪¯╪╣ ╪¯┘Â╪ú┘à┘¶┘è╪⌐ ┘ü┘è ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪¬╪¬╪ú╪½╪▒ ┘ê╪¬╪╢╪╖╪▒╪Î ╪î ╪¸┘Â┘ë ╪ú┘¶ ╪¬┘à ╪¬┘ç╪¼┘è╪▒ ╪¯┘Â╪¼╪▓╪´ ╪¯┘Â╪ú┘â╪Î╪▒ ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à┘è┘è┘¶ ┘à┘¶ ╪Î┘Â╪»╪¬┘ç┘à ╪î ╪Î╪╣╪» ╪»╪«┘ê┘ ╪¯┘Â╪╡┘ç╪¯┘è┘¶╪⌐ ╪¸┘Â┘è┘ç╪¯ ╪Î┘ê╪¯╪│╪╖╪⌐ ╪¯┘Â┘à┘è┘Â┘è╪┤┘è╪¯╪¬ ╪¯┘Â╪╣┘à┘è┘Â╪⌐ ╪î ╪¯┘Â╪¬┘è ╪╣╪¯╪½╪¬ ┘ü┘è ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪«╪▒╪¯╪Î╪¯┘ï ┘ê╪»┘à╪¯╪▒╪¯┘ï ┘ê┘é╪¬┘Â╪¯┘ï ╪î ┘ü┘é╪¯┘à╪¬ ╪Î╪¸╪║╪¬┘è╪¯┘ ╪╖╪Î┘è╪Î ╪¯┘Â┘ü┘é╪▒╪¯╪´ ┘ê╪ú┘è┘é┘ê┘¶╪⌐ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ┘ü┘è ╪¯┘Â╪╣╪╖╪¯╪´ ┘ê╪¯┘Â╪¬╪╢╪¾┘è╪⌐ ╪¯┘Â╪»┘â╪¬┘ê╪▒ ╪┤┘â╪▒╪¯┘Â┘Â┘ç ┘â╪▒┘à ╪î ┘ê╪½┘§┘Â┘È┘À╪⌐ ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪┤╪Î╪¯╪Î ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à┘è┘è┘¶ ╪¯┘Â╪ú╪Î╪▒┘è╪¯╪´ ╪î ╪╕┘Â┘à╪¯┘ï ┘ê╪╣╪»┘ê╪¯┘¶╪¯┘ï ╪î ┘ê╪ú╪¬╪Î╪╣┘ê╪¯ ┘ç╪░┘ç ╪¯┘Â╪¼╪▒╪¯╪³┘à ╪Î╪¸┘ü╪¬╪╣╪¯┘ ┘à╪¼╪▓╪▒╪⌐ ┘à╪▒┘ê╪╣╪⌐ ╪î ╪▒╪¯╪¾ ╪╢╪¾┘è╪¬┘ç╪¯ 43 ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à┘è┘è┘¶ ╪¯┘Â╪ú╪Î╪▒┘è╪¯╪´ ╪¯┘Â╪╣╪▓┘ ╪î ┘à╪╣╪╕┘à┘ç┘à ┘à┘¶ ╪¯┘Â┘à╪│┘¶┘è┘¶ ╪¯┘Â┘à╪¬┘à╪│┘â┘è┘¶ ╪Î╪ú╪▒╪╢┘ç┘à ┘ê╪ú╪▒╪▓╪¯┘é┘ç┘à ┘ê┘à┘ê╪╖┘¶ ╪░┘â╪▒┘è╪¯╪¬┘ç┘à ╪¯┘Â╪¼┘à┘è┘Â╪⌐ .

┘â╪¯┘¶╪¬ ╪ú╪│╪▒╪⌐ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ╪╣╪╖┘ê┘è ╪î ┘à┘¶ ╪¼┘à┘Â╪⌐ ╪¯┘Â╪ú╪│╪▒ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à┘è╪⌐ ╪¯┘Â╪¬┘è ╪¬┘ç╪¼╪▒╪¬ ╪¸┘Â┘ë ╪╢╪¯╪¾┘è╪⌐ ╪Î┘è╪▒┘ê╪¬ ╪¯┘Â╪¼┘¶┘ê╪Î┘è╪⌐ ╪î ┘ê╪╣┘¶╪»┘à╪¯ ┘é╪╡╪» ┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ┘à╪¯╪▒ ╪ú┘¶╪╖┘ê┘¶┘è┘ê╪│ ╪¯┘Â┘ê╪¯┘é╪╣╪⌐ ┘ü┘è ╪ú╪╖╪▒╪¯┘ü ┘à┘¶╪╖┘é╪⌐ ╪¯┘Â╪╡┘ü┘è╪▒ ┘Â┘è╪│╪¼┘ ╪ú╪Î┘¶╪¯╪´┘ç ┘ü┘è┘ç╪¯ ╪î ╪╣┘Â┘à╪¬ ╪¸╪»╪¯╪▒╪⌐ ╪¯┘Â┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪ú┘¶ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ┘Â╪»┘è┘ç ╪¬╪¼╪▒╪Î╪⌐ ╪║┘¶┘è╪⌐ ╪Î╪¯┘Â╪¬╪╣┘Â┘è┘à ╪î ┘ü╪╖┘Â╪Î╪¬ ┘à┘¶┘ç ╪¯┘Â╪¬╪»╪▒┘è╪│ ┘ü┘è┘ç╪¯ ╪î ┘ü┘é╪Î┘ ┘ê╪Î╪¯╪┤╪▒ ╪¬╪»╪▒┘è╪│ ┘à╪¯╪»╪¬┘è ╪¯┘Â┘Â╪║╪⌐ ╪¯┘Â╪╣╪▒╪Î┘è╪⌐ ┘ê╪¯┘Â╪¸╪¼╪¬┘à╪¯╪╣┘è╪¯╪¬ ╪î ┘ê╪¯┘Â╪¬╪¾┘é ┘ü┘è ┘¶┘ü╪│ ╪¯┘Â┘ê┘é╪¬ ╪Î┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪Î╪³╪▒ ╪¯┘Â╪╣╪Î╪» ╪¯┘Â╪ú┘ê┘Â┘ë ╪¯┘Â╪¬┘è ┘â╪¯┘¶╪¬ ┘à┘â╪¬╪╕╪⌐ ╪Î╪¯┘Â┘à╪╣┘Â┘à┘è┘¶ ╪Î╪│╪Î╪Î ╪¸┘Â╪¬╪¾╪¯┘é ┘à╪╣┘Â┘à┘è ╪¯┘Â╪¼┘¶┘ê╪Î ╪¯┘Â┘¶╪¯╪▓╪¾┘è┘¶ ┘à┘¶ ┘à┘¶╪╖┘é╪⌐ ╪¯┘Â╪┤╪▒┘è╪╖ ╪¯┘Â╪░┘è ╪¸╪¾╪¬┘Â┘ç ╪¯┘Â╪╣╪»┘ê ╪¯┘Â╪╡┘ç┘è┘ê┘¶┘è ╪î ┘ê╪¸┘Â╪¬╪¾┘é ╪Î╪╣╪» ╪░┘Â┘â ╪Î╪¯┘Â┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪¯┘Â╪▒╪│┘à┘è╪⌐ ╪¯┘Â┘à╪¾╪¯╪░┘è╪⌐ ┘Â┘à╪╣┘à┘ ╪║┘¶╪»┘ê╪▒ ╪¯┘Â┘é╪»┘è┘à ╪¯┘Â╪░┘è ╪┤┘§┘è┘È┘É╪» ╪╣┘Â┘ë ╪ú╪▒╪╢┘ç ┘à╪Î┘¶┘ë "╪Î┘è╪▒┘ê╪¬ ┘à┘ê┘Â" ┘ü┘è ┘à┘¶╪╖┘é╪⌐ ╪¯┘Â╪┤┘è╪¯╪¾ ╪î ┘ê╪╕┘ ┘è┘§╪»╪▒┘È┘É╪│ ╪¾╪¬┘ë ┘ê╪¼╪» ╪î ╪ú┘¶┘ç ╪Î╪│╪Î╪Î ╪¯┘Â╪¬┘ü┘Â╪¬ ╪¯┘Â╪ú┘à┘¶┘è ┘ê╪¯┘Â╪ú╪«┘Â╪¯┘é┘è ╪¯┘Â┘¶╪¯╪¬╪¼ ╪╣┘¶ ╪ú╪¼┘ê╪¯╪´ ╪¯┘Â╪¾╪▒╪Î ╪î ╪Î╪¯╪¬╪¬ ╪╣┘Â╪¯┘é╪⌐ ╪¯┘Â╪╖┘Â╪¯╪Î ╪Î╪¯┘Â┘à╪╣┘Â┘à┘è┘¶ ┘ü┘è ╪¯┘Â┘à╪»╪¯╪▒╪│ ╪¯┘Â╪▒╪│┘à┘è╪⌐ ╪î ╪¬┘ü╪¬┘é╪▒ ╪¸┘Â┘ë ╪¯┘Â╪¾╪» ╪¯┘Â╪ú╪»┘¶┘ë ┘à┘¶ ╪¯┘Â┘Â┘è╪¯┘é╪⌐ ┘ê╪¯┘Â╪ú╪╡┘ê┘ ╪î ┘ü┘ü╪╢┘ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ╪╣╪╖┘ê┘è ╪¬┘é╪»┘è┘à ╪¸╪│╪¬┘é╪¯┘Â╪¬┘ç ┘à┘¶ ┘à┘ç┘¶╪⌐ ╪¯┘Â╪¬╪╣┘Â┘è┘à ╪î ╪¬┘ü╪¯╪»┘è╪¯┘ï ┘Â┘Â┘à╪┤╪¯┘â┘ ┘ê╪¸╪¾╪¬╪▒╪¯┘à╪¯ ┘Â╪¬╪¯╪▒┘è╪«┘ç ┘ê╪│┘à╪╣╪¬┘ç .

╪╡╪¯╪»┘ü ┘ü┘è ╪¯┘Â╪╣╪¯┘à 1979 ╪î ╪ú┘¶ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘â╪¯┘à┘ ╪¾╪│┘è┘¶ ╪╣┘ê╪¯╪╢╪⌐ ╪î ╪Î╪¯╪┤╪▒ ╪¸┘¶╪┤╪¯╪´ ┘à╪Î┘¶┘ë ┘ü┘è ┘à┘¶╪╖┘é╪⌐ ╪¯┘Â╪▒┘ê┘è╪│ ╪î ┘ü┘è ╪╢╪¯╪¾┘è╪⌐ ╪Î┘è╪▒┘ê╪¬ ╪¯┘Â╪¼┘¶┘ê╪Î┘è╪⌐ ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶ ┘è┘¶┘ê┘è ╪¬╪ú╪│┘è╪│ ┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ┘ü┘è ┘ç╪░╪¯ ╪¯┘Â┘à╪Î┘¶┘ë ╪î ┘ü╪╖┘Â╪Î ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ╪╣╪╖┘ê┘è ╪¸╪│╪¬┘Â╪¯┘à ╪¸╪»╪¯╪▒╪⌐ ╪¯┘Â┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪î ╪¯┘Â╪░┘è ┘ê╪¯┘ü┘é ╪╣┘Â┘ë ╪╖┘Â╪Î┘ç ╪î ┘ê╪Î╪»╪ú ┘ü┘è ╪¯┘Â╪╣╪¯┘à ╪¯┘Â╪¬╪¯┘Â┘è ╪î ╪Î╪¯┘Â╪¸╪┤╪▒╪¯┘ü ╪╣┘Â┘ë ╪¬╪ú╪│┘è╪│ ┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪¯┘Â┘Â┘è╪│╪⌐ ╪»┘ê ┘Â╪¯ ┘ü┘è┘¶╪│ ╪î ╪¾┘è╪½ ╪ú╪┤╪▒┘ü ╪╣┘Â┘ë ╪Î╪▒╪¯┘à╪¼┘ç╪¯ ┘ê┘à┘¶╪¯┘ç╪¼┘ç╪¯ ╪î ┘ê╪¬┘¶╪╕┘è┘à ╪¸╪»╪¯╪▒╪¬┘ç╪¯ ╪î ┘à╪»╪⌐ ╪╣╪┤╪▒ ╪│┘¶┘ê╪¯╪¬ ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶ ┘Â┘ç ┘à╪│╪¯┘ç┘à╪⌐ ╪¼┘ê┘ç╪▒┘è╪⌐ ┘ü┘è ╪¬╪ú╪│┘è╪│┘ç╪¯ ╪î ╪Î╪¯┘Â╪¬╪╣╪¯┘ê┘¶ ┘à╪╣ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘â╪¯┘à┘ ╪╣┘ê╪¯╪╢╪⌐ ┘ê┘à╪¼┘à┘ê╪╣╪⌐ ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¯╪¬╪░╪⌐ ┘ê╪¯┘Â┘à╪╣┘Â┘à╪¯╪¬ ╪î ╪¯┘Â╪░┘è┘¶ ┘â╪¯┘¶ ┘à╪╣╪╕┘à┘ç┘à ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à┘è┘è┘¶ ┘ê╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à┘è╪¯╪¬ ╪î ╪¾╪¬┘ë ╪ú╪╡╪Î╪¾╪¬ ┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ┘Â┘ç╪¯ ╪¸╪│┘à┘ç╪¯ ┘ê╪│┘à╪╣╪¬┘ç╪¯ ┘ü┘è ┘à╪¾┘è╪╖┘ç╪¯ ╪î ┘ê┘Â┘à ┘è┘â┘¶ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ┘è┘§╪╣╪¬┘À╪Î╪▒┘§ ┘à╪»┘è╪▒╪¯┘ï ╪Î╪┤┘â┘ ╪▒╪│┘à┘è ┘ü┘è ┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪¯┘Â┘Â┘è╪│╪⌐ ╪»┘ê ┘Â╪¯ ┘ü┘è┘¶╪│ ╪╖┘ê╪¯┘ ┘ç╪░┘ç ╪¯┘Â┘ü╪¬╪▒╪⌐ ╪î ┘Â╪ú┘¶┘ç ┘â╪¯┘¶ ┘Â╪¯ ┘è╪▓╪¯┘ ┘à╪│╪¼┘È┘À┘Â╪¯┘ï ╪ú╪│╪¬╪¯╪░╪¯┘ï ┘ü┘è ┘à┘Â╪¯┘â ╪¯┘Â╪¬╪╣┘Â┘è┘à ╪¯┘Â╪▒╪│┘à┘è ┘ü┘è ┘ê╪▓╪¯╪▒╪⌐ ╪¯┘Â╪¬╪▒╪Î┘è╪⌐ .

╪╣╪¯┘à 1989 ╪│╪¯┘ü╪▒ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ╪╣╪╖┘ê┘è ┘Â╪▓┘è╪¯╪▒╪⌐ ╪ú╪Î┘¶╪¯╪³┘ç ┘ü┘è ╪¯┘Â╪Î╪▒╪¯╪▓┘è┘ ╪î ┘ê╪¯┘Â╪¬┘é┘ë ╪Î╪¸╪«┘ê╪¬┘ç ┘ê╪ú┘é╪¯╪▒╪Î┘ç ┘ê┘à┘¶ ╪¼┘à┘Â╪¬┘ç┘à ╪î ╪¸╪Î┘¶ ╪ú╪«╪¬┘ç ╪╖┘Â╪¯┘ ┘â╪¯┘à┘ ╪╢╪¯┘ê┘è ╪î ╪¯┘Â╪░┘è ┘ê╪¼╪» ┘Â╪»┘è┘ç ╪╖┘à┘ê╪¾ ╪Î╪¸┘¶╪┤╪¯╪´ ┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ┘ü┘è ┘Â╪Î┘¶╪¯┘¶ ╪î ┘ê┘ç┘ê ┘è╪╣┘Â┘à ╪ú┘¶ ╪«╪¯┘Â┘ç ┘è┘ê╪│┘ü ╪╡╪¯╪¾╪Î ╪«╪Î╪▒╪⌐ ╪î ┘ü┘è ╪¬╪¯╪│┘è╪│ ╪¯┘Â┘à╪┤╪¯╪▒┘è╪╣ ╪¯┘Â╪¬╪▒╪Î┘ê┘è╪⌐ ╪î ┘ü╪¯╪│╪¬╪╣╪¯┘¶ ╪Î┘ç ┘Â┘ê╪╢╪╣ ╪«╪╖╪⌐ ┘à╪¬┘â╪¯┘à┘Â╪⌐ ┘Â╪¸┘¶╪┤╪¯╪´ ┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ┘ü┘è ╪╢╪¯╪¾┘è╪⌐ ╪Î┘è╪▒┘ê╪¬ ╪¯┘Â╪¼┘¶┘ê╪Î┘è╪⌐ ╪î ┘à┘¶╪╖┘Â┘é╪¯┘ï ┘à┘¶ ╪¬╪¾╪»┘è╪» ┘à╪│╪¯╪¾╪¯╪¬ ╪¯┘Â╪ú╪▒╪╢ ╪¯┘Â╪¬┘è ╪¬╪¾╪¬╪¯╪¼┘ç╪¯ ╪¯┘Â┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪î ┘à╪╣ ┘Â╪¾╪╕ ╪¯┘Â╪¬┘ê╪│╪╣ ╪¯┘Â┘à╪│╪¬┘é╪Î┘Â┘è ╪î ┘à╪╣ ╪¬╪¾╪»┘è╪» ┘â┘Â┘ü╪⌐ ╪¯┘Â┘à╪Î╪¯┘¶┘è ╪¯┘Â┘à╪»╪▒╪│┘è╪⌐ ┘ê╪¯┘Â┘à┘Â╪¯╪╣╪Î ╪î ╪¸╪╢╪¯┘ü╪⌐ ┘Â┘Â┘à┘ê╪¯╪▓┘¶╪⌐ ╪¯┘Â╪¬╪┤╪║┘è┘Â┘è╪⌐ ┘Â┘Â┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪î ╪«╪¯╪╡╪⌐ ┘ü┘è ┘à╪▒╪¾┘Â╪⌐ ╪¯┘Â╪¬╪ú╪│┘è╪│ ╪¯┘Â╪ú┘ê┘Â┘ë ╪î ┘à╪╣ ╪╢╪▒┘ê╪▒╪⌐ ╪¯┘Â╪¬╪▒┘â┘è╪▓ ╪╣┘Â┘ë ╪╣╪»┘à ╪¯┘Â╪¬╪│╪Î╪Î ╪Î╪ú┘è ╪╢╪▒╪▒ ┘Â┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪¯┘Â┘Â┘è╪│╪⌐ ╪»┘ê ┘Â╪¯ ┘ü┘è┘¶╪│ ╪î ┘Â┘¶╪¯╪¾┘è╪⌐ ╪¸╪│╪¬┘é╪╖╪¯╪Î ╪¯┘Â╪╖┘Â╪¯╪Î ╪ú┘ê ╪¯┘Â┘à╪╣┘Â┘à┘è┘¶ ┘à┘¶┘ç╪¯ ╪î ┘ê╪╣┘¶╪»┘à╪¯ ╪¸╪╖┘à╪ú┘¶ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ╪╖┘Â╪¯┘ ┘ê╪«╪¯┘Â┘ç ┘è┘ê╪│┘ü ┘Â╪│┘Â╪¯┘à╪⌐ ╪¯┘Â╪«╪╖╪⌐ ╪î ╪¬┘ê┘â┘Â╪¯ ╪╣┘Â┘ë ╪¯┘Â┘Â┘ç ┘ê╪Î╪»╪ú┘È ╪Î╪¬┘¶┘ü┘è╪░┘ç╪¯ ╪╣┘Â┘ë ┘ê╪¼┘ç ╪¯┘Â╪│╪▒╪╣╪⌐ ╪î ╪¾┘è╪½ ╪¾╪╢╪▒ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ╪╖┘Â╪¯┘ ╪¸┘Â┘ë ╪Î┘è╪▒┘ê╪¬ ┘à╪Î╪¯╪┤╪▒╪⌐ ╪î ┘ê╪┤╪▒╪╣ ╪Î╪┤╪▒╪¯╪´ ╪¯┘Â╪ú╪▒╪╢ ╪î ┘ê╪¯┘Â╪¬╪¾╪╢┘è╪▒ ┘Â╪¬╪▒╪«┘è╪╡ ╪¯┘Â╪Î┘¶╪¯╪´ ╪î ┘ê╪¸╪╣╪»╪¯╪» ╪¯┘Â┘ü╪▒┘è┘é ╪¯┘Â╪░┘è ╪│┘è┘¶┘ü╪░ ╪¯┘Â┘à╪┤╪▒┘ê╪╣ ╪î ┘ê┘è╪░┘â╪▒ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ╪ú┘¶┘ç ╪╣┘¶╪»┘à╪¯ ┘â╪¯┘¶ ┘ü┘è ┘â┘¶╪»╪¯ ╪¯┘Â╪¬┘è ╪Î┘é┘è ┘ü┘è┘ç╪¯ ╪½┘Â╪¯╪½╪⌐ ╪ú╪┤┘ç╪▒ ╪î ┘¶╪¯┘é╪┤ ┘ê┘Â╪»┘ç ╪╣╪╡╪¯┘à ╪Î┘à╪┤╪▒┘ê╪╣ ╪¯┘Â┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪î ┘ê╪│╪ú┘Â┘ç ╪╣┘¶ ╪▒╪ú┘è┘ç ╪Î╪¯┘Â╪¸╪│┘à ╪¯┘Â┘à┘à┘â┘¶ ╪¸╪╣╪¬┘à╪¯╪»┘ç ┘Â┘ç╪¯ ╪î ┘ü╪╡┘ü┘¶ ╪╣╪╡╪¯┘à ┘é┘Â┘è┘Â╪¯┘ï ╪î ┘ê┘é╪¯┘ ┘Â╪ú╪Î┘è┘ç ╪î ┘à╪¯ ╪▒╪ú┘è┘â ╪Î╪ú┘¶ ╪¬╪│┘à┘ê┘ç╪¯ "┘â┘Â╪¯╪│ ╪»┘è ╪▓╪¯╪▒" ╪î ┘ü┘é╪¯┘à ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ╪Î╪¸╪│╪¬╪Î╪»╪¯┘ ┘â┘Â┘à╪⌐ ┘â┘Â╪¯╪│ ╪Î┘â┘Â┘à╪⌐ ┘Â┘è╪│╪⌐ ╪î ┘ê╪¬┘à ╪¸╪╣╪¬┘à╪¯╪» ╪¸╪│┘à "┘Â┘è╪│╪⌐ ╪»┘è ╪▓╪¯╪▒" ╪î ╪¯┘Â╪░┘è ┘Â╪¯ ╪▓╪¯┘ ┘à╪╣╪¬┘à╪»╪¯┘ï ┘Â╪¬╪¯╪▒┘è╪«┘ç ╪î ┘ê┘Â╪┤╪»╪⌐ ╪¾┘à╪¯╪│ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ┘Â┘ü┘â╪▒╪⌐ ╪¯┘Â┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪¯┘Â╪¼╪»┘è╪»╪⌐ ╪î ┘é╪¯┘à ╪Î╪¬╪╡┘à┘è┘à ╪┤╪╣╪¯╪▒ ┘Â┘ç╪¯ ┘ê╪▒╪│┘À┘à┘À┘ç┘§ ╪Î┘è╪»┘è┘ç ╪î ┘ê┘à┘¶ ╪¼┘à┘è┘ ╪¯┘Â╪╡╪»┘ü ╪ú┘¶┘ç ┘â╪¯┘¶ ┘é╪» ┘é╪»┘È┘À┘à ╪î ╪¸┘Â┘ë ┘ê╪▓╪¯╪▒╪⌐ ╪¯┘Â╪¬╪▒╪Î┘è╪⌐ ╪¯┘Â┘Â╪Î┘¶╪¯┘¶┘è╪⌐ ╪î ┘é╪Î┘ ╪│┘ü╪▒┘ç ╪¸┘Â┘ë ┘â┘¶╪»╪¯ ╪Î╪╣╪»╪⌐ ╪ú╪┤┘ç╪▒ ╪î ╪╖┘À┘Â┘À╪Î┘À ╪¸┘¶╪┤╪¯╪´┘É ┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪î ┘ê╪╣┘À┘Â┘É┘à┘À ╪ú╪½┘¶╪¯╪´ ┘ê╪¼┘ê╪»┘ç ┘ü┘è ┘â┘¶╪»╪¯ ╪Î┘à┘ê╪¯┘ü┘é╪⌐ ╪¯┘Â┘ê╪▓╪¯╪▒╪⌐ ╪╣┘Â┘ë ╪╖┘Â╪Î┘ç ╪î ┘â┘à╪¯ ╪╣┘À┘Â┘É┘à┘À ╪ú┘è╪╢╪¯┘ï ╪ú┘¶ ╪¯┘Â┘ê╪▓╪¯╪▒╪⌐ ╪¬╪╖┘Â╪Î ┘à┘¶┘ç ╪¯┘Â╪¸╪│┘à ┘ê╪¯┘Â╪┤╪╣╪¯╪▒ ╪¯┘Â┘È┘À╪░┘À┘è┘Ê┘¶┘É ┘è╪▒┘è╪» ╪¸╪╣╪¬┘à╪¯╪»┘ç┘à╪¯ ┘Â┘Â┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪î ┘ü╪ú╪▒╪│┘Â┘ç┘à╪¯ ┘à┘¶ ┘â┘¶╪»╪¯ ╪Î┘ê╪¯╪│╪╖╪⌐ ╪¯┘Â┘ü╪¯┘â╪│ .

╪Î╪╣╪» ╪╣┘ê╪»╪⌐ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ╪¸┘Â┘ë ┘Â╪Î┘¶╪¯┘¶ ╪î ┘â╪¯┘¶╪¬ ┘ê╪▒╪┤╪⌐ ╪¯┘Â╪╣┘à┘ ┘ü┘è ╪Î┘¶╪¯╪´ ╪¯┘Â┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ┘é╪» ╪Î╪»╪ú╪¬ ╪î ┘ê╪¬┘à ╪¯┘Â╪¸╪╣┘Â╪¯┘¶ ╪╣┘¶ ┘é╪▒╪¯╪▒ ┘ü╪¬╪¾ ╪¯┘Â┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ┘ü┘è ╪¯┘Â╪╣╪¯┘à ╪¯┘Â╪»╪▒╪¯╪│┘è ╪¯┘Â┘é╪¯╪»┘à ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶ ┘ç╪░╪¯ ╪¯┘Â┘é╪▒╪¯╪▒ ╪¼╪▒┘è╪³╪¯┘ï ┘Â╪»╪▒╪¼╪⌐ ┘é╪▒┘è╪Î╪⌐ ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪¬┘ç┘ê╪▒ ╪î ┘Â┘â┘¶ ╪¯┘Â╪¸╪▒╪¯╪»╪⌐ ╪¯┘Â╪╡┘Â╪Î╪⌐ ╪¯┘Â┘à╪Î┘¶┘è╪⌐ ╪╣┘Â┘ë ╪¯┘Â╪«╪Î╪▒╪⌐ ╪¯┘Â┘à╪¾╪¬╪▒┘ü╪⌐ ╪î ┘ê╪╣┘Â┘ë ╪¯┘Â╪│┘à╪╣╪⌐ ╪¯┘Â╪╖┘è╪Î╪⌐ ┘ê╪╣┘Â┘ë ╪½┘é╪⌐ ╪¯┘Â┘¶╪¯╪│ ╪Î╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ╪î ╪¼╪╣┘Â╪¬ ╪¯┘Â╪¸┘é╪Î╪¯┘ ╪╣┘Â┘ë ╪¬╪│╪¼┘è┘ ╪¯┘Â╪╖┘Â╪¯╪Î ┘è┘ü┘ê┘é ╪¯┘Â╪¬┘ê┘é╪╣ ╪î ╪¯┘Â╪ú┘à╪▒ ╪¯┘Â╪░┘è ╪¼╪╣┘ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ╪î ┘è╪Î╪»╪ú ╪Î╪¬╪│╪¼┘è┘ ╪¯┘Â╪╖┘Â╪¯╪Î ╪î ╪╣┘Â┘ë ┘ê╪▒┘é ╪ú┘â┘è╪¯╪│ ╪¸╪│┘à┘¶╪¬ ┘ê╪▒╪┤╪⌐ ╪¯┘Â╪Î┘¶╪¯╪´ ╪î ╪¯┘Â╪ú┘à╪▒ ╪¯┘Â╪░┘è ┘â╪¯┘¶ ┘à╪½┘è╪▒╪¯┘ï ┘Â┘Â╪¸╪│╪¬┘ç╪¼╪¯┘¶ ╪î ┘ê┘â╪¯┘¶╪¬ ╪¯┘Â╪¬┘é╪»┘è╪▒╪¯╪¬ ╪¯┘Â╪ú┘ê┘Â┘è╪⌐ ┘Â┘Â╪╖┘Â╪¯╪Î ╪¯┘Â╪░┘è┘¶ ┘è┘à┘â┘¶ ╪ú┘¶ ╪¬╪│╪¬┘é╪╖╪Î┘ç┘à ╪¯┘Â┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪î ┘ç┘ê 150 ╪¬┘Â┘à┘è╪░ ╪î ┘ê╪╣┘Â┘ë ┘ç╪░╪¯ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¯╪│ ╪¬┘à ╪¯┘Â╪╖┘Â╪Î ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯╪╖┘è┘¶ ╪¬┘ü╪╡┘è┘ ╪¯┘Â┘à╪▒╪¯┘è┘è┘ ╪¯┘Â┘Â╪¯╪▓┘à╪⌐ ╪î ┘Â┘â┘¶ ╪¯┘Â╪╣╪»╪» ╪¯┘Â╪░┘è ╪¬┘à ╪¬╪│╪¼┘è┘Â┘ç ╪Î┘Â╪║ 450 ╪¬┘Â┘à┘è╪░ ╪î ╪¯┘Â╪ú┘à╪▒ ╪¯┘Â╪░┘è ╪¬╪│╪Î╪Î ╪Î╪¯┘Â┘â╪½┘è╪▒ ┘à┘¶ ╪¯┘Â╪¸╪▒╪Î╪¯┘â ╪î ┘ü┘è ╪¬╪¼┘ç┘è╪▓ ╪¯┘Â┘ü╪▒┘è┘é ╪¯┘Â╪¬╪╣┘Â┘è┘à┘è ╪¯┘Â┘Â╪¯╪▓┘à ╪î ┘ê╪Î╪¯╪╡╪¯╪¬ ╪¯┘Â┘¶┘é┘ ╪î ┘ê╪¯┘Â┘é╪▒╪╖╪¯╪│┘è╪⌐ ╪î ┘ê╪¯┘Â┘à╪▒╪¯┘è┘è┘ ╪î ┘ê┘â┘ ╪¯┘Â┘à╪│╪¬┘Â╪▓┘à╪¯╪¬ ╪¯┘Â╪ú╪«╪▒┘ë ╪î ┘Â┘â┘¶ ╪¯┘Â╪░┘è ╪¾╪╡┘ ╪ú┘¶┘È┘À ┘ç╪░╪¯ ╪¯┘Â╪¬╪¾╪»┘è ╪Î╪╣┘ê┘¶ ╪¯┘Â┘Â┘ç ┘ê╪¬┘ê┘ü┘è┘é┘ç ┘à╪▒┘È┘À ╪Î┘¶╪¼╪¯╪¾ ╪î ┘ê╪¸╪│╪¬┘à╪▒ ╪¯┘Â┘¶╪¼╪¯╪¾ ┘ê╪¯┘Â╪¬┘é╪»┘à ╪¸┘Â┘ë ╪ú┘¶ ╪¯╪╡╪Î╪¾╪¬ ╪¯┘Â┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪╣╪¯┘à 2023 ╪î ╪¬╪╢┘à 2038 ╪╖╪¯┘Â╪Î╪¯┘ï ╪î ┘ê115 ┘à╪╣┘Â┘à╪¯┘ï ┘ê┘à╪╣┘Â┘à╪⌐ ╪î ┘ê┘ü┘è┘ç╪¯ 25 ╪Î╪¯╪╡ ┘à╪»╪▒╪│┘è ╪î ┘ê35 ╪╣╪¯┘à┘Â╪⌐ ╪«╪»┘à╪⌐ ╪î ┘ê╪ú┘ç┘à ┘à╪¯ ╪¬┘¶╪¬╪¼┘ç ╪¯┘Â┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪î ┘ç┘ê ╪¯┘Â┘à╪│╪¬┘ê┘ë ╪¯┘Â╪»╪▒╪¯╪│┘è ╪¯┘Â┘à┘à╪¬╪¯╪▓ .

┘ê┘ç┘â╪░╪¯ ┘¶╪▒┘ë ╪ú┘¶ ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ┘à╪¾┘à╪» ╪╣╪╖┘ê┘è ┘è╪│╪¬╪¾┘é ╪Î╪¼╪»╪¯╪▒╪⌐ ╪î ╪ú┘¶ ┘¶┘§╪╖┘Â┘é ╪╣┘Â┘è┘ç ╪¸╪│┘à " ╪¯┘Â┘à╪▒╪Î┘è ╪¯┘Â┘à╪¬╪«╪╡╪╡ ╪Î╪¬╪ú╪│┘è╪│ ╪¯┘Â┘à╪┤╪¯╪▒┘è╪╣ ╪¯┘Â╪¬╪▒╪Î┘ê┘è╪⌐ ╪¯┘Â┘¶╪¯╪¼╪¾╪⌐ " ╪¯┘Â╪¬┘è ╪Î╪»╪ú╪¬ ╪Î┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪¯┘Â┘â┘ê╪¯╪« ┘ü┘è ╪¯┘Â┘ç╪▒┘à┘ ╪î ┘ê╪¯┘¶╪¬┘é┘Â╪¬ ╪¸┘Â┘ë ┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪¯┘Â┘ç╪Î╪¯╪▒┘è╪⌐ ╪î ┘ê╪Î╪╣╪»┘ç╪¯ ╪¸┘Â┘ë ┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪î ┘ê┘à┘¶ ╪½┘à ╪¸┘Â┘ë ┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪¯┘Â┘Â┘è╪│╪⌐ ╪»┘ê ┘Â╪¯ ┘ü┘è┘¶╪│ ┘ê╪ú╪«┘è╪▒╪¯┘ï ┘à╪»╪▒╪│╪⌐ ╪¯┘Â┘Â┘è╪│╪⌐ ╪»┘è ╪▓╪¯╪▒ .

┘ê┘ç┘â╪░╪¯ ┘è┘é╪»┘È┘É┘à ╪ú╪¾╪» ╪ú╪Î┘¶╪¯╪´ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪¯┘Â┘¶┘à┘ê╪░╪¼┘è┘è┘¶ ╪î ╪¯┘Â╪ú╪│╪¬╪¯╪░ ┘è┘ê╪│┘ü ┘à╪¾┘à╪» ╪╣╪╖┘ê┘è ╪î ╪¬╪¼╪▒╪Î╪⌐ ╪▒╪¯╪³╪»╪⌐ ╪î ┘ü┘è ┘à╪¼╪¯┘ ╪¯┘Â╪¬╪▒╪Î┘è╪⌐ ┘ê╪¯┘Â╪¬╪╣┘Â┘è┘à ╪î ╪¬┘§┘à┘À╪½┘È┘É┘ ┘à╪¾╪╖╪⌐ ┘à╪¬╪ú┘Â┘é╪⌐ ╪î ┘ê┘à╪»╪╣╪¯╪⌐ ┘Â┘Â┘ü╪«╪▒ ┘ê╪¯┘Â╪¸╪╣╪¬╪▓╪¯╪▓ ┘Â┘Â╪«┘è╪¯┘à ┘ê╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à┘è┘è┘¶ ╪î ╪¬╪╢╪¯┘ü ╪¸┘Â┘ë ╪¯┘Â╪╣╪»┘è╪» ┘à┘¶ ╪¯┘Â┘à╪¾╪╖╪¯╪¬ ╪¯┘Â┘à╪╢┘è╪³╪⌐ ╪¯┘Â╪ú╪«╪▒┘ë ╪î ╪¯┘Â╪¬┘è ╪¬╪«╪¬╪▓┘¶┘ç╪¯ ╪░╪¯┘â╪▒╪⌐ ╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à ╪¯┘Â╪┤┘ü┘ç┘è╪⌐ ╪î ┘ê╪╣┘Â┘è┘¶╪¯ ╪¯┘Â╪│╪╣┘è ╪¯┘Â╪»╪¨┘ê╪Î ╪î ┘Â╪¼┘à╪╣┘ç╪¯ ┘ê╪¾┘ü╪╕┘ç╪¯ ┘ê╪¬┘é╪»┘è┘à┘ç╪¯ ┘¶╪¯╪╡╪╣╪⌐ ┘à╪¬┘Â╪ú┘Â╪³╪⌐ ╪î ┘Â╪ú╪¼┘è╪¯┘Â┘¶╪¯ ╪¯┘Â┘é╪¯╪»┘à╪⌐.

"╪¸┘¶┘È┘À ╪╣┘Â╪¯┘é╪¬┘è ╪Î╪¯┘Â╪¬╪»╪▒┘è╪│ ╪î ┘ç┘è ╪╣┘Â╪¯┘é╪⌐ ╪¾┘è╪¯╪⌐ ╪î ┘Â╪ú┘¶ ╪¯┘Â┘é╪╣┘ê╪» ┘ü┘è ╪¯┘Â╪Î┘è╪¬ ╪î ┘à┘à┘Â┘È┘Ê ╪î ┘ê╪ú┘¶╪¯ ╪ú┘ü╪╢┘ ╪ú┘¶ ╪ú┘§╪╣╪╖┘è ╪î ┘à╪¯ ╪»┘à╪¬ ┘é╪¯╪»╪▒╪¯┘ï ╪╣┘Â┘ë ╪¯┘Â╪╣╪╖╪¯╪´ ╪î ╪«╪¯╪╡╪⌐ ╪ú┘¶ ╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼╪⌐ ╪ú┘à ╪╣╪╡╪¯┘à ╪¬┘î┘ê┘ü┘È┘É┘è╪¬ ╪î ┘ê╪¾┘è╪½┘à╪¯ ╪¸┘¶╪¬┘é┘Â╪¬ ┘ü┘è ╪▓┘ê╪¯┘è╪¯ ╪¯┘Â╪Î┘è╪¬ ╪î ╪ú╪│╪¬╪┤╪╣╪▒ ╪¯┘Â┘ü╪▒╪¯╪║ ╪¯┘Â╪░┘è ╪¬╪▒┘â┘ç ╪║┘è╪¯╪Î┘ç╪¯ ╪î ┘ê╪ú╪¬╪░┘â╪▒ ┘à╪▒╪¯╪¾┘ ╪¯┘Â╪╣┘à╪▒ ╪¯┘Â╪¼┘à┘è┘Â╪⌐"

(┘è┘ê╪│┘ü ┘à╪¾┘à╪» ╪«┘Â┘è┘ ╪╣╪╖┘ê┘è).

╪╣╪»┘¶╪¯┘¶ ╪¸╪Î╪▒╪¯┘ç┘è┘à ╪│┘à┘ê╪▒.

╪Î╪¯╪¾╪½ ╪╣┘¶ ╪¯┘Â╪¾┘é┘è┘é╪⌐.

23/05/2024

╪¯┘Â╪¾╪¯╪¼┘È┘À┘è┘¶ ╪ú╪Î┘ê╪╣┘Â┘è ┘ê╪ú┘à ╪╣┘Â┘è ╪╣╪╖┘ê┘è ┘è┘ü┘ê╪▓╪¯┘¶ ╪Î┘ê╪│╪¯┘à ╪¯┘Â╪┤┘ç╪¯╪»╪⌐ ╪¯┘Â╪«╪¯┘Â╪»

╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à | khiyam.com

╪¯┘Â╪«┘è╪¯┘à | khiyam.com

╪¬╪╣┘Â┘è┘é╪¯╪¬: