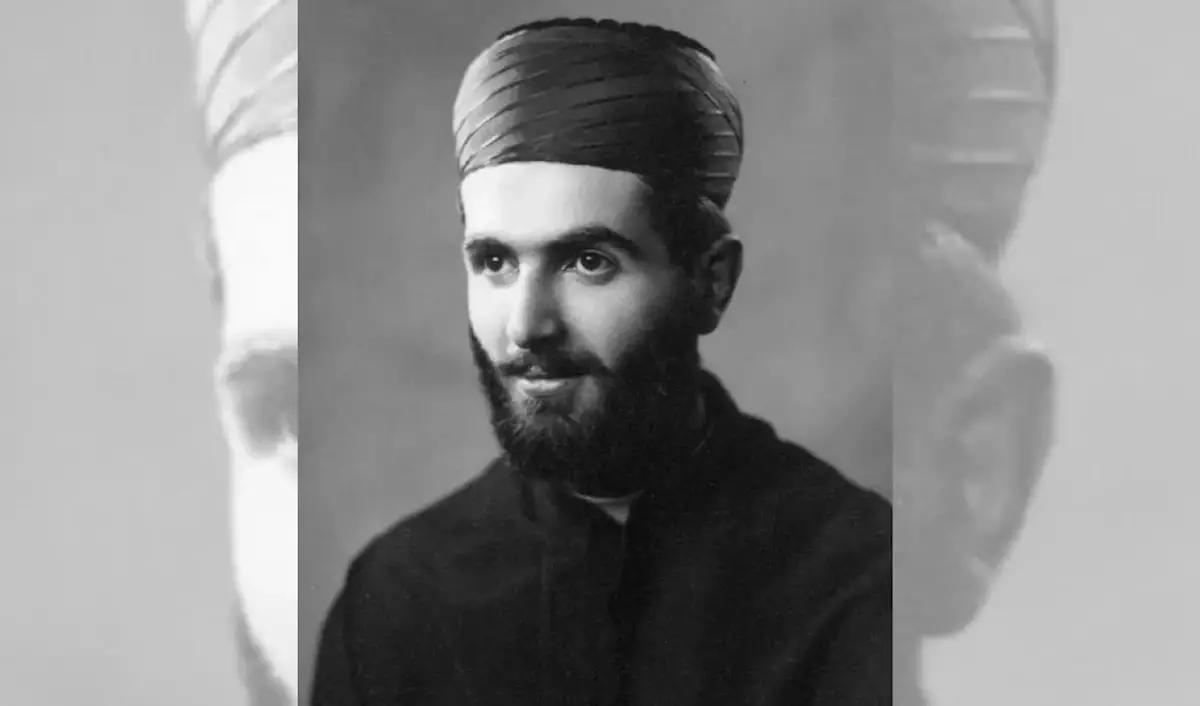

الأب مبارك في عام 1947، عام ترسيمه كاهناً

وُلد الأب يواكيم مبارك في عام 1924 في بلدة كفرصغاب في قضاء زغرتا الزاوية (شمال لبنان)، درس اللاهوت في اكليريكية غزير ثمّ تابع في «جامعة القديس يوسف» في بيروت وسافر إلى باريس، حيث نال الدكتوراه بعنوان «إبراهيم في القرآن» من «جامعة سان سولبيس».

في عام 1947، عيّن كاهناً في لبنان، وما لبث أن عاد إلى باريس حيث عيّن خادماً لكنيسة «سان سفرين» في الحي اللاتيني، وصار مدرّساً وباحثاً في عدد من جامعات باريس حتى عام 1984، إذ قرّر العودة إلى لبنان حالماً بإصلاح الكنيسة المارونية ووطنه. وقد قال في هذا الصدد: «افتح يا لبنان أبوابك، تلك الأبواب الموصدة بوجهي».

إصدار حُرم بحقّه

إلا أنّ الأب يواكيم التحق بركب المبدعين والمجدّدين في مجال الثقافة والفكر والسياسة الذين أغلقت الكنيسة بابها في وجههم وأصدرت الحرم بحق بعضهم، ومنعت كتابتهم أمثال جبران خليل جبران، ويوسف بيك كرم، وأمين الريحاني والأب ميشال حايك.

تتأخّر الكنيسة المارونية دائماً في إعادة النظر في رأيها بأولئك المفكّرين هفوةً أو عن قصد، فأسقطت صفة الكفر عن هؤلاء بعد مدة طويلة من رحيلهم، وتمّ تكريم ذكراهم في الجامعات والأديرة.

وهذا ما حصل مع الأب يواكيم مبارك: بعد وفاته في عام 1995 ودفنه في فرنسا التي حضنت غربته وعزلته عن المدينة، قرّرت الكنيسة إعادة رفاته إلى مسقط رأسه كفرغصاب، في إشارة منها إلى التصالح المتأخر مع فكره.

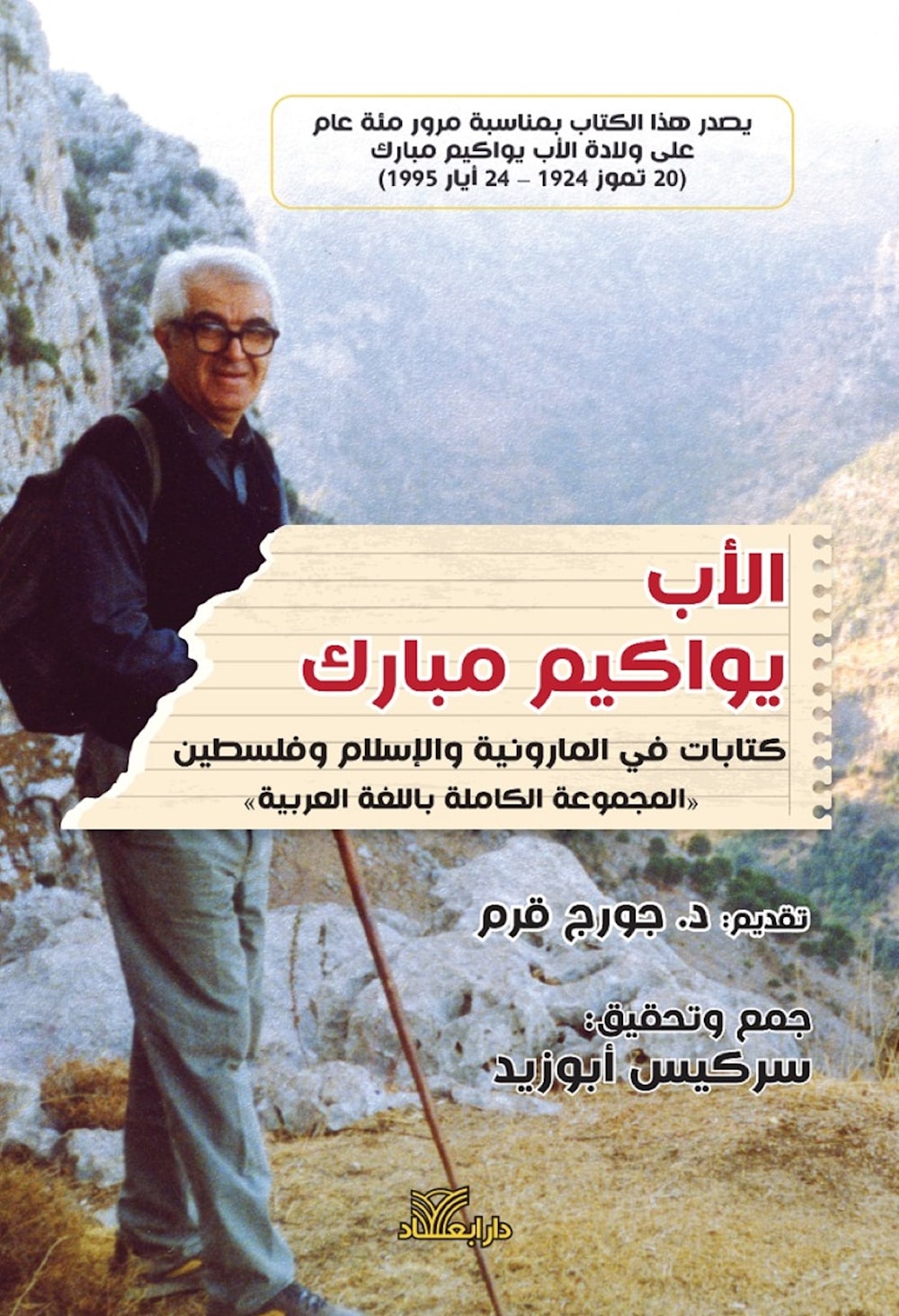

كتاب في مئويته

في ذكرى مرور مئة عام على ولادة الأب يواكيم مبارك، صدر كتاب «يواكيم مبارك ـــ كتابات في المارونية والإسلام وفلسطين» («دار أبعاد» ــ تقديم الباحث والمفكر الاقتصادي الراحل جورج قرم) الذي جمعه وحقّقه الباحث والكاتب سركيس أبو زيد. يجمع الكتاب مقالات ودراسات كتبها الأب يواكيم باللغة العربية وأخرى تمّت ترجمتها في مجلات وكتب. تناول الكتاب تاريخ الموارنة ومقارنة مع وضعهم في زمن الحرب الأهلية اللبنانية وتوصيات للكنيسة، وكذلك تناول مجموعة دراسات ثورية في المسيحية والإسلام، ولا سيّما في المشرق العربي، إلى جانب مقالات له في القضيّة الفلسطينية.

تاريخ الموارنة وأصولهم

يتبنّى الأب مبارك سردية البطريرك اسطفان الدويهي الذي يرى أنّ تاريخ الموارنة بدأ مع العصر الهجري أي مع نشأة الإسلام.

في العام السابع الميلادي، غزا العرب بلاد الشام، وكان حينها الموارنة المتمركزون في وادي نهر العاصي لا يأبهون لأي مرجعية غربية، فعيّنوا حينها بطريركاً خاصاً بهم سيتحوّل لاحقاً إلى لبنة لإنشاء دولة لبنان. ويرى مبارك أنّ الموارنة لم يتأثروا بتألّق الأمويّين ثمّ العباسيّين، فكان وجودهم متجذّراً طبيعياً في المشرق.

تعاني المنطقة التي ينتمي إليها لبنان من داءين عظيمين: الاحتلال الصهيوني والتخلف الاقتصادي والاجتماعي

(ي. م)

يردّ بعضهم أصول الموارنة إلى قبائل سمّاها الإغريق «مردايتاي» وعرّفها العرب باسم «الجراجمة»، فجمع الموارنة التسميتين بلفظ «المردة» كورثة لهؤلاء المقاتلين الشرسين. إلا أنّ الأب مبارك، يكشف عن غياب أي علاقة نسب مباشر بين الموارنة والجراجمة، إذ إنّ الجراجمة أتوا من جبال الأمانوس واستقرّوا في لبنان خدمةً للإمبراطورية البيزنطية، وما لبثوا أن انسحبوا في عام 688 ومن تبقّى منهم انضوى تحت سلطة الموارنة. يقول مبارك في هذا الصدد: «لا جدوى بأن يتباهى الموارنة أو أن يدّعوا أنّهم ابتزوا الخلافة الأموية وأجبروها على دفع الخوّة مرّتين».

يعتبر الأب مبارك أنّ الرابط بين الغرب، ولا سيّما فرنسا والموارنة بدأ خلال الحملة الصليبية الأولى، إذ سخّر الموارنة أكثر من ثلاثين ألف مقاتل ليحاربوا تحت راية الحملة الأوروبية. افتتحت هذه المشاركة مرحلة «اعتناق الطقوس اللاتينية»، التي لم يقصد منها الموارنة اعتناق الدين الكاثوليكي «الذي يزعمون ديمومة الارتباط به، بقدر ما كان تبنّيهم بعض العادات والتقاليد الكنيسة الرومانية».

في القرن الثالث عشر الميلادي، أفتى قاضي دمشق ابن تيمية بشنّ حملة عسكرية على الدروز والشيعة والنصيرية كادت أن تؤدّي إلى هلاك تلك المجموعات، فاحتلّت كسروان التي كان غالبية سكانها من الشيعة، ما سهّل لاحقاً للموارنة إقامة تجمّعات رهبانية وزراعية وتربوية. وهنا يحاول الأب مبارك أن يوضح ـــ إنصافاً للموارنة ـــ بأنّ التعدّي لم يكن فقط من الغرب على العرب بمساعدة الموارنة، بل كانت ثمّة هناك إشكالات داخلية بين الفرق الإسلامية، ما سمح للموارنة بأن يصبحوا مسيطرين.

وأخيراً يرى مبارك أنّ الارتباط بين الموارنة والكنيسة الكاثوليكية، تعزّز عندما أسّس البابا غريغوار الثاني عشر مجمع روما الماروني الذي خرّج القسم الأكبر من الأحبار الموارنة الجدد.

الموارنة والإسلام والعروبة

عندما نشأت المارونية كهيئة كنسية منظمة بين وادي العاصي وجبل لبنان، كان ذلك متوافقاً مع قيام دولة إسلامية في دمشق. ثمّ تأتي العصور الوسطى في مرحلتين: تلك التي تسبق الحروب الصليبية وتلك التي تليها.

المرحلة الأولى لا نعرف عنها الكثير، غير العداء بين «المردة» والدولة الإسلامية. إلا أنّ الأب مبارك يصرّ على أنّ تاريخ الكنيسة المارونية وتاريخ الإسلام واحد. وهو ينظر إلى الكنيسة المارونية بوصفها جزءاً لا يتجزّأ من البطريركية الإنطاكية، وهي مسؤولة عن مسيحيّة الشرق، وهذا ما يستدعي من الموارنة النظر إلى هذا الشرق كمحيط طبيعي طبيعي وموطن أصيل لا بديل عنه، لا كبيئة معادية أو مساحة عابرة.

وبالنسبة إلى العلاقة بين الموارنة والغرب، ولا سيّما اليسوعيين، يحاول مبارك أن يضيء على الجانب الإيجابي منه، بعيداً من الغزوات والحروب. فالكثير من الموارنة لم يطلبوا الحماية من الغرب، بل حاولوا استخدام علاقاتهم مع الغرب من أجل المشاركة المسؤولة في الأمور التي تهمّ مصيرهم، وعملوا على سياسة لا تأخذ بمقولة الاستعمار من جانب ولا بموقف الاحتقار والتنصل من الجانب الآخر: «إنّ هذا البلد الجميل الذي يدعى لبنان تأسّس لا من فعل الفرنسيين ولا من صنع بني عثمان، بل من تعب الموارنة وكدّهم بالمشاركة مع سائر اللبنانيين الذين ارتضوه» وفقاً لما يرد مبارك في الكتاب.

يؤكّد الأب مبارك في مجال التعايش الماروني الإسلامي في العهود العثمانية على ثلاث نقاط: أوّلاً، إنّ تأصّل الموارنة في لبنان وتنظيمهم في كيان كنسي لم يمسّ منذ المجمع الذي انعقد في عام 1736.

ثانياً: إنّ تكوين الكيان اللبناني كان نتيجة تآلف الموارنة مع غيرهم من سكان الجبل، ولا سيّما الدروز، فانتقلوا من رعايا للكنيسة إلى أفراد في الإمارة اللبنانية. ثالثاً: يتوافق الأب مبارك مع نظرة الراحل جورج قرم، بأنّ الكيانين الكنسي والسياسي ـــ على ضعفهما ـــ أنتجا تكوين ما يسمّى «مجتمعاً لبنانياً».

وهذا ما أدّى إلى قيام دولة لبنان الكبير، التي تشكّل المرحلة الخامسة والأخيرة للتزامن الماروني الإسلامي التي شهدت على صراعات كبيرة لا سيّما حرب الـ 1975.

إلا أنّ الأب مبارك حاول إيجاد نقاط إيجابية في تلك المدة، أملاً منه بإيجاد صدى إيجابي لرؤيته لدى الكنيسة وفي الساحة السياسية. إلا أنّ صوت الرصاص كان أقوى من صوته بكثير.

يجد مبارك أنّ نموّ الكنيسة في المحيط الإسلامي في تلك الحقبة في لبنان كان كبيراً مقارنة بكنائس أخرى في المشرق، رغم كل الصراعات.

واستطاعت الكنيسة أن تصبح مؤسسة مستقلةً ضمن دولة محايدة تجاه الموارنة والمسلمين، وهكذا تصبح دولة لبنان وطناً مدنياً يحقق التعايش الحقيقي، ما يجده مبارك إنجازاً تاريخياً. وهذا ما دفع الموارنة إلى أن يكونوا حجراً أساسياً في دولة مدنية. كما إنّهم دخلوا في العروبة من بابها الواسع، لا بل كانوا من أهم المنظّرين لها.

لبنان وفلسطين

في عام 1969، كتب الأب مبارك «رسالة إلى أبناء وطني من المسيحيين»، باللغة الفرنسية وأعيد نشرها باللغة العربية في جريدة «السفير» في عام 2011.

يكاد من يقرأ هذه الرسالة، يظنّ بأنّ كاتبها ناصري ماركسي طليعيّ في انتمائه إلى مقاومة إسرائيل. يرى مبارك أنّ من يظنّ بأنّ الحفاظ على لبنان حرّاً تحت ستار الوفاق بين الطوائف هو شخص منتفع وخبيث، فهذه السياسة لا تحمي مَن يجب فعلياً الدفاع عنه.

يصف مبارك لبنان في عام 1969 تماماً كما هو الآن: بلد يحثّ على الهجرة لمن استطاع إليها سبيلاً من شباب المسلمين والمسيحيين. أمّا القاطنون فيه، فهم راضخون لنظام تستغلّهم عبره «زمرة من القوّاد».

يقول مبارك: «تعاني المنطقة التي ينتمي إليها لبنان من داءين عظيمين: الاحتلال الصهيوني في فلسطين والتخلف الاقتصادي والاجتماعي».

ومن أجل تخطّي تلك المخاطر، يدعو مبارك «أبناء وطنه» إلى ضرورة القيام بواجبين في الوقت عينه: إخلاء فلسطين من الصهيونية وإرساء العدالة الاجتماعية، فـ «إن شاء المسيحي النضال، عليه أن يتحرّر من الخوف والأنانية على حدّ سواء، ويتجاوز مرحلة التعايش وعندئذ، وتحت تأثير الحدث وإثارة مستقبل مثقل، يحين الوقت للنخبة المسيحية أن تضع نفسها في خدمة الجماهير العربية المحرومة».

يدعو مبارك المسيحيين إلى الانخراط في العروبة (arabité) وهو يرفض «العرباوية» (arabisme)، لأنّ العرباوية نقل منمّط لكلمة «اعرابية» ذات الطابع البدوي وهي تهدم بجهلها المدينة المنورة التي أرساها النبي من أجل المستضعفين. إنّ هذه الدعوة التي طرحها مبارك في عام 1969، تذكّرنا بالنقاش الحاد السائد في لبنان، فالكثير من اللبنانيين يدعون إلى الانفتاح على العرب من أجل مصلحة لبنان، لكن أيّ عرب؟ العروبيون أم الإعرابيون بحسب مبارك؟ ففي ظلّ الرأسمالية الشرسة، لم يجد بعض اللبنانيين في العروبة إلا البترودولار!

يوصي مبارك اللبنانيين بعد الاتفاق الإسلامي المسيحي في ما بينهم أن يشركوا اليهود ليكتمل المشهد. وبهذا يعتبر أنّ إزالة الصهيونية عن فلسطين واجب باسم الدين اليهودي والوصايا الإبراهيمية. يعتبر مبارك أنّ العروبة هي الشكل الثقافي الذي يأخذه هذا السعي نحو المسكونية، فالمسيحيون واليهود تماماً كالمسلمين، وجدوا في اللغة العربية، بين بغداد وقرطبة التعبير الأمثل عن فكرهم الديني. ولاختصار رؤية مبارك للمشرق، سننقل خاتمة رسالته:

«يجب ألا يكون هناك أدنى شكّ عند المسيحي اللبناني، بقدر ما تبدو التكاملية التوراتية بين لبنان وفلسطين جليّة، تحت شعار أرض مقدسة واحدة، معروفة على جانبي موطن الأمم، الجليل، بعروس التراتيل، بل إنّ كلّ مسيحي في العالم العربي يجد في القدس ملتقاه بكل مؤمن باله واحد. وفي القدس، بعد أن تتحرّر اليهودية من تورطها في النكبة الأخيرة التي قام بها الاستعمار العسكري، ينبغي أن يستدعي ائتلاف إسلامي مسيحي، تحت شعار العروبة، أوسع مسكونية على الإطلاق. العام المقبل في القدس».

ضمن «معرض بيروت للكتاب»، تقيم «دار أبعاد» ندوة بعنوان «تحية إلى الكلمة الحرّة» عند السادسة والنصف (قاعة المحاضرات B) من عصر الإثنين 19 أيار (مايو) يتحدّث فيها: الهام كلاب، وريجينا صنيفر، وسليمان بختي وحسن حماده. يتخلّل الندوة توقيع كتاب «الأب يواكيم مبارك ـ كتابات في المارونية والإسلام وفلسطين» للكاتب سركيس أبو زيد ــ «سي سايد أرينا» (البيال سابقاً)

الخيام | khiyam.com

الخيام | khiyam.com

تعليقات: