žŻž¼ž▒ž¬ ┘ģž¼┘ä┘æž® ž¦┘ä┘ü┘å┘ł┘å ž¦┘äž¼┘ģ┘Ŗ┘äž® Beaux-Arts ┘ü┘Ŗ žŻžŁž» žŻž╣ž»ž¦ž»┘枦 ž╣ž¦┘ģ 2013 ž»ž▒ž¦ž│ž® ┘é┘Ŗ┘æ┘ģž® žŁ┘ł┘ä žŻž½ž▒ ž¦┘ä┘ü┘å┘æ ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž»┘ģž¦ž║ ┘łž¦┘äž│ž╣ž¦ž»ž®. ┘ł┘åž│ž¬ž╣ž▒žČ ┘ć┘垦 ž©ž╣žČ ┘ģž¦ ┘łž▒ž» ┘ü┘Ŗ┘枦 ┘åžĖž▒┘ŗž¦ ┘䞯┘ć┘ģ┘Ŗ┘枬┘枦.

┘ģ┘åž░ ž¦┘ä┘éž»┘Ŗ┘ģ ┘łžĄ┘ł┘ä┘ŗž¦ žź┘ä┘ē ž¦┘ä┘éž▒┘å ž¦┘äž╣ž┤ž▒┘Ŗ┘åžī ┘ä┘ģ ┘Ŗž¬┘ł┘é┘æ┘ü žŻž½ž▒ ž¦┘ä┘ü┘å┘æ ž╣┘å ž¦┘䞦┘åž╣┘āž¦ž│ ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž©ž┤ž▒ ž¦┘äž╣ž¦ž»┘Ŗ┘æ┘Ŗ┘åžī ┘ł┘ä┘ģ ┘Ŗž¬┘ł┘é┘ü ž╣┘å žźž½ž¦ž▒ž® žźž╣ž¼ž¦ž© ž¦┘ä┘ü┘å┘枦┘å┘Ŗ┘å ┘łž¦┘ä┘ģ┘ü┘ā┘æž▒┘Ŗ┘å ┘łž¦┘äž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗ┘æ┘Ŗ┘å. ┘ü┘ģ┘åž░ ž¦┘ä┘éž»┘ģžī žŻž»┘ē ž¦┘ä┘ü┘å┘æ ž»┘łž▒┘ŗž¦ žŻž│ž¦ž│┘Ŗ┘ŗ┘枦 ┘ü┘Ŗ ž¬žĘ┘ł┘æž▒ ž¦┘ä┘ģž¼ž¬┘ģž╣ž¦ž¬ ┘łž¬┘ćž░┘Ŗž©┘枦 ž©┘łžĄ┘ü┘ć ┘ģ┘垬ž¼┘ŗž¦ žŻž«┘䞦┘é┘Ŗ┘ŗ┘枦 ┘ł┘ü┘āž▒┘Ŗ┘ŗ┘枦 ┘łž¼┘ģž¦┘ä┘Ŗ┘ŗ┘枦 ┘łž¦ž¼ž¬┘ģž¦ž╣┘Ŗ┘ŗ┘枦. ┘ł┘éž» ž┤ž▒žŁ ž¦┘ä┘ü┘䞦ž│┘üž® ┘łž¦┘ä┘ģ┘ü┘ā┘æž▒┘ł┘å žŻ┘ć┘ģ┘Ŗ┘枬┘ć ž¦┘ä┘łž¼┘łž»┘Ŗ┘æž®žī ┘łž»┘łž▒┘ć ┘ü┘Ŗ ž¦┘䞬ž▒ž©┘Ŗž®žī ┘łž¦┘åž╣┘āž¦ž│┘ć ┘ü┘Ŗ ž┤ž¬┘æ┘ē ž¦┘ä┘ģž¼ž¦┘䞦ž¬ ž¦┘äžź┘åž│ž¦┘å┘Ŗ┘æž® ┘łž¦┘ä┘ü┘āž▒┘Ŗ┘æž®. ┘ł┘ä┘ł ž¦ž│ž¬ž╣ž▒žČ┘垦 ┘ģ┘é┘ł┘䞦ž¬┘ć┘ģ ┘ä┘ģž¦ ž¦┘垬┘ć┘Ŗ┘垦.

ž║┘Ŗž▒ žŻ┘å┘æ ┘ģž¦ ┘Ŗž╣┘å┘Ŗ┘垦 ┘ć┘垦 ┘ć┘ł ž¬ž©┘Ŗž¦┘å ž¦┘åž╣┘āž¦ž│ ž¦┘ä┘ü┘å┘æ ž╣┘ä┘ē ž»┘ģž¦ž║┘垦 ┘łž»┘łž▒┘ć ┘ü┘Ŗ žźžŁž│ž¦ž│┘垦 ž©ž¦┘äž│ž╣ž¦ž»ž® ┘łž¦┘ä┘üž▒žŁ ┘łž│žĘ žŁ┘Ŗž¦ž®┘Ź ┘ģž½┘é┘äž® ž©ž¦┘䞬ž╣ž© ┘łž¦┘ä┘ģž╣ž¦┘垦ž® ┘łž¦┘ä┘ć┘ģ┘ł┘ģ. ┘üž¦┘ä┘ä┘łžŁž® ž¦┘ä┘ü┘å┘Ŗ┘æž® ┘ä┘Ŗž│ž¬ ž┤┘ā┘ä┘ŗž¦ ┘åž╣┘ä┘æ┘é┘ć ž╣┘ä┘ē ž¦┘äž¼ž»ž¦ž▒ ┘ä┘Ŗž¬┘垦ž│ž© ┘ģž╣ žŻž½ž¦ž½ ž¦┘ä┘ģ┘åž▓┘äžø ┘ä┘Ŗž│ž¬ ž┤┘ā┘ä┘ŗž¦ ┘üžŁž│ž©žī ž©┘ä ┘ģžČ┘ģ┘ł┘å┘ŗž¦ ┘łž▒ž│ž¦┘äž® ┘ģ┘ä┘Ŗž”┘Ä┘Ŗ┘å ž©ž¦┘äž»┘䞦┘䞦ž¬žī ┘ŖžŁž▒┘æ┘āž¦┘å ž¦┘ä┘ü┘āž▒ ┘łž¦┘䞣┘łž¦ž│┘æ ┘ā┘ä┘æ┘枦žī ┘䞦 žŁž¦ž│┘æž® ž¦┘äž©žĄž▒ ┘łžŁž»┘枦 ┘ā┘ģž¦ ┘ŖžĖ┘å┘æ ┘āž½┘Ŗž▒┘ł┘åžī ┘ł┘䞦 ž│┘Ŗ┘æ┘ģž¦ ┘ģ┘ģ┘æ┘å ┘Ŗ┘鞬┘å┘ł┘å ž¦┘䞯ž╣┘ģž¦┘ä ž¦┘ä┘ü┘å┘Ŗ┘æž® ┘ä┘äž▓┘Ŗ┘åž® žŻ┘ł ž¦┘䞬ž¼ž¦ž▒ž®.

žŻž│ž”┘äž® ┘āž½┘Ŗž▒ž®žī ž¬žŁ┘ģ┘ä žźž┤┘āž¦┘ä┘Ŗ┘枦ž¬┘枦žī ž¬žŁž¦┘ł┘ä ┘ćž░┘ć ž¦┘äž»ž▒ž¦ž│ž® ž¦┘ä┘ü┘å┘Ŗ┘æž® ┘Ć ž¦┘äžź┘åž│ž¦┘å┘Ŗ┘æž® ž¦┘äžźž¼ž¦ž©ž® ž╣┘å┘枦žī ž«žĄ┘łžĄ┘ŗž¦ ┘ģž¦ ┘Ŗž¬ž╣┘ä┘æ┘é ž©ž»┘łž▒ ž¦┘ä┘ģž╣ž¦ž▒žČ ž¦┘ä┘ü┘å┘Ŗ┘æž® ┘łž¦┘ä┘ģž¬ž¦žŁ┘ü.

┘āž¬ž© ž¦┘ä┘ü┘å┘枦┘å ž¦┘䞬ž┤┘ā┘Ŗ┘ä┘Ŗ┘æ ┘ģž¦ž▒┘ā ž▒┘łž¬┘ā┘ł Mark Rothko ┘鞦ž”┘ä┘ŗž¦:

ŌĆ£žź┘å┘æ ┘ćž»┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘łžŁ┘Ŗž» ┘ć┘ł ž¦┘ä┘łžĄ┘ł┘ä žź┘ä┘ē ž¦┘䞬ž╣ž©┘Ŗž▒ ž╣┘å ž¦┘䞦┘å┘üž╣ž¦┘䞦ž¬ ž¦┘äžź┘åž│ž¦┘å┘Ŗ┘æž® ž¦┘䞯ž│ž¦ž│┘Ŗ┘æž®: ž¦┘䞬ž▒ž¦ž¼┘Ŗž»┘Ŗž¦žī ž¦┘ä┘åž┤┘łž®žī ž¦┘äžźžŁž©ž¦žĘŌĆ”ŌĆØ

┘ł┘ŖžČ┘Ŗ┘ü:

ŌĆ£žźž░ž¦ ┘łž¼ž© ž╣┘ä┘Ŗ┘æ žŻ┘å žŻžČž╣ ž½┘鞬┘Ŗ ┘ü┘Ŗ ž┤┘ŖžĪ┘Ź ┘ģž¦žī ┘üž│┘Ŗ┘ā┘ł┘å ┘ü┘Ŗ ŌĆ£┘å┘üž│┘Ŗ┘æž®ŌĆØ ž¦┘ä┘ģž┤ž¦┘ćž» ž¦┘䞣ž│┘枦ž│žī ž¦┘䞣ž▒┘æ ┘ģ┘å ┘ā┘ä┘æ ┘å┘ģž¦ž░ž¼ ž¦┘䞬┘ü┘ā┘Ŗž▒ ž¦┘䞬┘é┘ä┘Ŗž»┘Ŗ┘æ.ŌĆØ

┘ł┘ä┘ā┘Ŗ ┘Ŗ┘łžČ┘æžŁ ž»ž▒ž¼ž® ž¦┘䞦┘åžĄ┘枦ž▒ ž¦┘ä┘å┘üž│┘Ŗ┘æ ž¦┘䞬┘Ŗ ┘Ŗž©žŁž½ ž╣┘å┘枦žī ┘Ŗ┘é┘ł┘ä:

ŌĆ£žź┘å┘æ ž¦┘䞯ž┤ž«ž¦žĄ ž¦┘äž░┘Ŗ┘å ┘Ŗž©┘ā┘ł┘å žŻ┘ģž¦┘ģ žŻž╣┘ģž¦┘ä┘Ŗ ┘Ŗž┤ž╣ž▒┘ł┘å ž©ž¦┘䞬ž¼ž▒ž©ž® ž¦┘äž»┘Ŗ┘å┘Ŗ┘æž® ┘å┘üž│┘枦 ž¦┘䞬┘Ŗ ž╣ž┤ž¬┘枦 ┘ü┘Ŗ žŻž½┘垦žĪ ž¦┘䞬┘ä┘ł┘Ŗ┘å.ŌĆØ

┘ł┘åžŁ┘å ┘åž│žŻ┘ä: žŻ┘ä┘Ŗž│ ž¬ž¦ž▒┘Ŗž« ž¦┘äžźž©ž»ž¦ž╣ ┘ā┘ä┘æ┘ć ┘ģž»ž╣┘ł┘ģ┘ŗž¦ ž©┘ćž░ž¦ ž¦┘äžĘ┘ģ┘łžŁ: ž¦┘䞬┘üž¦ž╣┘ä ┘ģž╣ ž»┘ģž¦ž║ ž¦┘ä┘ģž┤ž¦┘ćž»ž¤

ž¦┘ä┘ģž│žŻ┘äž® ┘éž»┘Ŗ┘ģž®. ┘üž¦┘ä┘鞦ž╣ž»ž® ž¦┘äž░┘ćž©┘Ŗ┘æž® (1.618 nombre dŌĆÖor) žŻž»ž¬ ž»┘łž▒┘ŗž¦ žŻž│ž¦ž│┘Ŗ┘ŗ┘枦 ┘ü┘Ŗ žĄ┘Ŗž¦ž║ž® ž¦┘äž¼┘ģž¦┘ä ┘ģ┘åž░ žŻ┘å ž¦ž│ž¬┘Åž«ž»┘ģž¬ ┘ā┘åž│ž©ž® ┘ģž½ž¦┘ä┘Ŗ┘æž® ┘ü┘Ŗ ž╣┘ģž¦ž▒ž® ž¦┘äž©ž¦ž▒ž½┘Ŗ┘å┘ł┘å ┘Ć Parth├®onžī (┘ģž╣ž©ž» žŻž║ž▒┘Ŗ┘é┘Ŗ┘æ ┘Ŗ┘Åž╣ž¬ž©ž▒ ┘ģ┘å žŻž¼┘ģ┘ä ┘å┘ģž¦ž░ž¼ ž¦┘äž╣┘ģž¦ž▒ž® ž¦┘䞯ž║ž▒┘Ŗ┘é┘Ŗ┘æž® ž¦┘ä┘éž»┘Ŗ┘ģž®. ž©┘垦┘ć ž¦┘䞯ž║ž▒┘Ŗ┘é ┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘üž¬ž▒ž® ┘ģž¦ ž©┘Ŗ┘å 447 ┘ł432 ┘é.┘ģ) ┘łžĄ┘ł┘ä┘ŗž¦ žź┘ä┘ē žŻž©┘å┘Ŗž® žŻž½┘Ŗ┘垦 Ath├©nes.

┘ł┘ü┘Ŗ ž╣ž¦┘ģ 2007žī ž»ž▒ž│ ┘üž▒┘Ŗ┘é ┘ģ┘å ž¦┘äž©ž¦žŁž½┘Ŗ┘å ž¦┘äžź┘ŖžĘž¦┘ä┘Ŗ┘æ┘Ŗ┘å ž¦┘䞦┘åž╣┘āž¦ž│ž¦ž¬ ž¦┘äž╣žĄž©┘Ŗ┘æž® ┘ä┘ćž░┘ć ž¦┘ä┘鞦ž╣ž»ž® ž¦┘äž│žŁž▒┘Ŗ┘æž®. ┘üž╣ž▒┘ÄžČ┘łž¦ ž╣┘ä┘ē žŻž▒ž©ž╣ž® ž╣ž┤ž▒ ┘ģž┤ž¦ž▒┘ā┘ŗž¦ žŻž╣┘ģž¦┘ä┘ŗž¦ ┘ü┘å┘æ┘Ŗ┘æž® ┘ģž«ž¬┘ä┘üž® ž¦┘ä┘å┘Éž│┘Äž©žī ┘ü┘āž¦┘å ž¦┘äžźž¼┘ģž¦ž╣ ┘łž¦žČžŁ┘ŗž¦: ž¦┘䞯ž╣┘ģž¦┘ä ž¦┘ä┘ģž©┘å┘Ŗ┘æž® ž╣┘ä┘ē ž¦┘ä┘鞦ž╣ž»ž® ž¦┘äž░┘ćž©┘Ŗ┘æž® ┘ć┘Ŗ ž¦┘䞯┘āž½ž▒ ž¬┘üžČ┘Ŗ┘ä┘ŗž¦.

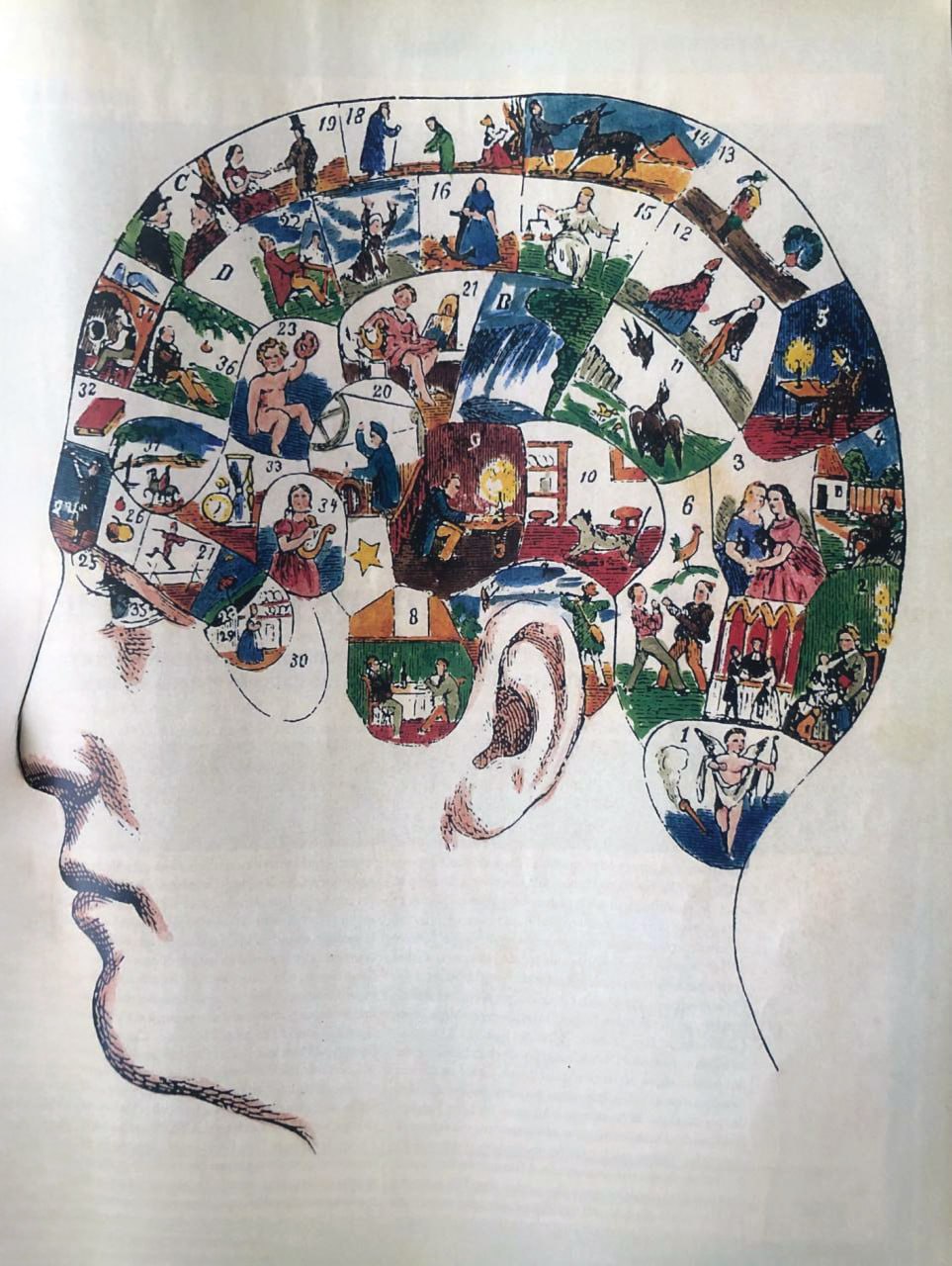

┘ģ┘åž░ žŻ┘łž¦ž«ž▒ ž¦┘ä┘éž▒┘å ž¦┘äž½ž¦┘ģ┘å ž╣ž┤ž▒žī ž│ž¬ž¬ž╣ž»┘æž» ŌĆ£┘é┘łž¦ž╣ž» ž¦┘䞯ž┤┘āž¦┘ä ┘łž¦┘äž▒┘ģ┘łž▓ ┘łž¦┘䞯┘ä┘łž¦┘åŌĆØ ž©┘łžĄ┘ü┘枦 ┘ä┘łžŁž® ┘ģ┘üž¦ž¬┘ŖžŁ žŁ┘Ŗž½ ┘Ŗ┘ģ┘ä┘ā ┘ā┘ä┘æ ┘ģ┘üž¬ž¦žŁ ┘éž»ž▒ž® ž╣┘ä┘ē žźž½ž¦ž▒ž® ž▒ž»┘枦ž¬ ┘üž╣┘ä ┘å┘üž│┘Ŗ┘æž®.

┘ł┘āž¦┘垬 ┘ģž╣ž¦ž»┘äž® ž║┘łž¬┘ć žŁ┘ł┘ä ž¦┘ä┘ä┘ł┘å Trait├® des couleurs (1808ŌĆō1810) ┘ģ┘å žŻž©ž▒ž▓ ┘ćž░┘ć ž¦┘ä┘ģ┘鞦ž▒ž©ž¦ž¬žī žźž░ ž▒žŻ┘ē žŻ┘å┘æ ž¦┘ä┘ä┘ł┘å ž«┘ä┘ŖžĘ┘ī ž©┘Ŗ┘å ž¦┘äžČ┘łžĪ ┘łž¦┘äžĖ┘ä┘æžī ┘łžŻ┘å┘æ ┘ćž░┘ć ž¦┘äž╣┘䞦┘éž® ž¬ž║┘ģž│ ž¦┘äž▒┘łžŁ ž¦┘äžź┘åž│ž¦┘å┘Ŗ┘æž® ┘ü┘Ŗ žŁ┘Ŗž¦ž® ž¦┘ä┘ä┘ł┘å ž░ž¦ž¬┘ćžī ┘łž¬┘āž┤┘ü ž¦┘äž▒┘łž¦ž©žĘ ž¦┘äž│ž▒┘æ┘Ŗ┘æž® ž©┘Ŗ┘å ž¦┘ä┘ü┘å┘æ ┘łž¦┘äžĘž©┘Ŗž╣ž®. ž½┘ģ┘æ ž¼ž¦žĪž¬ ž¦┘ä┘åžĖž▒┘Ŗ┘枦ž¬ ž░ž¦ž¬ ž¦┘䞣ž│ž¦ž©ž¦ž¬ ž¦┘äž»┘é┘Ŗ┘éž® ž¦┘䞬┘Ŗ ž»┘Åž▒ž│ž¬ ┘ü┘Ŗ ┘ģž»ž▒ž│ž® ž¦┘äž©ž¦┘ł┘枦┘łž│ ž©┘Ŗ┘å ž¦┘䞣ž▒ž©┘Ŗ┘å ž¦┘äž╣ž¦┘ä┘ģ┘Ŗ┘枬┘Ŗ┘å.

┘Ŗžż┘ā┘æž» ┘Ŗ┘ł┘枦┘åž│ žź┘Ŗž¬┘å Johans Ittenžī žŻžŁž» ┘ģž»ž▒┘æž│┘Ŗ ž¬┘ä┘ā ž¦┘ä┘ģž»ž▒ž│ž®žī žŻ┘å┘æ:

ŌĆ£ž¦┘䞯┘ä┘łž¦┘å ┘é┘ł┘ē žźž┤ž╣ž¦ž╣┘Ŗ┘æž® ž¬┘ł┘ä┘æž» ž¦┘äžĘž¦┘éž®žī ┘ł┘ä┘枦 ┘üž╣┘ä┘ī žź┘Ŗž¼ž¦ž©┘Ŗ┘æ ┘łž│┘äž©┘Ŗ┘æ.ŌĆØ

┘ł┘āž¦┘å ž¦┘ä┘ü┘å┘枦┘å ž¦┘äž▒┘łž│┘Ŗ ┘āž¦┘åž»┘åž│┘ā┘Ŗ Kandinsky ┘Ŗž»ž╣┘ł žź┘ä┘ē ž¦┘äž╣┘ģ┘ä ž╣┘ä┘ē ž░ž©ž░ž©ž® ž»┘łž¦ž«┘ä ž¦┘äžź┘åž│ž¦┘å ž╣ž©ž▒ ┘łž│ž¦ž”┘ä ž¬ž┤┘ā┘Ŗ┘ä┘Ŗ┘æž® ž¬ž│ž¬┘ģž»┘æ ž╣┘垦žĄž▒┘枦 ┘ģ┘å ž¦┘ä┘łž¦┘éž╣ (┘āž¬ž¦ž©: ž¦┘äž▒┘łžŁž¦┘å┘Ŗ┘æž® ┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘ü┘å Du spiritual dans lŌĆÖart).

ž╣┘ä┘ē ┘ģž»┘ē ž¦┘ä┘éž▒┘å┘Ŗ┘å ž¦┘ä┘ģž¦žČ┘Ŗ┘Ŗ┘åžī ž¬žŁ┘ł┘æ┘䞬 ž¦┘ä┘ā┘üž¦žĪž® ž¦┘ä┘å┘üž│┘Ŗ┘æž® ┘ä┘䞯ž╣┘ģž¦┘ä ž¦┘ä┘ü┘å┘Ŗ┘æž® žź┘ä┘ē ┘ģ┘łžČ┘łž╣ ┘ģž▒┘āž▓┘Ŗ┘æ. ┘ł┘éž» ┘ü┘ć┘ģ ┘枬┘äž▒ Hitler ┘ł┘łž▓┘Ŗž▒ ž»ž╣ž¦┘Ŗž¬┘ć ž║┘łž©┘äž▓ Goebbels žŻ┘å┘æ ž¦┘ä┘ü┘å┘枦┘å┘Ŗ┘å (ž¦┘ä┘ģ┘ć┘åž»ž│ ┘łž¦┘ä┘åžŁ┘枦ž¬ ┘łž¦┘äž│┘Ŗ┘å┘ģž¦ž”┘Ŗ┘æ..) ┘鞦ž»ž▒┘ł┘å ž╣┘ä┘ē ž¬ž«ž»┘Ŗž▒ ž¦┘äž¼┘ģž¦┘ć┘Ŗž▒ ž╣ž©ž▒ ž¦┘䞬žŻž½┘Ŗž▒ ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž¼ž¦┘åž© ž¦┘䞦┘å┘üž╣ž¦┘ä┘Ŗ┘æ ┘ģ┘å ž¦┘äž»┘ģž¦ž║ ž╣┘ä┘ē žŁž│ž¦ž© ž¦┘äž¼ž¦┘åž© ž¦┘äž╣┘é┘䞦┘å┘Ŗ┘æ. ┘łž©ž░┘ä┘ā ž¬žĄž©žŁ ž¦┘ä┘ģž│žŻ┘äž®žī žź┘ä┘ē ž¼ž¦┘åž© ž©ž╣ž»┘枦 ž¦┘äž¼┘ģž¦┘ä┘Ŗ┘æ ┘łž¦┘ä┘å┘üž│┘Ŗ┘æžī ┘ģž│žŻ┘äž® ž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗ┘æž® žŻ┘ŖžČ┘ŗž¦.

┘ł┘åž┤┘Ŗž▒ ┘ć┘垦 žź┘ä┘ē žŻ┘å┘æ ž║┘łž©┘äž▓ ŌĆ£┘ä┘ģ ┘Ŗ┘ā┘å ┘ģž¼ž▒┘æž» ┘łž▓┘Ŗž▒ ┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘åžĖž¦┘ģ ž¦┘ä┘垦ž▓┘Ŗ┘æžī ž©┘ä ┘āž¦┘å ┘āž¦ž¬ž©┘ŗž¦ ž▒ž”┘Ŗž│┘ŗž¦ ┘ü┘Ŗ žĄ┘Ŗž¦ž║ž® ž¦┘äž│ž▒ž»┘Ŗ┘æž® ž¦┘ä┘üž¦ž┤┘Ŗ┘æž®žī ┘ģž│ž¬ž«ž»┘ģ┘ŗž¦ ž¦┘äž«žĘž© ┘łž¦┘ä┘ģ┘鞦┘䞦ž¬ ┘łž¦┘ä┘ģ┘䞥┘鞦ž¬ ┘䞬žŁ┘ł┘Ŗ┘ä ž¦┘äžźž©ž¦ž»ž® žź┘ä┘ē ž╣ž»ž¦┘äž®žī ┘łž¦┘ä┘āž▒ž¦┘ć┘Ŗž® žź┘ä┘ē ┘üžČ┘Ŗ┘äž®žī ž╣ž©ž▒ ┘äž║ž® ┘ģž¬┘é┘åž® ž¦┘äžźž«ž▒ž¦ž¼ ┘ģž┤žŁ┘ł┘åž® ž©ž╣ž¦žĘ┘üž® ž▓ž¦ž”┘üž®ŌĆØ.

ž¦┘ä┘ü┘å┘æ ┘Ŗž¼ž╣┘ä┘垦 ž│ž╣ž»ž¦žĪ

┘ü┘Ŗ ┘ćž░┘ć ž¦┘䞯ž▓┘ģ┘åž® ž¦┘䞥ž╣ž©ž®žī žŁ┘Ŗž½ ž¬┘ÅžĖ┘ćž▒ ž¦┘䞦ž│ž¬žĘ┘䞦ž╣ž¦ž¬ ž¦ž▒ž¬┘üž¦ž╣ ž¦┘äž┤ž╣┘łž▒ ž©ž¦┘ä┘āžóž©ž® ┘äž»┘ē ž¦┘ä┘üž▒┘åž│┘Ŗ┘æ┘Ŗ┘åžī žĘ┘Åž▒žŁ ž│žżž¦┘ä ž╣┘ģ┘枦 žźž░ž¦ ┘āž¦┘å ž¦┘ä┘ü┘å┘æ ┘ģ┘äž¼žŻ┘ŗ ┘ģž½ž¦┘ä┘Ŗ┘ŗ┘枦. žŻž¼ž¦ž© ┘ģž╣žĖ┘ģ ž¦┘ä┘ģž│ž¬žĘ┘ä┘Äž╣┘Ŗ┘å ž©┘Ć ŌĆ£┘åž╣┘ģŌĆØ: ┘åž│ž¦žĪ┘ŗ ┘łž▒ž¼ž¦┘ä┘ŗž¦žī ┘ģ┘å ┘ģž«ž¬┘ä┘ü ž¦┘䞯ž╣┘ģž¦ž▒ ┘łž¦┘ä┘üž”ž¦ž¬.

ž¬ž│ž╣┘ł┘å ž©ž¦┘ä┘ģž”ž® ┘ģ┘å┘ć┘ģ ┘Ŗž╣ž¬ž©ž▒┘ł┘å žŻ┘å┘æ ž¦┘ä┘åžĖž▒ žź┘ä┘ē ž╣┘ģ┘ä┘Ź ┘ü┘å┘æ┘Ŗ┘æ ┘Ŗž¼ž╣┘ä┘ć┘ģ ž│ž╣ž»ž¦žĪžī ┘łžŻ┘å┘æ ž¦┘ä┘ü┘å┘æ ┘ŖžŁž▒┘æ┘ā ž¦┘ä┘ģž«┘æ ┘ł┘Ŗ┘Åž½┘Ŗž▒ ž¦┘䞯žŁž¦ž│┘Ŗž│. ┘ł┘Ŗž▓ž»ž¦ž» ┘ćž░ž¦ ž¦┘äž┤ž╣┘łž▒ ┘ģž╣ ž¬┘éž»┘æ┘ģ ž¦┘äž╣┘ģž▒.

ž¬žŁž¬ž¦ž¼ ┘ģž┤ž¦┘ćž»ž® ž╣┘ģ┘ä ┘ü┘å┘æ┘Ŗ┘æ žź┘ä┘ē ┘ł┘鞬┘Ź ┘łž¬žŻ┘ģ┘æ┘ä┘Ź ┘łž¬žŁž▒┘Ŗž▒┘Ź ┘ä┘äž░ž¦ž¬žī ┘łž▒ž©┘æ┘ģž¦ ┘Ŗ┘üž│┘æž▒ ┘ćž░ž¦ žŻž½ž▒ ž¦┘ä┘ü┘å┘æ ┘ü┘Ŗ ž¬ž«┘ü┘Ŗ┘ü ž¦┘ä┘é┘ä┘é ┘łž¦┘䞬┘łž¬┘æž▒žī ┘ł┘ć┘ł žŻž½ž▒┘ī ┘łž¦žČžŁ ┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘åž│ž¦žĪ žŻ┘āž½ž▒ ┘ģ┘å ž¦┘äž▒ž¼ž¦┘ä. ┘ā┘ģž¦ ┘Ŗ┘Ä┘ģ┘É┘Ŗ┘ä ž¦┘äž┤ž©ž¦ž© žź┘ä┘ē ž¦┘äžźžŁž│ž¦ž│ ž©ž¦┘䞣┘å┘Ŗ┘å ž╣┘åž» ┘ģž┤ž¦┘ćž»ž® ž¦┘䞯ž╣┘ģž¦┘ä ž¦┘ä┘ü┘å┘Ŗž®žī ┘łž«žĄ┘łžĄ┘ŗž¦ ž¦┘ä┘üž¬┘Ŗž¦ž¬žī ┘ł┘ü┘Ŗ ž©ž¦ž▒┘Ŗž│ žŻ┘āž½ž▒ ┘ģ┘å ž│ž¦ž”ž▒ ž¦┘ä┘ģ┘垦žĘ┘é ž¦┘ä┘üž▒┘åž│┘Ŗ┘æž®.

┘łž¬┘ÅžĖ┘ćž▒ ž¦┘䞯ž▒┘鞦┘ģ ┘ģ┘Ŗ┘ä┘ŗž¦ ┘äž»┘ē ž¦┘äž┤ž©ž¦ž© žź┘ä┘ē ž¦ž╣ž¬ž©ž¦ž▒ ž¦┘ä┘ü┘å┘æ ┘ģžŁž▒┘æžČ┘ŗž¦ ┘ü┘āž▒┘Ŗ┘ŗ┘枦:

┘åžŁ┘ł 70% ┘ģ┘ģ┘æ┘å ┘ć┘ģ ž»┘ł┘å 35 ž╣ž¦┘ģ┘ŗž¦ ┘Ŗž▒┘ł┘å žŻ┘å┘æ ┘ģž┤ž¦┘ćž»ž® ž╣┘ģ┘ä ┘ü┘å┘æ┘Ŗ┘æ ž¬ž¼ž╣┘ä┘垦 žŻ┘āž½ž▒ ž░┘āž¦žĪ┘ŗžī ┘ģ┘鞦ž©┘ä 55% ┘ģ┘å ž¦┘ä┘üž”ž® ž¦┘䞯┘āž©ž▒ ž│┘å┘ŗ┘枦.

žź┘å┘æ ┘垬ž¦ž”ž¼ ž¦┘äž»ž▒ž¦ž│ž® ž©┘ä┘Ŗž║ž®: ž¦┘ä┘ü┘å┘æ ┘Ŗž▓┘ł┘æž»┘垦 ž©ž┤ž╣┘łž▒ ž¦┘äž▒┘üž¦┘ć┘Ŗž®žī ┘ł┘ć┘ł žŻžŁž» ž¦┘䞣┘ä┘ł┘ä ž¦┘ä┘ģ┘ģ┘ā┘åž® ┘ü┘Ŗ ┘ģ┘łž¦ž¼┘ćž® ž¦┘ä┘āžóž©ž® ž¦┘ä┘ģžŁ┘ŖžĘž®: ž▓┘Ŗž¦ž▒ž® ž¦┘ä┘ģž¬ž¦žŁ┘üžī ž¦┘äž║ž¦┘ä┘Ŗž▒┘Ŗ┘枦ž¬žī ┘ģž▒ž¦┘āž▓ ž¦┘ä┘ü┘å┘æžī ž¦┘ä┘ģžŁž¬ž▒┘üž¦ž¬ŌĆ”

ž│┘Åž”┘ä ž¦┘ä┘ģž│ž¬žĘ┘äž╣┘ł┘å: ž╣┘åž»┘ģž¦ ž¬ž┤ž¦┘ćž» ž╣┘ģ┘ä┘ŗž¦ ┘ü┘å┘æ┘Ŗ┘ŗ┘枦žī ┘ä┘łžŁž® ┘ģž½┘ä┘ŗž¦žī ┘ć┘ä ┘Ŗž½┘Ŗž▒ ž░┘ä┘ā ┘ģž┤ž¦ž╣ž▒┘āž¤ ┘ć┘ä ┘Ŗž¬žŁž▒┘æ┘ā žŻ┘ł ┘Ŗž¬žŁ┘ü┘æž▓ ž»ž¦ž«┘ä┘ā ž┤┘ŖžĪž¤

┘łž¼ž¦žĪž¬ ž¦┘䞯ž¼┘łž©ž® ž╣┘ä┘ē ž¦┘äž┤┘ā┘ä ž¦┘äžóž¬┘Ŗ:

┘åž╣┘ģžī ž║ž¦┘äž©┘ŗž¦: 21%

┘åž╣┘ģžī ┘ģ┘å ┘ł┘鞬 ┘äžóž«ž▒: 50%

┘䞦žī žŻž©ž»┘ŗž¦: 15.5%

┘䞦 ┘Ŗ┘ć┘ģ┘æ┘å┘Ŗ/┘䞦 žŻž╣ž▒┘ü: 13%

žŻ┘ģ┘枦 ž¦┘䞯ž│ž”┘äž® ž¦┘䞯ž«ž▒┘ē ┘ü┘āž¦┘垬 ┘垬ž¦ž”ž¼┘枦:

┘ģž┤ž¦┘ćž»ž® ž╣┘ģ┘ä ┘ü┘å┘æ┘Ŗ┘æ ž¬ž¼ž╣┘ä┘å┘Ŗ ž│ž╣┘Ŗž»┘ŗž¦: ┘åžŁ┘ł 70%

┘ģž┤ž¦┘ćž»ž® ž╣┘ģ┘ä ┘ü┘å┘æ┘Ŗ┘æ ž¬┘ćž»┘æž”┘å┘Ŗ ┘łž¬žĘž▒ž» ž¦┘ä┘ć┘ģ┘ł┘ģ: 79%

┘ģž┤ž¦┘ćž»ž® ž╣┘ģ┘ä ┘ü┘å┘æ┘Ŗ┘æ ž¬ž¼ž╣┘ä┘å┘Ŗ žŻ┘āž½ž▒ ž░┘āž¦žĪ┘ŗ ┘łžŻ┘āž½ž▒ žźž©ž»ž¦ž╣┘ŗž¦: 60%

┘䞦 žźž¼ž¦ž©ž®: 5%

ž│žżž¦┘ä: ┘ć┘ä ž¬ž¬ž┤ž¦ž©┘ć žŻž»┘ģž║ž® ž▒ž¼ž¦┘ä ž¦┘äžźžĘ┘üž¦žĪžī ┘łžĘž©┘Ŗž© ž¦┘䞯ž│┘垦┘åžī ┘łž¦┘ä┘垦┘éž» ž¦┘ä┘ü┘å┘æ┘Ŗ┘æ ž╣┘åž» ┘ģ┘łž¦ž¼┘枬┘ć┘ģ ž╣┘ģ┘ä┘ŗž¦ ┘ü┘å┘æ┘Ŗ┘ŗ┘枦ž¤

┘åž╣┘ģžī ┘ü┘åžŁ┘å ┘å┘ģž¬┘ä┘ā ž¼┘ģ┘Ŗž╣┘ŗž¦ ž¦┘䞣žĖ┘łžĖ ┘å┘üž│┘枦 ┘ü┘Ŗ ž¦┘äžźžŁž│ž¦ž│ žŻ┘ģž¦┘ģ ž╣┘ģ┘ä ┘ü┘å┘æ┘Ŗ┘æžī ┘䞯┘å┘æ┘垦 ┘åžŁ┘ģ┘ä ž¦┘äž»┘ģž¦ž║ ž░ž¦ž¬┘ć ž¦┘äž░┘Ŗ ž¬┘ā┘ł┘æ┘å ž╣ž©ž▒ ž¬žĘ┘ł┘æž▒┘Ź ┘łž▒ž¦ž½┘Ŗ┘æ žĘ┘ł┘Ŗ┘ä.

┘ü┘ā┘Ŗ┘ü ┘å┘üž│┘æž▒ žźž░┘ŗž¦ ┘éž»ž▒ž® žŻž┤ž«ž¦žĄ┘Ź ┘ģž«ž¬┘ä┘ü┘Ŗ┘å ž╣┘ä┘ē ž¬┘éž»┘Ŗž▒ žŻž╣┘ģž¦┘ä ┘äž▒ž¦┘ģž©ž▒ž¦┘垬 žŻ┘ł ž©┘Ŗ┘āž¦ž│┘ł žŻ┘ł ž║┘Ŗž▒┘ć┘ģž¦ž¤

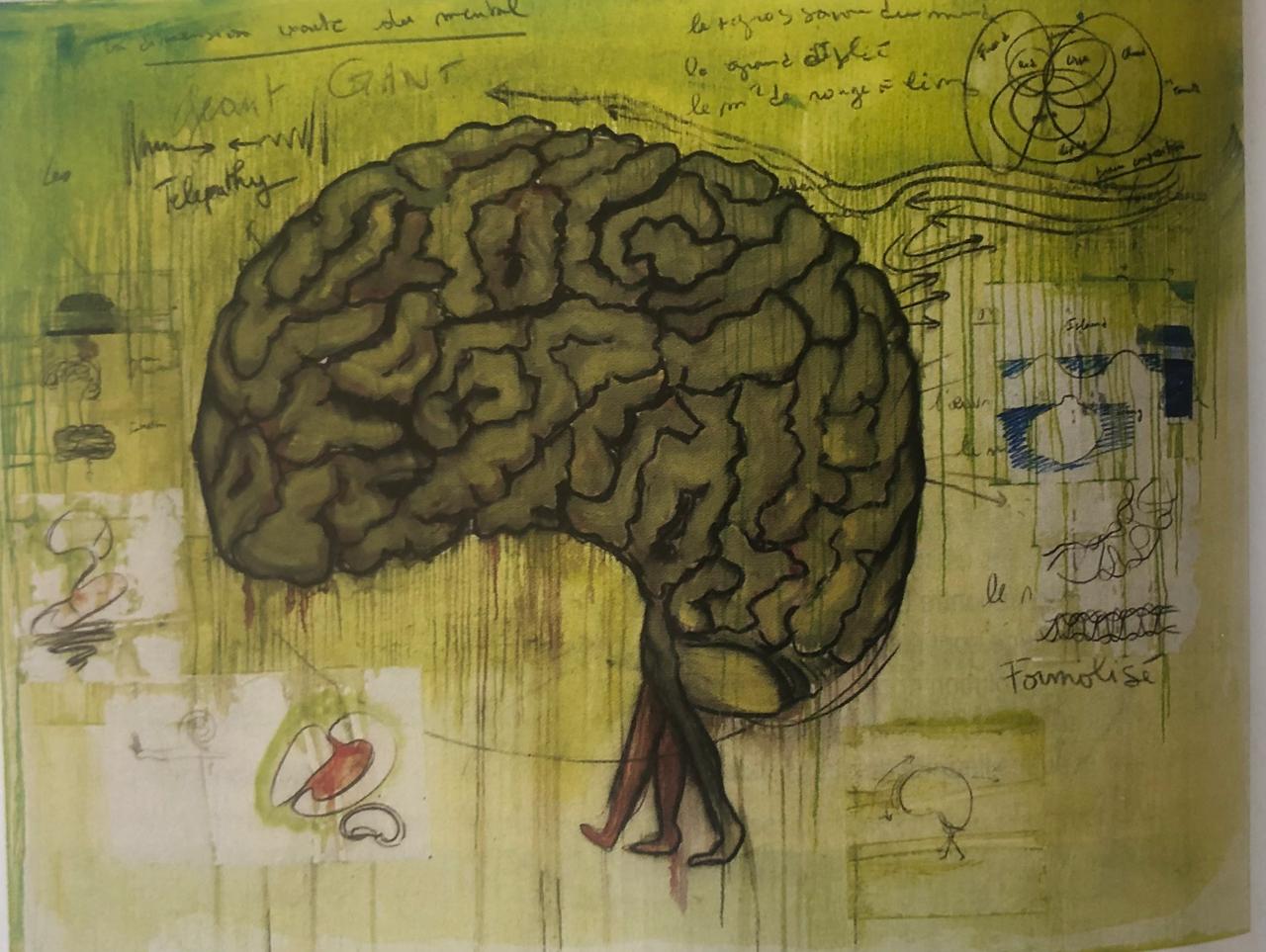

┘Ŗž¼┘Ŗž© ž¦┘ä┘ģž¬ž«žĄ┘æžĄ ┘ü┘Ŗ ž╣┘ä┘ģ ž¦┘䞯žŁ┘Ŗž¦žĪ ž¦┘äž╣žĄž©┘Ŗ┘æž® ž¼ž¦┘å ž©┘Ŗž¦ž▒ ž┤┘ł┘åž¼┘ł Jean-Pierre Changeux ž╣ž©ž▒ ž¦┘䞬┘ģ┘Ŗ┘Ŗž▓ ž©┘Ŗ┘å ŌĆ£ž¦┘䞬žĘ┘ł┘æž▒ ž¦┘ä┘łž▒ž¦ž½┘Ŗ┘æŌĆØ ž¦┘äž░┘Ŗ ┘Ŗ┘垬ž¼ ž╣┘å┘ć ž¦┘äž»┘ģž¦ž║ ž¦┘äžź┘åž│ž¦┘å┘Ŗ┘æ ž¦┘äž╣ž¦┘é┘äžī ┘łž¦┘䞬žĘ┘ł┘æž▒ ┘ģž¦ ┘ü┘ł┘é ž¦┘ä┘łž▒ž¦ž½┘Ŗ┘æ. žŻ┘ģ┘枦 ž¦┘䞯ž«┘Ŗž▒žī ┘ü┘Ŗž┤┘Ŗž▒ žź┘ä┘ē ž¬žŻž½┘Ŗž▒ ž¦┘䞬ž¦ž▒┘Ŗž« ┘łž¦┘ä┘ģžŁ┘ŖžĘ ┘ü┘Ŗ ž¼┘Ŗ┘垦ž¬ ž¦┘äž┤ž«žĄ ž©┘Ŗ┘å ž¦┘ä┘ł┘䞦ž»ž® ┘łž¦┘äž©┘ä┘łž║žø žŁ┘Ŗž½ ž¬ž¬ž┤┘ā┘æ┘ä ┘ģž”ž¦ž¬ ž¦┘ä┘ģ┘ä┘Ŗž¦ž▒ž¦ž¬ ┘ģ┘å ž¦┘äž▒┘łž¦ž©žĘ ž¦┘äž╣žĄž©┘Ŗ┘æž® ž¦ž│ž¬ž¼ž¦ž©ž®┘ŗ ┘ä┘ģž¦ ┘åž╣┘Ŗž┤┘ć ┘ģ┘å ┘ģžŁ┘ü┘æž▓ž¦ž¬ ┘鞦ž»┘ģž® ┘ģ┘å ┘ģžŁ┘ŖžĘ┘垦.

ž¦┘䞦ž│ž¬┘垬ž¦ž¼: žźž░ž¦ ┘āž¦┘垬 žŻž»┘ģž║ž¬┘垦 ┘䞦 ž¬ž¬┘üž¦ž╣┘ä ž©ž¦┘äžĘž▒┘Ŗ┘éž® ž░ž¦ž¬┘枦 žŻ┘ģž¦┘ģ ž╣┘ģ┘ä ┘ü┘å┘æ┘Ŗ┘æžī ┘ü┘ćž░ž¦ ┘䞦 ┘Ŗž╣┘å┘Ŗ ž║┘Ŗž¦ž© ž¦┘䞦ž│ž¬ž╣ž»ž¦ž»žø ┘ü┘äž»┘Ŗ┘垦 ž¼┘ģ┘Ŗž╣┘ŗž¦ ž¦┘䞯ž»ž¦ž® ┘å┘üž│┘枦 ┘łž▒ž¦ž½┘Ŗ┘ŗ┘枦žī ┘ä┘ā┘å ž©ž¬ž¼ž¦ž▒ž© ┘ģž«ž¬┘ä┘üž®.

ž│žżž¦┘ä: ┘ć┘ä ┘Ŗž╣┘ģ┘ä ž¦┘ä┘ü┘å┘æ ┘ā┘ü┘Ŗž¬ž¦┘ģ┘Ŗ┘å ┘äž»┘ģž¦ž║┘垦ž¤

ž©┘ä žŻ┘āž½ž▒ ┘ģ┘å ž░┘ä┘ā! ┘鞦┘ä ┘å┘Ŗž¬ž┤┘ć: ŌĆ£┘ģ┘å ž»┘ł┘å ž¦┘ä┘ģ┘łž│┘Ŗ┘é┘ē ž¬žĄž©žŁ ž¦┘䞣┘Ŗž¦ž® ž«žĘžŻŌĆØ. ┘üž¦┘䞬ž┤ž©┘æž╣ ž©ž¦┘äž¼┘ģž¦┘ä ┘łž¦┘äžźž©ž»ž¦ž╣ ┘Ŗ┘üž╣┘æ┘ä ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž»┘ģž¦ž║ ┘åž│┘é┘ŗž¦ žŁ┘Ŗ┘ł┘Ŗ┘ŗ┘枦 ┘Ŗž│┘ģ┘æ┘ē ┘åžĖž¦┘ģ ž¦┘ä┘ģ┘āž¦┘üžŻž® žŻ┘ł ┘åžĖž¦┘ģ ž¦┘䞬┘é┘ł┘Ŗž®. ž╣┘åž»┘ģž¦ ┘Ŗž¬┘üž╣┘æ┘ä ┘ćž░ž¦ ž¦┘ä┘åž│┘é ┘Ŗ┘ģ┘Ŗ┘æž▓┘垦 ž╣┘å žŁž¦ž│┘łž© ž©ž│┘ŖžĘžī ┘ćž░ž¦ ┘ģž¦ ┘åž│┘ģ┘æ┘Ŗ┘ć ŌĆ£┘åžĖž¦┘ģ ž¦┘ä┘ģ┘āž¦┘üžŻž®ŌĆØ ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž»┘ģž¦ž║žī žŻ┘ł ŌĆ£┘åžĖž¦┘ģ ž¦┘䞬┘é┘ł┘Ŗž®ŌĆØ ž¦┘äž░┘Ŗ ž¬ž¬ž┤ž¦ž▒┘ā ž©┘ć ┘ā┘ä┘æ ž¦┘äž½ž»┘Ŗ┘æ┘Ŗž¦ž¬ Les mammif├©res. ┘ł┘éž» ž╣┘Åž▒┘ü ┘ćž░ž¦ ž¦┘ä┘åžĖž¦┘ģ ž╣ž¦┘ģ 1945žī ┘ł┘ć┘ł ┘Ŗ┘é┘ł┘ģ ž╣┘ä┘ē ž¬┘łž¦žĄ┘ä┘Ź ┘ģž¬ž©ž¦ž»┘ä ž©┘Ŗ┘å ž©┘å┘ē ž»┘ģž¦ž║┘Ŗ┘æž® ž╣ž»┘Ŗž»ž®: ┘éž┤ž▒ž® ž¦┘ä┘üžĄ┘æ ž¦┘äž¼ž©┘ć┘Ŗ┘æžī ž¦┘䞣ž¦ž¼ž▓ Septumžī ž¦┘ä┘ä┘łž▓ž® Amygdaležī ž¦┘䞣┘ÅžĄ┘Ä┘Ŗ┘å HippocampeŌĆ” ┘ł┘ā┘ä┘æ┘枦 ž¬┘Åž▒ž│┘ä žźž│┘鞦žĘž¦ž¬ žź┘ä┘ē ž¦┘ä┘łžĘž¦žĪ Hypothalamus ž¦┘äž░┘Ŗ ┘Ŗž¬ž║ž░┘æ┘ē ž©ž»┘łž▒┘ć ┘ģ┘å ž¦┘äž»┘łž©ž¦┘ģ┘Ŗ┘åžī žŻ┘Ŗ ŌĆ£ž¼ž▓┘ŖžĪ ž¦┘ä┘ģž¬ž╣ž®ŌĆØ ž¦┘ä┘ģž│žż┘ł┘ä ž╣┘å ž¦┘äžźžŁž│ž¦ž│ ž©ž¦┘䞦┘āž¬┘üž¦žĪ.

┘Ŗ┘ģ┘ā┘å ┘ä┘äž»┘łž©ž¦┘ģ┘Ŗ┘å žŻ┘å ┘Ŗž¬žŁž▒┘æž▒ ž¦žĄžĘ┘垦ž╣┘Ŗ┘ŗ┘枦 ž©ž¦┘ä┘ģž«ž»┘æž▒ž¦ž¬žī ┘ä┘ā┘å┘æ ž¦┘ä┘ü┘å┘æ ┘ŖžŁž▒┘æž▒┘ć ž©žĘž▒┘Ŗ┘éž®┘Ź ž│┘ä┘Ŗ┘ģž®. ┘ł┘ģ┘å ┘ć┘垦žī ┘üž¦ž│ž¬ž¼ž¦ž©ž¬┘垦 ž¦┘äž¼┘ģž¦┘ä┘Ŗ┘æž® ž¬ž║ž░┘æ┘Ŗ žŁ┘ģž¦ž│┘垦 ┘łž¬┘Å┘åž┤┘æžĘ ž»┘łž¦┘üž╣┘垦žī ┘ł┘éž» ž¬┘Åž╣ž»┘æ┘ä ž│┘ä┘ł┘ā┘垦 ┘ģž╣ ž¦┘äž▓┘ģ┘å.

┘ł┘Ŗ┘ā┘ü┘Ŗ žŻ┘å ┘å┘éž▒žŻ ┘ģž¦ž▒ž│┘Ŗ┘ä ž©ž▒┘łž│ž¬ Marcel Prostžī ž¦┘äž░┘Ŗ ž¬žŁ┘ł┘æ┘ä žź┘ä┘ē ┘ģžŁ┘ä┘æ┘ä ž╣┘ä┘ē ž¦┘äž│žĘžŁ ž¦┘ä┘äž©┘Ŗž»┘Ŗ┘æ ž¦┘äž┤ž©┘é┘Ŗ┘æ Le plan libidale: ┘ć┘ł žŻžŁž» žŻž┤ž«ž¦žĄ ž¦┘äž©žŁž½ ž╣┘å ž¦┘äž▓┘ģ┘å ž¦┘ä┘ģ┘ü┘é┘łž» A la recherce du temps perdu..

ž│žżž¦┘ä: ┘ć┘ä ŌĆ£žŻ┘łž»ž¦┘ä┘Ŗž│┘ā žź┘åž║ž▒ŌĆØ L`Odalisque d`Ingres žŻ┘āž½ž▒ ž¬žŁž▒┘ŖžČ┘ŗž¦ ┘ģ┘å ŌĆ£žŁž»┘Ŗ┘éž® ž¦┘ä┘ģž¬ž╣ž®ŌĆØ ┘äž¼┘Ŗž▒┘ł┘ģ ž©┘łž┤ Le jardin des d├®lices de Jur├┤me Bosch ž¤

┘åž╣┘ģŌĆ” ┘ł┘ä┘ā┘å.

┘ü┘Ŗ ž»ž▒ž¦ž│ž® žŻž¼ž▒ž¦┘枦 ž¦┘äž©ž¦žŁž½ ž│┘ģ┘Ŗž▒ ž▓┘ā┘Ŗ ž╣ž¦┘ģ 2011žī ┘ł┘ć┘ł ž▒ž¦ž”ž» ┘ü┘Ŗ ŌĆ£ž╣┘ä┘ģ žŻž╣žĄž¦ž© ž¦┘äž¼┘ģž¦┘äŌĆØžī Neurologie de la beaut├® ž╣┘Åž▒žČž¬ ž½┘ģž¦┘å┘Ŗž® ┘łž╣ž┤ž▒┘ł┘å ┘ä┘łžŁž® ž╣┘ä┘ē ┘ģž¬žĘ┘ł┘æž╣┘Ŗ┘åžī ┘łž▒┘ÅžĄž» ┘åž┤ž¦žĘ ž¦┘äž»┘ģž¦ž║ ž╣ž©ž▒ IRM. ž«┘䞥ž¬ ž¦┘äž»ž▒ž¦ž│ž® žź┘ä┘ē žŻ┘å┘æ ž¦┘äžźž┤ž©ž¦ž╣ ž¦┘äž¼┘ģž¦┘ä┘Ŗ┘æ ┘Ŗ┘Å┘垬ž¼ žŁž¦┘äž®┘ŗ ┘ā┘Ŗ┘ģ┘Ŗž¦ž”┘Ŗ┘æž® ž¬ž┤ž©┘ć žŁž¦┘äž® ž¦┘ä┘ł┘é┘łž╣ ┘ü┘Ŗ ž¦┘䞣ž©┘æ. ┘łž▒žŻ┘ē ž¦┘äž©ž¦žŁž½ žŻ┘å┘æ ┘ä┘łžŁž¦ž¬ žź┘åž║ž▒ ┘ł┘ā┘ł┘åž│ž¬ž¦ž©┘ä Constable žŻžŁž»ž½ž¬ ž¬ž»┘ü┘æ┘é┘ŗž¦ ž»┘ģ┘ł┘Ŗ┘ŗ┘枦 žŻž╣┘ä┘ē ž©┘åž│ž©ž® 10┘¬ ┘ģ┘å ž║┘Ŗž▒┘枦žī ┘ģ┘å ž©┘Ŗ┘å┘枦 žŻž╣┘ģž¦┘ä ž│┘Ŗž▓ž¦┘å ┘ł┘ģ┘ł┘å┘Ŗ┘ć ┘łž©┘Ŗ┘āž¦ž│┘łžø C├®zanne- Monet et Picasso žŻ┘ģ┘枦 ┘łž¼┘ł┘ć ž©┘łž┤ Bosch ž¦┘ä┘éž©┘ŖžŁž® ┘łž»┘ł┘ģ┘Ŗ┘Ŗ┘ć Daumier ┘ł┘ģ┘Ŗž¬ž│┘Ŗž│ Metsys ┘ü┘éž» žŻž½ž¦ž▒ž¬ ┘åž┤ž¦žĘ┘ŗž¦ ž»┘ģž¦ž║┘Ŗ┘ŗ┘枦 žŻžČž╣┘ü. ┘ł┘ć┘Ŗ ┘垬ž¦ž”ž¼ ┘ģ┘ć┘ģ┘æž® ž©┘䞦 ž┤┘ā┘æžī ┘ä┘ā┘å┘æ┘枦 ┘鞦ž©┘äž® ┘ä┘ä┘å┘鞦ž┤ ž╣┘ä┘ē ┘ģž│ž¬┘ł┘Ŗž¦ž¬ ž╣ž»┘æž®. ┘üžźž░ž¦ ┘āž¦┘å ┘ģ┘å ž¦┘äžČž▒┘łž▒┘Ŗ┘æ žŻ┘ł┘æ┘ä┘ŗž¦ ž¦┘䞬ž│ž¦žż┘ä žŁ┘ł┘ä ž¬┘ģž½┘Ŗ┘ä ž¦┘ä┘ä┘łžŁž¦ž¬žī ┘ü┘ģ┘å ž¦┘ä┘łž¦ž¼ž© žŻ┘ŖžČ┘ŗž¦ ž¬┘łž«┘æ┘Ŗ ž¦┘䞣ž░ž▒ ┘ģ┘å ŌĆ£ž╣┘ä┘ģ žŻž╣žĄž¦ž© ž¦┘äž¼┘ģž¦┘äŌĆØ ┘å┘üž│┘ćžī ž¦┘äž░┘Ŗ ┘Ŗž╣ž¬┘ģž» ž╣ž¦ž»ž®┘ŗ ž╣┘ä┘ē žĄ┘łž▒┘Ź ┘ģ┘Åž╣ž¦ž» žź┘垬ž¦ž¼┘枦žī ┘䞦 ž╣┘ä┘ē ž¦┘䞯ž╣┘ģž¦┘ä ž¦┘䞯žĄ┘ä┘Ŗ┘æž®žī ž©┘ä ž╣┘ä┘ē ┘åž│ž«┘Ź ž▒┘é┘ģ┘Ŗž® žŻ┘ł ┘ü┘łž¬┘łž║ž▒ž¦┘ü┘Ŗž® ┘ģ┘å┘枦.

ž½┘ģ┘æ žź┘å┘æ ž¦┘äž│žżž¦┘ä ┘ŖžĖ┘ä┘æ ┘ģžĘž▒┘łžŁ┘ŗž¦: ┘ć┘ä ┘Ŗ┘Å┘鞦ž│ žŻž½ž▒ ž¦┘äž╣┘ģ┘ä ž¦┘ä┘ü┘å┘æ┘Ŗ┘æ ž©┘łžŁž»ž® ┘é┘Ŗž¦ž│ ž║┘ä┘Ŗž¦┘å ž¦┘äž»┘łž©ž¦┘ģ┘Ŗ┘åžī ž¬žŁž¬ ž░ž▒┘Ŗž╣ž® ž¦┘䞦┘䞬žĄž¦┘é ž©┘ĆŌĆØž¼ž▓┘Ŗž”ž® ž¦┘ä┘ģž¬ž╣ž®ŌĆØž¤ ┘ćž░ž¦ ž¦ž«ž¬ž▓ž¦┘ä ž┤ž»┘Ŗž». ┘ü┘ģž┤┘ćž»┘ī ┘ģ┘å ┘ü┘Ŗ┘ä┘ģ┘Ź žźž©ž¦žŁ┘Ŗ┘æ ┘éž» ┘Ŗ┘ÅžŁž»ž½ ž¦┘å┘üž╣ž¦┘ä┘ŗž¦ žŻž│ž▒ž╣ ┘ģ┘å ž╣ž¦ž▒┘Ŗž®┘Ź ┘䞬┘Ŗž¬┘Ŗž¦┘å žŻ┘ł ž¼┘ł┘å ┘ā┘łž▒┘枦┘åžī ┘ä┘ā┘å┘æ ž¦┘äž╣┘ģ┘ä ž¦┘ä┘ü┘å┘æ┘Ŗ┘æ ž¦┘䞣┘é┘Ŗ┘é┘Ŗ┘æ ┘Ŗ┘ģž¬┘ä┘ā žĘž©┘鞦ž¬┘Ź ┘ģ┘å ž¦┘äž»┘é┘æž® ┘łž¦┘äžĖ┘䞦┘ä ┘łž¦┘äž║┘ģ┘łžČ ┘łž¦┘äž║ž▒ž¦ž©ž®žī ┘łž▒ž©┘ģž¦ ž¦┘ä┘äž╣┘åž®žī ┘ģž¦ ┘Ŗž¼ž╣┘ä┘ć ž╣žĄ┘Ŗ┘ŗ┘枦 ž╣┘ä┘ē ž¦┘äžźž»ž▒ž¦┘ā ž¦┘ä┘ü┘łž▒┘Ŗ┘æžī ┘ł┘鞦ž»ž▒┘ŗž¦ ž╣┘ä┘ē ž¦┘äž║┘łžĄ ž╣┘ģ┘Ŗ┘é┘ŗž¦ ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž░ž¦┘āž▒ž®.

┘üžźž╣ž¦ž»ž® ž¦┘āž¬ž┤ž¦┘ü ž¦┘äž╣┘ģ┘ä ┘ü┘Ŗ ž▓┘ģ┘å┘Ź ž½ž¦┘å┘Ź ŌĆō ž©ž╣ž» žŻ┘å ┘ä┘ģ ┘Ŗ┘ā┘å ┘ģ┘Åž║ž▒┘É┘Ŗ┘ŗž¦ ┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘åžĖž▒ž® ž¦┘䞯┘ł┘ä┘ē ŌĆō ┘Ŗ┘ģ┘ā┘å žŻžŁ┘Ŗž¦┘å┘ŗž¦ žŻ┘å ž¬┘ģ┘åžŁ┘垦 ž▒ž║ž©ž®┘ŗ žĄž¦ž»┘éž®žī ┘ģ┘éž▒┘ł┘åž®┘ŗ ž©┘äž░┘æž® žŁ┘ä┘æ ž¦┘äž║┘ģ┘łžČ ┘ł┘ü┘ā┘æ ž¦┘ä┘äž║ž▓.

ž│žżž¦┘ä: ┘ć┘ä ž▒žż┘Ŗž® ┘ä┘łžŁž® ┘ä┘ä┘łžŁž¦ž¬ ┘ä┘łž¬ž┤┘Ŗž¦┘å ┘üž▒┘ł┘Ŗž» Lucian Freud ž¬ž┤ž©┘ć žŻž½ž▒ ┘ģž┤ž¦┘ćž»ž® ž©ž▒┘垦┘ģž¼ ž¬┘ä┘üž▓┘Ŗ┘ł┘å┘Ŗ┘æ ┘ģž½┘ä Star ACž¤

žŻž©ž»┘ŗž¦.

┘üž¦┘䞥┘łž▒ž® ž¦┘䞬┘ä┘üž▓┘Ŗ┘ł┘å┘Ŗ┘æž® ž¬┘Å┘å┘ć┘ā ž¦┘ä┘åž┤ž¦žĘ ž¦┘äž»┘ģž¦ž║┘Ŗ┘æ ž©ž│ž©ž© ž¬ž»┘ü┘æ┘é┘枦 ž¦┘ä┘ģž¬┘łž¦žĄ┘äžī ┘łžź┘Ŗ┘鞦ž╣┘枦 ž¦┘äž│ž▒┘Ŗž╣žī ┘łž¦ž▒ž¬ž©ž¦žĘ┘枦 ž©ž¦┘ä┘ģžżž½┘æž▒ž¦ž¬ ž¦┘䞥┘łž¬┘Ŗ┘æž® ┘łž¦┘äžźž╣┘䞦┘垦ž¬. ┘ł┘éž» ž╣ž©┘æž▒ žŻžŁž» ┘ģž»┘Ŗž▒┘Ŗ ž¦┘äž©ž▒ž¦┘ģž¼ ┘ü┘Ŗ ┘é┘垦ž® TF1 ž╣ž¦┘ģ 2004 ž╣┘å ž░┘ä┘ā žĄž▒ž¦žŁž®┘ŗ žŁ┘Ŗ┘å ┘鞦┘ä: ŌĆ£┘ćž»┘ü ž©ž▒ž¦┘ģž¼┘垦 ┘ć┘ł ž¼ž╣┘ä ž╣┘é┘ł┘ä ž¦┘ä┘ģž┤ž¦┘ćž»┘Ŗ┘å ž¼ž¦┘ćž▓ž®ŌĆ” ┘ćž░ž¦ ┘ģž¦ ┘åž©┘Ŗž╣┘ć ┘äž┤ž▒┘āž® ┘ā┘ł┘āž¦┘ā┘ł┘䞦: ┘ł┘鞬 ž¦┘äž╣┘é┘ä ž¦┘äžź┘åž│ž¦┘å┘Ŗ┘æ ž¦┘äž¼ž¦┘ćž▓ŌĆØ.

┘ćž░ž¦ ž¦┘䞦ž╣ž¬ž▒ž¦┘ü ┘Ŗ┘āž┤┘ü ž«žĘ┘łž▒ž® ž¦┘äžź┘Ŗ┘鞦ž╣ ž¦┘䞬┘ä┘üž▓┘Ŗ┘ł┘å┘Ŗ┘æ ž¦┘äž░┘Ŗ ┘Ŗ┘å┘ćž┤ ŌĆ£ž¦┘ä┘ģž¦ž»┘æž® ž¦┘äž▒┘ģž¦ž»┘Ŗ┘æž®ŌĆØžī (žŻžŁž» ž¦┘äž╣┘垦žĄž▒ ž¦┘䞯ž│ž¦ž│┘Ŗ┘æž® ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž¼┘枦ž▓ ž¦┘äž╣žĄž©┘Ŗ┘æ ž¦┘ä┘ģž▒┘āž▓┘Ŗ┘æ) La mati├©re grise ┘ģ┘鞦ž©┘ä ž¦┘äž½ž©ž¦ž¬ ž¦┘ä┘枦ž»ž” ┘ä┘ä┘łžŁž® žŻ┘ł ž¦┘ä┘ģ┘åžŁ┘łž¬ž®žø žźž░ ž¬┘å┘üž¬žŁ ž¦┘äž▒ž║ž©ž® ž©ž©žĘžĪžī ┘łž¬ž¬┘āž┤┘æ┘ü ž¦┘ä┘ü┘łž¦ž▒┘é ┘łž¦┘䞬┘üž¦žĄ┘Ŗ┘ä ┘łž¦┘äž▒┘ģ┘łž▓žī ┘ł┘Ŗ┘Åž¬ž¦žŁ ┘ä┘äž╣┘é┘ä ┘ł┘鞬┘ī ┘ä┘䞬žŻ┘ģ┘æ┘ä ┘䞦 ž¬┘Åž¬┘ŖžŁ┘ć ž¦┘äž┤ž¦ž┤ž¦ž¬ ž¦┘äž│ž▒┘Ŗž╣ž®

┘ć┘ä ž¦┘䞬ž▒ž»┘æž» žź┘ä┘ē ž¦┘ä┘ģž¬ž¦žŁ┘ü ž©ž¦┘垬žĖž¦┘ģ ┘Ŗž¼ž╣┘ä┘垦 žŻ┘āž½ž▒ ž░┘āž¦žĪ┘ŗž¤

┘Ŗž©ž»┘ł žŻ┘å┘æ┘ć ┘āž░┘ä┘ā. ž╣┘åž» ž¦┘ä┘åžĖž▒ žź┘ä┘ē ž¬žŁ┘üž® ┘ü┘å┘æ┘Ŗ┘æž®žī ┘ŖžŁžĄ┘ä ž┤žŁ┘å ┘ā┘ćž▒ž©ž¦ž”┘Ŗ┘æ ┘ä┘äž▒žż┘Ŗž®žī ┘ł┘ć┘ł ž¦┘ä┘ģžĘ┘äž© ž¦┘䞯┘ł┘æ┘ä ┘ä┘äž╣┘ģ┘ä┘Ŗž® ž╣┘ä┘ē ┘ģž│ž¬┘ł┘ē ž¦┘ä┘éž┤ž▒ž® ž¦┘äž©žĄž▒┘Ŗ┘æž® ┘ä┘äž»┘ģž¦ž║ ┘ü┘Ŗ ž«┘ä┘ü┘Ŗ┘æž® ž¦┘äž¼┘ģž¼┘ģž®. ┘ć┘垦┘ā ┘ģž©ž»žŻ: ┘åžĄ┘ü ž¦┘ä┘āž▒ž® ž¦┘ä┘Ŗ┘ģ┘å┘ē ┘Ŗž╣ž¦┘äž¼ ┘ģž¦ ž│ž¼┘æ┘䞬┘ć ž¦┘äž╣┘Ŗ┘å ž¦┘ä┘Ŗž│ž▒┘ēžī ┘łž¦┘ä┘åžĄ┘ü ž¦┘äžóž«ž▒ ┘ģž¦ ž│ž¼┘æ┘䞬┘ć ž¦┘äž╣┘Ŗ┘å ž¦┘ä┘Ŗ┘ģ┘å┘ē. ┘ü┘å┘枦┘å┘ł ž╣žĄž▒ ž¦┘ä┘å┘ćžČž®žī ┘ł┘䞦 ž│┘Ŗ┘æ┘ģž¦ ž»ž¦┘ü┘åž┤┘Ŗžī ┘䞦žŁžĖ┘łž¦ ┘ćž░ž¦: ž¦┘ä┘ä┘łžŁž¦ž¬ ┘łž¦┘ä┘ģ┘åžŁ┘łž¬ž¦ž¬ ž¬ž╣ž▓┘æž▓ ┘ģž¦ ┘Ŗ┘Åž│┘ģ┘æ┘ē ŌĆ£┘ģž╣ž▒┘üž® ž¦┘ä┘ģž┤ž¦┘ćž»ž®ŌĆØ Savoir-voir / Le sapere vedere.

ž╣┘åž» ┘ģž┤ž¦┘ćž»ž® ž╣┘ģ┘ä ┘ü┘å┘æ┘Ŗžī ž¬ž¬žĘ┘ł┘æž▒ ┘äž»┘Ŗ┘垦 ┘ģ┘枦ž▒ž¦ž¬ ž¦┘䞬žŁ┘ä┘Ŗ┘ä ┘ä┘äž╣ž¦┘ä┘ģ ž¦┘ä┘ü┘Ŗž▓┘Ŗž¦ž”┘Ŗ: ž¦┘ä┘åž│ž© ž¦┘䞥žŁ┘ŖžŁž®žī ž¦┘ä┘ģ┘Ŗ┘āž¦┘å┘Ŗ┘ā┘Ŗ┘æž®žī ž¦┘䞣ž▒┘āž®ŌĆ” ┘ā┘ģž¦ žŻ┘å┘æ ž¦┘ä┘åžĖž▒ žź┘ä┘ē ž¦┘äž╣┘ģ┘ä ž¦┘ä┘ü┘å┘æ┘Ŗ ┘ŖžŁ┘ü┘æž▓ ┘ģ┘垦žĘ┘é ž»┘ģž¦ž║┘Ŗž® ž«ž¦žĄ┘æž®. ž¦┘äž│┘Ŗ┘ģž¦ž”┘Ŗ┘æ┘ł┘åžī ┘łžŻžĄžŁž¦ž© ž¦┘ä┘üž▒ž¦ž│ž®žī ┘äž»┘Ŗ┘ć┘ģ ž╣┘é┘ä žŁž¦ž»┘æžī ┘ł┘Ŗ┘åžĘž©┘é ž░┘ä┘ā ž╣┘ä┘ē ┘ģžżž▒┘æž«┘Ŗ ž¦┘ä┘ü┘å┘æ žŻ┘ŖžČ┘ŗž¦žø žźž░ ┘Ŗ┘ģž¬┘ä┘ā┘ł┘å ž░ž¦┘āž▒ž® ┘ģž░┘ć┘äž® ž¬┘ģ┘ā┘å┘ć┘ģ ┘ģ┘å ž¦┘äžź┘ģž│ž¦┘ā ž©žó┘䞦┘ü ž¦┘䞬┘üž¦žĄ┘Ŗ┘äžī ┘łžźž¼ž▒ž¦žĪ ┘ģ┘鞦ž▒ž©ž¦ž¬ ž¬žŁž»ž» ┘ć┘ł┘Ŗž® žŻž╣┘ģž¦┘ä ┘ä┘ģ ┘Ŗž▒┘ł┘枦 ┘ģ┘å ┘éž©┘ä. ž╣┘åž» ž¬ž©ž¦┘ć┘Ŗ ž╣┘Ŗ┘å ž¦┘äž«ž©┘Ŗž▒žī ž╣┘ä┘Ŗ┘垦 ž¬žŁ┘Ŗž® ž¦┘äž┤ž©┘āž® ž¦┘äž╣žĄž©┘Ŗ┘æž® ž¦┘äž»┘é┘Ŗ┘éž® ž¦┘䞬┘Ŗ ž¬ž¼ž╣┘ä ž░┘ä┘ā ┘ģ┘ģ┘ā┘å┘ŗž¦.

┘ć┘ä ┘Ŗ┘ģ┘ā┘å ┘ä┘ä┘ü┘å┘æ žŻ┘å ┘Ŗ┘Åž╣ž»┘æ┘ä ž¦┘ä┘ģž▓ž¦ž¼ž¤

┘åž╣┘ģžī ž©ž┤┘ā┘ä ┘ģžĘ┘ä┘é. ž░┘āž▒ ž│ž¬┘åž»ž¦┘ä Standhal žŻ┘å┘æ┘ć ž┤ž╣ž▒ ž©ž¬┘łž╣┘æ┘ā ┘ü┘Ŗ ┘ü┘ä┘łž▒┘åž│ž¦ ž╣ž¦┘ģ 1817 ž╣┘åž» ┘ģž┤ž¦┘ćž»ž® žŻž╣┘ģž¦┘ä ┘ü┘å┘æ┘Ŗ┘æž® ┘ģ┘é┘ä┘éž®žī žŻ┘ģž¦┘ģ ž¬┘łž¦ž©┘Ŗž¬ ž▒ž¼ž¦┘ä ┘ģž┤┘ć┘łž▒┘Ŗ┘å ┘ł┘ü┘Ŗ ┘鞥ž▒ŌĆØž¦┘äž│┘Ŗž©┘Ŗ┘䞦ž¬žīŌĆØ des sibylles žŁ┘Ŗž½ ž¬┘åž©žŻž¬ ž¦┘ä┘åž│ž¦žĪ ž©ž¦┘ä┘ģž│ž¬┘éž©┘ä žŁž│ž© ž¦┘䞯ž│ž¦žĘ┘Ŗž▒ ž¦┘ä┘Ŗ┘ł┘垦┘å┘Ŗ┘æž®. ┘ģ┘ģ┘ć┘łž▒ž® ┘ģ┘å ┘éž©┘ä ┘ü┘å┘枦┘å ┘ģ┘å ž¦┘ä┘éž▒┘å ž¦┘äž½ž¦┘ģ┘å ž╣ž┤ž▒ (┘ü┘ł┘䞬┘Ŗž▒┘枦┘å┘ł) Volterrano ┘āž¬ž©: ŌĆ£ž«ž¦ž▒ž¼┘ŗž¦ ┘ģ┘å ŌĆ£ž│ž¦┘垬ž¦ ┘āž▒┘łž│ŌĆØžī žŻžŁž│ž│ž¬ ž©ž«┘ü┘鞦┘å ž¦┘ä┘é┘äž©žø ┘āž¦┘垬 ž¦┘䞣┘Ŗž¦ž® ┘ģ┘Å┘å┘ć┘āž® ž©ž¦┘ä┘åž│ž©ž® žź┘ä┘Ŗ. ┘ģž┤┘Ŗž¬┘Å ž©ž«ž┤┘Ŗž® ž¦┘ä┘ł┘é┘łž╣ŌĆØ.

┘ü┘垬ž¦ž▓┘Ŗž¦ ž¦┘ä┘āž¦ž¬ž©ž¤ ┘ä┘Ŗž│ ┘ģžż┘ā┘æž»┘ŗž¦. ┘Ŗ┘ā┘ü┘Ŗ žŻ┘å ┘åž│ž¬ž┤┘Ŗž▒ ž¦┘ä┘āž¬ž© ž¦┘äž░┘ćž©┘Ŗ┘æž® (ž│ž¼┘䞦ž¬ ž¦┘äž▓┘ł┘枦ž▒ ┘łž¦┘äžČ┘Ŗ┘ł┘ü) ž¦┘ä┘ģ┘łžČ┘łž╣ž® ž╣┘åž» ┘ģž«ž¦ž▒ž¼ ž¦┘ä┘ģž╣ž¦ž▒žČžī ┘ä┘å┘䞦žŁžĖ ┘łž¼┘łž» ž╣┘䞦┘鞦ž¬ ž┤ž║┘ł┘üž® ž║ž¦┘äž©┘ŗž¦ ž©ž¦┘ä┘ü┘å┘æ. ž¦┘ä┘åž║┘ģž® ┘éž» ž¬┘ā┘ł┘å ž╣ž¦ž┤┘éž® ┘ł┘ģž¬žŁ┘ģ┘æž│ž®žī ┘łžŻžŁ┘Ŗž¦┘å┘ŗž¦ ž║ž¦žČž©ž® žŻ┘ł ┘ģžŁž©žĘž®žī ┘ģžŁ┘åž® žŻ┘ł ž¦ž┤┘ģž”ž▓ž¦ž▓. ┘ü┘Ŗ žŁž¦┘äž® ž│ž¬┘åž»ž¦┘äžī ┘ģž¦ ┘Ŗž½┘Ŗž▒ ž¦┘äž║┘ģ┘łžČ ┘łž¦┘äž»┘ćž┤ž® žŻ┘å┘æ ┘ģž┤┘ā┘䞬┘ć ž¬žĖ┘ćž▒ ž╣ž©ž▒ ž¦žŁž¬┘āž¦┘ā┘ć ž©ž¼┘ģž¦┘ä ┘üž¼ž¦ž”┘Ŗ ┘ŖžĄž©žŁ ž«ž¦┘å┘é┘ŗž¦žī ┘ģ┘üž▒žĘ┘ŗž¦žī ┘łž║┘Ŗž▒ ┘ģž¬ž│ž¦┘ģžŁ.

┘ł┘ć┘āž░ž¦žī ┘ģ┘åž░ ž╣ž¦┘ģ 1979žī ┘ł┘ÅžČž╣ ┘ģ┘ü┘ć┘ł┘ģ ŌĆ£┘ģž¬┘䞦ž▓┘ģž® ž│ž¬┘åž»ž¦┘äŌĆØ (Syndrome de Stendhal) žŁž│ž© ž¬┘łžĄ┘Ŗ┘ü žźžŁž»┘ē žĘž©┘Ŗž©ž¦ž¬ ž¦┘ä┘å┘üž│ ž¦┘䞬┘Ŗ ž╣ž¦┘äž¼ž¬ ž╣ž┤ž▒ž¦ž¬ ž¦┘ä┘ģž▒žČ┘ē ž¦┘ä┘ģžĄž¦ž©┘Ŗ┘å ž©┘ģž┤┘ā┘䞦ž¬ ┘垬┘Ŗž¼ž® ž▓┘Ŗž¦ž▒ž® ┘ģž¬ž¦žŁ┘ü ┘ü┘ä┘łž▒┘åž│ž¦. ž¬žĖ┘ćž▒ ┘ćž░┘ć ž¦┘äžĖž¦┘ćž▒ž® žŻžŁ┘Ŗž¦┘å┘ŗž¦ ž╣┘ä┘ē ž┤┘ā┘ä ┘ćž│ž¬┘Ŗž▒┘Ŗž¦žī žŻ┘ł žŁž¬┘ē ž¦ž╣ž¬ž»ž¦žĪ ž╣┘ä┘ē ž¦┘䞯ž╣┘ģž¦┘ä ž¦┘ä┘ü┘å┘æ┘Ŗ┘æž®žī ┘łžŻ┘ü┘āž¦ž▒ ž│┘łž»ž¦┘ł┘Ŗž®žī ┘łž«┘ł┘ü ┘ģ┘å ž¦┘ä┘ģ┘łž¬žī ┘łžŁž¬┘ē ┘ć┘ä┘łž│ž¦ž¬.

ž¬┘é┘ł┘ä ž¦┘äžĘž©┘Ŗž©ž® ž¦┘ä┘å┘üž│┘Ŗ┘æž®: ŌĆ£┘åžŁ┘å ž¼┘ģ┘Ŗž╣┘ŗž¦ ┘åžŁ┘ģ┘ä ┘ģž¬┘䞦ž▓┘ģž® ž│ž¬┘åž»ž¦┘ä. ┘ćž░┘ć ž¦┘äžĖž¦┘ćž▒ž® ┘łž¦ž│ž╣ž® ž¦┘䞦┘垬ž┤ž¦ž▒ ž©ž¦┘ä┘åž│ž©ž® žź┘ä┘ē žŻž║┘äž©┘Ŗž¬┘垦. ┘ł┘ü┘Ŗ ž©ž╣žČ ž¦┘䞣ž¦┘䞦ž¬ ž¦┘äž«ž¦žĄž®žī ž¬ž╣┘ģ┘ä ž©ž╣žČ ž¦┘䞯ž╣┘ģž¦┘ä ž¦┘ä┘ü┘å┘æ┘Ŗ┘æž® ┘āž▒┘ģž▓ ┘ä┘äž»ž▒ž¦┘ģž¦ ž¦┘äž»ž¦ž«┘ä┘Ŗ┘æž®ŌĆØ.

ž╣┘åž»┘ģž¦ ┘Ŗ┘å┘éž░ ž¦┘äž░┘ł┘é ž¦┘äž¼┘ģ┘Ŗ┘ä ž¦┘ä┘āž¦ž”┘å ž¦┘䞣┘Ŗ┘æ:

┘āž¦┘å ┘āž¦ž©┘łž│ ž»ž¦ž▒┘ł┘Ŗ┘å: ┘ā┘Ŗ┘ü ┘Ŗ┘ģ┘ā┘å ┘äžĘž¦┘ł┘łž│ ┘ćž┤┘æ žŻ┘å ┘Ŗž©┘é┘ē ž╣┘ä┘ē ┘é┘Ŗž» ž¦┘䞣┘Ŗž¦ž®. ž¦┘äž╣┘ä┘ģž¦žĪ ┘łž¼ž»┘łž¦ žŻ┘å┘æ ┘é┘ł┘æž® ž¦┘äžĘž¦┘ł┘łž│ ž¦┘äž¼ž░┘枦ž©ž® ž¬┘ā┘ģ┘å ┘ü┘Ŗ ž▒┘Ŗž┤ ž░┘Ŗ┘ä┘ćžī ž¦┘äž░┘Ŗ ┘ŖžČ┘ģ┘å ž¦ž│ž¬┘ģž▒ž¦ž▒┘Ŗ┘枬┘ć ž╣ž©ž▒ ž¦┘䞦ž«ž¬┘Ŗž¦ž▒ ž¦┘äž¼┘åž│┘Ŗ. ┘ä┘Ŗž│ ž¦┘䞯┘é┘ł┘ē ┘ć┘ł ž¦┘äž©ž¦┘é┘Ŗžī ž©┘ä ž¦┘䞯ž¼┘ģ┘ä. ┘łž¬┘ä┘ā ž¦┘ä┘é┘Ŗ┘ģž® ž¦┘äž©žĄž▒┘Ŗ┘æž® ž¬ž┤ž▒žŁ ž¦ž│ž¬┘ģž▒ž¦ž▒ ž¦┘䞣┘Ŗž¦ž® ┘äž©ž╣žČ ž¦┘䞯┘å┘łž¦ž╣žī ┘ģž½┘ä ž¦┘ä┘āž¦┘䞦┘ģž¦ž▒žī ž¦┘䞣ž©┘枦ž▒ ž¦┘äž©žŁž▒┘Ŗ┘æžī žĘž¦ž”ž▒ ž¦┘ä┘éžĘž▒ž│žī ž¦┘äž╣┘éž▒ž©žī ž¦┘䞥ž▒ž¦žĄ┘Ŗž▒žī ┘łž¦┘䞣┘łž¬ŌĆ” ┘ā┘ä┘æ┘枦 žŻ┘ģž½┘äž® ž╣┘ä┘ē ž¦┘äž¼┘ģž¦┘ä ┘ü┘Ŗ ž¦┘äžĘž©┘Ŗž╣ž®.

┘ć┘ä ž¦┘ä┘ü┘å┘æ ┘ć┘ł ž┤┘üž¦žĪ ┘ä┘äž╣┘é┘ä ž¦┘ä┘ģž▒┘ŖžČž¤

žŻžŁ┘Ŗž¦┘å┘ŗž¦. ┘éž»┘æ┘ģ ž¦┘äž©ž¦žŁž½ ž©┘Ŗž¦ž▒ ┘ä┘ł┘ģž¦ž▒┘ā┘Ŗž│ Pierre Lemarquis žŻ┘ģž½┘äž® ž╣ž»┘Ŗž»ž® ž╣┘å ž¦┘ä┘ü┘łž¦ž”ž» ž¦┘䞥žŁ┘æ┘Ŗ┘æž® ┘ä┘äžźž©ž»ž¦ž╣žī ž¦┘䞬žŻ┘ģ┘æ┘äžī ┘łž¦┘ä┘ģ┘łž│┘Ŗ┘é┘ē. ž¦┘ä┘ü┘å ┘Ŗ┘Åž│ž¬ž«ž»┘ģ ┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘ģž│ž¬ž┤┘ü┘Ŗž¦ž¬ ┘łž¦┘äž│ž¼┘ł┘å ┘ä┘䞬ž«┘ü┘Ŗ┘ü ┘ģ┘å ž¦┘䞬┘łž¬ž▒ ┘łž¦┘äžó┘䞦┘ģ.

žŻž╣žĘ┘ē ┘ģž¦ž¬┘Ŗž│ Matisse ┘ä┘łžŁž¦ž¬┘ć ┘ä┘Ć ž©┘ł┘垦ž▒ž» Bonnard ┘ä┘䞬ž«┘ü┘Ŗ┘ü ž╣┘å┘ćžī ┘鞦ž”┘ä┘ŗž¦: ŌĆ£žŻž▒┘Ŗž» ┘ģ┘å ž¦┘äžź┘åž│ž¦┘å ž¦┘ä┘ģž¬ž╣ž©žī ž¦┘ä┘ģž▒┘ć┘éžī žŻ┘å ┘Ŗž┤ž╣ž▒ ž©ž¦┘ä┘ćž»┘łžĪ žŻ┘ģž¦┘ģ ┘ä┘łžŁž¦ž¬┘ŖŌĆØ. ┘ł┘üž▒┘垦┘å ┘ä┘Ŗž¼┘Ŗ┘ć Fernan L├®ger ┘å┘ü┘æž░ ž¼ž»ž¦ž▒┘Ŗž¦ž¬ ┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘ģž│ž¬ž┤┘ü┘Ŗž¦ž¬žī ┘ģžż┘ģ┘å┘ŗž¦ ž©ž¦┘䞯ž½ž▒ ž¦┘äž©ž│┘Ŗ┘ā┘łž¦┘łž¼┘Ŗ┘æ ┘łž¦┘ä┘ü┘Ŗž│┘Ŗ┘ł┘ä┘łž¼┘Ŗ ┘ä┘äžźž©ž»ž¦ž╣ž¦ž¬ ž¦┘ä┘ģ┘䞦ž”┘ģž®.

ž¦┘ä┘ü┘垦┘å ž│ž¦┘ģ ┘üž▒┘åž│┘Ŗž│ (Sam Fran├¦is)žī ž¦┘äž░┘Ŗ ž¬ž╣ž▒┘æžČ ┘äžźžĄž¦ž©ž¦ž¬ ž½┘é┘Ŗ┘äž® ž©ž│ž©ž© ž¦┘䞣ž▒ž©žī ┘éž»┘æ┘ģ ┘å┘üž│┘ć ž╣┘ä┘ē žŻ┘å┘æ┘ć ┘ü┘å┘枦┘å ┘Ŗž┤┘ü┘Ŗžī ž©┘ä ŌĆ£┘ģž▒ž¬ž©žĘ ž©ž¦┘äž╣ž¦┘ä┘ģ ž¦┘äž▒┘łžŁ┘ŖŌĆØ (Un chamane). ┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘ģ┘鞦ž©┘äžī ž╣┘å┘ł┘å ž¦┘ä┘ü┘垦┘å ┘ä┘ł┘Ŗž│ ž©┘łž▒ž¼┘łž¦ (Louis Bourgeois) žŻžŁž» žŻž╣┘ģž¦┘ä┘ć ┘鞦ž”┘ä┘ŗž¦: ŌĆ£ž¦┘ä┘ü┘å┘æ ┘ć┘ł žČ┘ģž¦┘åž® ┘ä┘䞥žŁž® ž¦┘ä┘å┘üž│┘Ŗ┘æž®ŌĆØ.

┘ćž░ž¦ ž¦┘䞣ž»ž│ ┘Ŗž¬┘䞦┘é┘ē ž¦┘ä┘Ŗ┘ł┘ģ ┘ģž╣ ž¬žŻ┘ā┘Ŗž»ž¦ž¬ ž╣┘ä┘ģ┘Ŗž® ┘ģž░┘ć┘äž®žī ┘䞦 ž│┘Ŗ┘æ┘ģž¦ ┘ü┘Ŗ┘ģž¦ ┘Ŗž¬ž╣┘ä┘æ┘é ž©ž¦┘䞯┘ä┘łž¦┘å. ┘ü┘éž» žŻž½ž©ž¬ž¬ ž»ž▒ž¦ž│ž® žŻž¼ž▒ž¦┘枦 ┘üž▒┘Ŗ┘é ž¦┘äž»┘āž¬┘łž▒ ž¼┘Ŗ┘ä ┘ü┘ł┘åž»┘üž¦┘ä (Gilles Vandewalle) ┘ü┘Ŗ ž¼ž¦┘ģž╣ž® ┘ä┘Ŗ┘Ŗž¼ (Li├©ge) ž╣ž¦┘ģ 2020 žŻ┘å ž¦┘äž╣┘é┘ä ┘Ŗž¬┘üž¦ž╣┘ä ž©ž┤┘ā┘ä žŻ┘é┘ł┘ē ┘ģž╣ ž¦┘䞦┘å┘üž╣ž¦┘䞦ž¬ ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž¼┘ł┘æ ž¦┘䞯ž▓ž▒┘é. ┘ü┘Ŗ ž╣┘ģ┘é ž┤ž©┘ā┘Ŗ┘æž® ž¦┘äž╣┘Ŗ┘åžī ž¬ž¬ž¼┘ä┘ē ž¦┘ä┘ģž│ž¬┘éž©┘䞦ž¬ ž¦┘äžČ┘łž”┘Ŗž® ž¦┘䞣ž│┘枦ž│ž® ┘ä┘ćž░┘ć ž¦┘䞥ž©ž║ž® ž¦┘ä┘ä┘ł┘å┘Ŗž®žī ┘łž¦┘䞬┘Ŗ ž¬┘ģž¬┘ä┘ā ž¬žŻž½┘Ŗž▒┘ŗž¦ ┘ģž©ž¦ž┤ž▒┘ŗž¦ ž╣┘ä┘ē žŁž▒┘Ŗž® ž¦┘ä┘ģž¦ž»ž® ž¦┘ä┘ā┘Ŗ┘ģ┘Ŗž¦ž”┘Ŗž® ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž»┘ģž¦ž║.

┘Ŗž▒ž¬ž©žĘ ž¦┘äžČ┘łžĪ ž¦┘䞯ž▓ž▒┘é žŻ┘ŖžČ┘ŗž¦ ž©ž╣┘䞦ž¼ ┘ģž▒žČ ž¦┘äž©ž¦ž▒┘ā┘åž│┘ł┘å (Parkinson)žī ┘łž»ž¦žĪ ž¦┘äž│┘ā┘æž▒┘Ŗžī ┘łžŻ┘åžĖ┘ģž® ž¦┘䞬žĄž▒┘æ┘ü ž¦┘äž╣žĄž©┘Ŗ┘æž®. ┘äž░ž¦žī ž¬žŻ┘ģ┘ä┘łž¦ ┘ģ┘ł┘å┘ł┘āž▒┘ł┘ģž¦ž¬ žź┘Ŗ┘ü ┘ā┘䞦┘Ŗ┘å (Yves Klein)žø ┘ü┘ć┘Ŗ ┘䞦 ž¬ž┤┘ā┘æ┘ä žŻ┘Ŗ žČž▒ž▒.

┘ģ┘å ┘垦žŁ┘Ŗž® žŻž«ž▒┘ēžī ┘ł┘ü┘Ŗ ┘ģ┘鞦ž©┘äž® ┘ģž╣ ž¦┘äžĘž©┘Ŗž© ž¦┘ä┘å┘üž│┘Ŗ ┘łž¦┘äž╣žĄž©┘Ŗ ┘łž╣ž¦┘ä┘ģ ž©┘Ŗ┘ł┘ä┘łž¼┘Ŗž¦ ž¦┘䞯ž╣žĄž¦ž© ž¼┘ł┘å ž»┘Ŗž»┘Ŗ┘ć ┘üž¦┘åž│┘ł┘å (Jean-Didier Vincent ŌĆō ž╣žČ┘ł ž¦┘䞯┘āž¦ž»┘Ŗ┘ģ┘Ŗž® ž¦┘äž╣┘ä┘ģ┘Ŗž® ┘łžŻž│ž¬ž¦ž░ ┘üž«ž▒┘Ŗ ┘ü┘Ŗ ž¼ž¦┘ģž╣ž® ž©ž¦ž▒┘Ŗž│ 11)žī ┘鞦┘ä: ŌĆ£┘Ŗ┘Åž╣žĘ┘Ŗ ž¦┘äž╣┘ģ┘ä ž¦┘ä┘ü┘å┘æ┘Ŗ ┘ä┘ä┘ģž┤ž¦┘ćž» ┘üž▒žĄž® ž▒žż┘Ŗž® žŁž¦┘äž® ž»┘ģž¦ž║ žŻž«ž▒┘ēŌĆØ.

┘ģž¦ž░ž¦ ┘Ŗ┘éž»┘æ┘ģ ž¦┘äž╣┘ģ┘ä ž¦┘ä┘ü┘å┘æ┘Ŗ┘æ ┘ä┘ä┘ģž┤ž¦┘ćž»ž¤

ž¦┘äž╣┘ģ┘ä ž¦┘ä┘ü┘å┘æ┘Ŗ ┘Ŗ┘ģ┘åžŁ ž¦┘ä┘ģž┤ž¦┘ćž» ┘üž▒žĄž® ž▒žż┘Ŗž® žŁž¦┘äž® ž»┘ģž¦ž║ žŻž«ž▒┘ēžī žŻ┘Ŗ ž»┘ģž¦ž║ ž¦┘ä┘ü┘垦┘å. ž¦┘ä┘ü┘å žźž░┘ŗž¦ ž┤┘ā┘ä┘ī ž╣ž¦┘ä┘Ź ┘ģ┘å ž¦┘䞬ž╣ž¦žĘ┘üžī ž¬ž╣ž¦žĘ┘ü ┘ģž╣ ž¦┘ä┘ü┘垦┘å ž©┘ģž¦ žŻžĖ┘ćž▒┘ć. žŻ┘ģž¦┘ģ ž╣ž¦ž▒┘Ŗž® ž©┘ł┘垦ž▒ž»žī ┘Ŗ┘ģ┘ā┘å ž¦┘äžźžŁž│ž¦ž│ ž©ž¦┘ä┘éž▒ž© ┘ģ┘å ž¦┘ä┘ģ┘łž»┘Ŗ┘ä ž¦┘䞬┘Ŗ ž¬┘Åž»ž╣┘ē ŌĆ£┘ģž¦ž▒ž¬ŌĆØ Marth žī žī ┘ü┘Ŗ ž║ž▒┘üž® ž¦┘䞦ž│ž¬žŁ┘ģž¦┘ģ ┘ü┘Ŗ ┘ģ┘åž▓┘ä┘枦.

žŻ┘ä┘Ŗž│ž¬ ┘ćž░┘ć ž╣┘䞦┘éž® ž¼┘åž│┘Ŗ┘æž® ┘ģž╣ ž¦┘ä┘ü┘å┘枤

┘ä┘ā┘å┘æ ž¦┘ä┘ü┘å┘æžī ž©ž┤┘ā┘ä ž©ž»ž¦ž”┘Ŗžī ž¼┘åž│┘Ŗ┘æžø ž¦┘ä┘ü┘å ┘łž¦┘äž¼┘åž│ ┘䞦 ┘Ŗ┘å┘üžĄ┘䞦┘å! ž¦┘ä┘枦┘ł┘Ŗ (lŌĆÖamateur) ┘Ŗž│ž¬┘ć┘ä┘ā ž¦┘ä┘ü┘å ┘āž©ž»┘Ŗ┘ä ž╣┘å ž¦┘äž┤┘ŖžĪ ž¦┘äž░┘Ŗ ┘Ŗž▒ž║ž© ž©┘ć. ž©┘ģž╣┘å┘ē žŻ┘å┘ć žźž░ž¦ ž¦ž│ž¬žĘž╣ž¬ žŻ┘å ž¬žŁž©┘æ ž╣┘ģ┘ä┘ŗž¦ ┘ü┘å┘æ┘Ŗ┘ŗž¦ ┘ģž╣ ž╣┘ä┘ģ┘ā žŻ┘å┘æ┘ć ┘éž©┘ŖžŁžī ┘Ŗ┘ģ┘ā┘å┘ā žŻ┘ŖžČ┘ŗž¦ žŻ┘å ž¬┘ā┘ł┘å ┘ģ┘ł┘äž╣┘ŗž¦ ž©ž┤ž▒┘Ŗ┘ā (žŻ┘ł ž┤ž▒┘Ŗ┘āž®)žī ž╣┘ä┘ē ž¦┘äž▒ž║┘ģ ┘ģ┘å žźž»ž▒ž¦┘ā┘ā ž¦┘ä┘ģ┘łžČ┘łž╣┘Ŗ žŻ┘å┘æ┘ć ┘ä┘Ŗž│ ž¼┘ģ┘Ŗ┘ä┘ŗž¦. ┘ćž░ž¦ ┘ģž¦ ┘Ŗ┘Åž│┘ģ┘æ┘ē ž©ž¦┘䞬┘ģž¬┘æž╣ ž║┘Ŗž▒ ž¦┘ä┘å┘ģžĘ┘Ŗ. ┘ģ┘å ž¼┘ćž® žŻž«ž▒┘ēžī ┘ć┘垦┘ā ž¬┘ģž¬ž╣ ž©ž¦┘ä┘åžĖž▒┘Ŗž®žī ┘ł┘ć┘ł žŻ┘ģž▒ ┘ģ┘ć┘ģ žź┘ä┘ē žŁž»┘æ ┘āž©┘Ŗž▒: žŻ┘ģž¦┘ģ ž╣┘ģ┘ä ┘ü┘å┘æ┘Ŗ ┘䞦 ┘Ŗž½┘Ŗž▒ ž¦┘äž▒ž║ž©ž®žī ┘Ŗ┘ģ┘ā┘åžī ž╣ž©ž▒ ž¦┘䞬┘üž¦┘ü ┘ü┘āž▒┘Ŗ ž»ž¦ž”ž▒┘Ŗžī žŻ┘å ┘åž©ž▒┘ć┘å ž╣┘å ┘å┘łž╣ ┘ģ┘å ž¦┘äž▒ž║ž©ž®. ┘ć┘Ŗ žĘž▒┘Ŗ┘éž® ┘äž«ž»ž¦ž╣ ┘āž¦ž”┘å┘垦 ž¦┘äž╣┘ģ┘Ŗ┘é. ž¦┘ä┘łž╣┘Ŗžī ┘ü┘Ŗ ┘ģž╣žĖ┘ģ ž¦┘ä┘ł┘鞬žī ┘ŖžŁž¦┘üžĖ ž╣┘ä┘ē ž¦┘ä┘ł┘ć┘ģ ┘ģ┘鞦ž©┘ä ž¦┘䞣┘é┘Ŗ┘éž® žŻ┘ł ž¦┘ä┘łž¦┘éž╣.

┘ā┘Ŗ┘ü ┘å┘ü┘ć┘ģ ž¦┘ä┘ģ┘Ŗ┘āž¦┘åž▓┘Ŗ┘ģ ž¦┘ä┘å┘üž│┘Ŗ ž¦┘äž░┘Ŗ ┘Ŗž¼ž░ž© ž¦┘ä┘垦ž│ žź┘ä┘ē ž¦┘ä┘ģž¬ž¦žŁ┘üž¤

┘ä┘ģ ┘Ŗž╣ž» ┘ć┘垦┘ā ┘üž▒ž» ┘ā┘ģž¦ ž¦┘ä┘āž¦ž”┘å ž¦┘䞣┘Ŗ┘æ. ┘ł┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘ł┘鞬 ┘å┘üž│┘ćžī ┘åžŁ┘å ┘䞦 ┘å┘łž¼ž» žź┘ä┘枦 ž©┘łž¼┘łž» ž¦┘äžóž«ž▒. ┘ā┘ä┘æ ┘ģž«┘ä┘ł┘éžī žŻ┘ł ┘üž▒ž»žī ┘Ŗ┘ÅžĄž©žŁ žźž░┘ŗž¦žī ┘łž©ž│ž▒ž╣ž®žī ┘ģž¦ž»┘æž® ┘ä┘äž╣ž»┘ł┘ē ž¦┘äž╣ž¦žĘ┘ü┘Ŗ┘æž®žī ┘ģ┘ģ┘枦 ┘Ŗž╣┘å┘Ŗ ž«ž│ž¦ž▒ž® ž░ž¦ž¬┘Ŗ┘æž®.. žź┘å┘æ ž¦┘䞥┘ü┘ł┘ü ž║┘Ŗž▒ ž¦┘ä┘ģž╣┘é┘ł┘äž® žŻ┘ģž¦┘ģ ž¦┘ä┘ģž¬ž¦žŁ┘üžī ž¬ž¬ž┤┘ā┘æ┘ä ┘ģ┘å žŻž┤ž«ž¦žĄ ┘ä┘Ŗž│ ┘äž»┘Ŗ┘ć┘ģ ž©ž¦┘ä┘é┘ł┘æž® ž¦┘äž▓ž¦ž» ž¦┘äž½┘鞦┘ü┘Ŗ┘æ ž¦┘äžČž▒┘łž▒┘Ŗ┘æ ┘ä┘ü┘ć┘ģ ┘ģž¦ ž│┘Ŗž▒┘ł┘å┘ćžī ┘ģ┘垦ž│ž©ž® ┘ä┘ćž░┘ć ž¦┘äž╣ž»┘ł┘ē ž¦┘äž╣ž¦žĘ┘ü┘Ŗ┘æž®. ┘Ŗ┘łž¼ž» ┘äž»┘ē ž¦┘äžź┘åž│ž¦┘å žŁž¦ž¼ž® ┘ä┘ä┘ģžŁž¦┘āž¦ž®žī ž│žŻ┘é┘ł┘ä žŻ┘ŖžČ┘ŗž¦ ž©žŻ┘å┘æ┘ć žŁ┘Ŗ┘łž¦┘å ┘ģ┘üž▒žĘ ž¦┘ä┘ģžŁž¦┘āž¦ž®.

ž│┘å┘å┘ć┘Ŗ ž»ž▒ž¦ž│ž¬┘垦 ┘ģž╣ ž¦┘äž┤ž╣ž▒žī ž¦┘ä┘łž¼┘ć ž¦┘äžóž«ž▒ ┘ä┘ä┘ü┘å┘æ..

┘ć┘ä ┘Ŗž©┘é┘ē ž┤┘ŖžĪ ┘Ŗ┘鞦┘ł┘ģ ┘åžĖž▒┘Ŗž® ž╣┘ä┘ģ ž¦┘䞯ž╣žĄž¦ž© ┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘ü┘垤

┘åž╣┘ģžī ž¦┘äž┤ž╣ž▒. ž¦┘äž┤ž╣ž▒ ┘Ŗ┘ü┘ŖžČ ž╣┘ä┘ē ┘ā┘ä ž┤┘ŖžĪžī ┘ł┘Ŗ┘ćž▒ž© ┘ģ┘å ž¦┘äž░┘ć┘å┘Ŗžī ┘ģž¦ ┘Ŗž│┘ģ┘æ┘Ŗ┘ć ž¦┘äž©ž╣žČ ŌĆ£ž¦┘䞬ž╣ž¦┘ä┘ŖŌĆØ (La transcendence). ┘łžŻ┘垦 žŻž╣ž¼ž▓ ž╣┘å ž¬ž│┘ģ┘Ŗ┘枬┘ć. ž▒ž¦┘ģž©┘ł ┘łžĄ┘ü ž¦┘äž┤ž╣ž▒ ž©┘éž»ž▒ž¬┘ć ž╣┘ä┘ē ž¦┘äž▒žż┘Ŗž® ž¦┘ä┘ģž│ž¬┘éž©┘ä┘Ŗž® (Voyant). ž¦┘äž┤ž╣ž▒ ┘ģž▒ž¼ž╣ žČ┘łž”┘Ŗ┘æ ž║┘Ŗž▒ ┘ģž¦ž»┘Ŗ┘æžī ┘Ŗ┘ćž▒ž© ž©ž¦┘äž«┘Ŗž¦┘ä žź┘ä┘ē žŻ┘ü┘é žŁ┘Åž▒┘æžī ž©ž╣┘Ŗž» ž╣┘å žŻ┘Ŗ ┘é┘Ŗ┘łž» ž╣žĄž©┘Ŗž® ┘ģžŁž»ž»ž®.

ž¦┘ä┘ģžĄž»ž▒: ┘ģž¼┘äž® ž¦┘äž©ž╣ž» ž¦┘äž«ž¦┘ģž│

ž¦┘äž«┘Ŗž¦┘ģ | khiyam.com

ž¦┘äž«┘Ŗž¦┘ģ | khiyam.com

ž¬ž╣┘ä┘Ŗ┘鞦ž¬: